The Project Gutenberg EBook of Die Welt der Planeten, by Max Wilhelm Meyer This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: Die Welt der Planeten Author: Max Wilhelm Meyer Release Date: December 2, 2018 [EBook #58399] Language: German Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE WELT DER PLANETEN *** Produced by The Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter bzw. unterstrichener Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Die Welt der Planeten.

▣

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart.

Die Gesellschaft Kosmos will die Kenntnis der Naturwissenschaften und damit die Freude an der Natur und das Verständnis ihrer Erscheinungen in den weitesten Kreisen unseres Volkes verbreiten. – Dieses Ziel glaubt die Gesellschaft durch Verbreitung guter naturwissenschaftlicher Literatur zu erreichen mittels des

Kosmos, Handweiser für Naturfreunde

Jährlich 12 Hefte Preis M 2.80;

ferner durch Herausgabe neuer, von ersten Autoren verfaßter, im guten Sinne gemeinverständlicher Werke naturwissenschaftlichen Inhalts. Es erscheinen im Vereinsjahr 1910:

Koelsch, Von Pflanzen zwischen Dorf und Trift.

Reich illustriert. Geh. M 1.– = K 1.20 h ö. W.

Meyer, Die Welt der Planeten.

Reich illustriert. Geh. M 1.– = K 1.20 h ö. W.

Dekker, Auf Vorposten im Lebenskampf I.

Reich illustriert. Geh. M 1.– = K 1.20 h ö. W.

Floericke, Säugetiere fremder Länder.

Reich illustriert. Geh. M 1.– = K 1.20 h ö. W.

Weule, Die Kultur der Kulturlosen.

Reich illustriert. Geh. M 1.– = K 1.20 h ö. W.

Diese Veröffentlichungen sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen; daselbst werden Beitrittserklärungen (Jahresbeitrag nur M 4.80) zum Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, (auch nachträglich noch für die Jahre 1904/09 unter den gleichen günstigen Bedingungen) entgegengenommen. (Satzung, Bestellkarte, Verzeichnis der erschienenen Werke usw. siehe am Schlusse dieses Werkes.)

Geschäftsstelle des Kosmos: Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart.

Von

Dr. M. Wilh. Meyer

Mit zahlreichen Abbildungen

Stuttgart

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde

Geschäftsstelle: Franckh'sche Verlagshandlung

Copyright 1910 by

Franckh'sche Verlagshandlung,

Stuttgart

Stuttgarter Setzmaschinen-Druckerei, G. m. b. H., Stuttgart.

Wie groß und schön erscheint uns die Welt unserer Erde! Vor der Erkenntnis der wahren Einrichtung des Weltgebäudes und seiner Dimensionen, die kaum mehr als drei Jahrhunderte alt ist, war ja die Erde die eigentliche Welt in ihrem hauptsächlichsten Umfange, und all die Sterne, die sich wie unterwürfige Vasallen um sie drehten, galten in dieser Weltanschauung nur als Nachtlichter, die keine andere Aufgabe hatten als das sonst gar zu bedrückend schwarze Himmelsgewölbe nachts zu beleben.

Welch eine unendliche Fülle des Geschaffenen birgt diese Welt der Erde! Die Meere verbreiten sich fast unbegrenzt über sie hin, erfüllt mit Millionen und aber Millionen von Lebewesen aller Art, und ihre Wunder beleben noch die letzten finstern Tiefen. Hoch bis über die Wolken erheben sich die schneebedeckten Häupter der Bergriesen, und in den Ebenen zu ihren Füßen dehnen sich Wälder und grüne Matten, unterbrochen von den Städten der Menschen, über anderthalb tausend Millionen an Zahl, die diese weite Schöpfung zu beherrschen lernten, und deren Geist sich in alle Höhen und Tiefen schwingt. Wie geheimnisvoll arbeitet es in jeder Ader, in jedem Blatt, wie unendlich vielartig verschlungen ist das Geschehen dieser Welt allein! Überblickt man von ihr auch nur einen fast verschwindend kleinen Teil, so erkennt man die Unmöglichkeit, auch nur diesen Ausschnitt unserer Erdenwelt in seinem Wesen völlig zu erfassen und zu durchdringen, und wir bewundern die Größe der Schöpfung in jedem Infusor.

Und diese unermeßlich große schöpferische Kraft sollte sich dort oben am stillen Himmel noch unermeßlich viele Male wiederholen? Der Gedanke ist eben in Wirklichkeit unfaßbar; noch heute weigert sich der einfache Menschenverstand, seine Möglichkeit nur anzunehmen. Die vierhundert Jahre, die seit der Großtat des Kopernikus verflossen sind, genügten bei weitem nicht, diesem revolutionärsten Gedanken, der je gedacht worden ist, und der diese ganze Erdenschöpfung aus dem Mittelpunkt der Welt verdrängte, allgemeines Bürgerrecht zu[6] verschaffen. Predigt man die neue Lehre auch allerorten, so ist sie doch nur wenigen wirklich in Fleisch und Blut gedrungen. Hält sich nicht jeder einzelne, mit den wenigen Ausnahmen innerlich bescheidener Menschen, für das wichtigste Glied seiner besonderen Gemeinschaft, nicht für nur einen unter Millionen, und gibt es nicht heute noch Herrscher, die meinen, daß von ihnen allein alle Macht ausgehe, während auch sie regiert werden, wie sie regieren, Glieder sind in einer Reihe von Verkettungen mächtigerer Einflüsse, als sie sie jemals üben können! So vermögen es sich auch nur wenige vorzustellen, daß diese so unfaßbar große Erde nur ein kleines Glied in einer höheren Organisation sein solle, in dem Planetensystem, wo Weltkörper, zum Teil noch viel größer als unsere Erde, Spielbällen gleich, mit ihr gemeinschaftlich um die Sonne kreisen, von ihr in jeder Sekunde um viele Kilometer weit durch den leeren Raum getrieben. Ein ungeheurer Gedanke, von dem man wohl begreifen kann, daß er Jahrhunderte braucht, um selbst in hervorragenden Köpfen ganz zur Reife zu kommen.

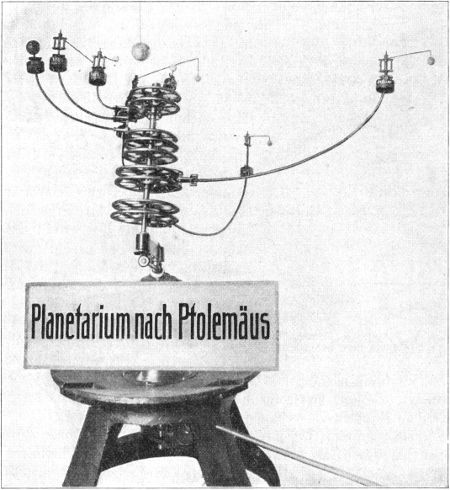

Das Weltsystem des Ptolemäus war dagegen menschlich viel verständlicher. In dem Münchener Deutschen Museum, das sich den Physiksaal der Berliner Urania, vielfach vergrößert und vervollkommt, zum Vorbild genommen hat, ist ein sehr anschauliches, bewegliches Modell des ptolemäischen Weltsystems ausgestellt (Abb. 1). Wir sehen, wie die Erde im Mittelpunkte ruhig steht, und wie von ihr eine Reihe von Stangen ausgeht, die die Planeten tragen. Zu diesen gehörten damals auch Sonne und Mond. Diese beiden sind in dem Modell unmittelbar an den Enden der um die Erde laufenden Stangen befestigt; dagegen trägt das Ende der andern für Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn bestimmten Stangen je wieder einen Stangenast, der sich seinerseits um das Ende der ersteren Stange in gewissen, für jeden Planeten verschiedenen Zeiträumen dreht. Erst am Ende dieser Stangenäste befinden sich die Planeten, die sich also einmal um einen leeren Punkt (am Ende jener mit der Erde unmittelbar verbundenen Stange) und erst mit diesem um die Erde selbst drehen. Wir können mit eigener Hand das ganze System in Bewegung setzen, und das Modell demonstriert uns dann ad oculos, daß es wirklich so geht, daß man nämlich die Bewegungen der Planeten, wie wir sie mit diesen selben Augen am Himmel beobachten, durch eine relativ einfache, mechanische Vorrichtung nachahmen kann. Weshalb sollten die Alten, die[7] von den wahren Wirkungen der Naturkräfte noch so wenig wußten, sich nicht denken können, von der Erde gingen derartige Stangen aus, die an Gelenken oder Ästen die Planeten trugen, während alles von einem geheimnisvollen Uhrwerk im tiefsten Innern der Welt umgetrieben wurde?

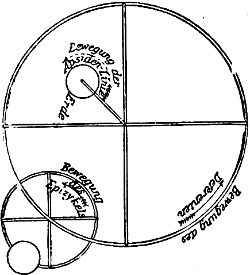

Die Gelenke, an denen sich die Planeten befanden, waren dadurch notwendig geworden, weil man gesehen hatte, daß diese »Wandelsterne« nicht wie Sonne und Mond immer in gleicher Richtung den Himmel umwandelten, sondern zuweilen in ihrem Laufe stillstanden, zurückgingen, »rückläufig« wurden, wie man es auch heute noch nennt, wieder stillstanden und dann erst ihren gewöhnlichen Lauf von neuem aufnahmen.[8] Dies konnte man durch jene doppelte Bewegung ohne weiteres erklären. Das Modell zeigt es. Wenn der Planet an seiner Gelenkstange, wie ich sie einmal ganz einfach nennen will, gerade zwischen dem Punkte, um den er sich an dem Gelenke dreht, und der Erde vorbeikam, so bewegte er sich in umgekehrter Richtung wie der Gelenkpunkt selbst, der gleichmäßig um die Erde läuft. Der Planet wurde rückläufig. Wenn er aber jenseits stand, so summierten sich beide Bewegungen, der Planet lief schneller als gewöhnlich, und zwar rechtläufig; zwischen beiden Stellungen lagen Stillstandspunkte, in denen sich der Planet an seinem Gelenk entweder gegen die Erde hin oder von ihr weg bewegte. Den um die Erde selbst beschriebenen Kreis nannte man den Deferenten, den Kreis, den der Planet um seine Gelenkstange beschrieb, deren Bewegungspunkt auf der Peripherie des Deferenten um die Erde lief, bezeichnete man als Epizykel. Je nach der Auswahl der Größe dieser Kreise und der Bewegungsgeschwindigkeiten auf ihnen gelang es, die beobachteten Schleifenbildungen der Planeten am Himmel durch solch einen Uhrwerkmechanismus nachzuahmen. Mehr konnte man damals nicht verlangen. Ptolemäus hatte die Planetenbewegungen durchaus befriedigend »beschrieben«. Abb. 2 zeigt diesen Mechanismus in einer handgreiflichen Konstruktionsweise.

Ob die Dinge sich wirklich so verhielten, wie es diese Konstruktion darstellte, darüber hat sich Ptolemäus niemals ein Urteil erlaubt. Er blieb als echter beschreibender Forscher durchaus auf dem Standpunkte stehen, den ihm die Kenntnisse seiner Zeit anwiesen, und stellte seine Annahme nur als eine »Arbeitshypothese« hin, auf deren Basis weiter geforscht werden konnte. Im Gange einer exakten Forschung sind immer drei Stufen hervorgetreten. Die erste erforscht das »Was«, die zweite das »Wie« und die dritte erst das »Warum«. Ptolemäus stand noch auf der Stufe, die zu erforschen hatte, was am Himmel vor sich ging, und dies brachte er in eine mathematisch leicht zu übersehende und nachzubildende Form. Wie diese Bewegungen in Wirklichkeit stattfanden, und warum sie gerade[9] so und nicht anders geschehen konnten, das waren die beiden Stufen, die erst nahezu nach zweitausendjähriger Beobachtungsarbeit Kepler und Newton ersteigen konnten.

Kopernikus, nach dem das neue System benannt werden muß, da er die umwälzende Idee zuerst in eine strenge Form brachte, hatte dennoch jene zweite Forschungsstufe nicht erreicht, und er selbst hat auch niemals Anspruch darauf erhoben. Er hatte nur erwiesen, daß die unbekannten Einrichtungen, die die Planeten bewegten, sich außerordentlich viel einfacher gestalten, wenn man sich die Erde nicht mehr stillstehend, sondern sich um die Sonne drehend dachte, um die auch die andern Planeten, mit Ausnahme des Mondes, sich ebenso wie die Erde bewegten. Dann konnte man alle jene Epizykel mit einem Male aus dem Uhrwerk fortlassen, ohne daß die Wiedergabe der beobachteten Bewegungen darunter leiden mußte. Aber auch Kopernikus konnte gewisse epizyklische Bewegungen noch nicht entbehren, worauf wir hier nicht naher eingehen können. Sein System blieb immer noch recht kompliziert. Es hatte zwar sehr viel mehr Wahrscheinlichkeit für sich als das ptolemäische, konnte aber für seine wirkliche Existenz ebensowenig einen triftigen Grund angeben wie dieses.

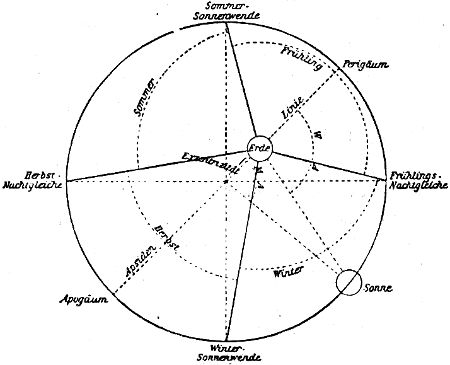

Namentlich blieben manche Bewegungseigentümlichkeiten unerklärlich, die zum Teil schon Hipparch, der Nachfolger des Ptolemäus auf dem astronomischen Lehrstuhl in Alexandrien, entdeckt hatte. Er sah, daß die Sonne sich durchaus nicht gleichmäßig um die Erde bewegte; im Winter lief sie schneller als im Sommer. Da man nun an eine andere als eine Kreisbewegung gar nicht zu denken wagte, weil sie für ihn außerhalb aller mechanischen Erklärungsmöglichkeit lag, so konnte man sich nicht anders helfen, als daß man die Erde doch bereits aus dem eigentlichen Mittelpunkte aller Bewegung[10] rückte. Sobald sie, entsprechend der Abbildung 3, zu dem von der Sonne jährlich beschriebenen Kreise exzentrisch steht, erklärt sich jene jahreszeitlich wechselnde Geschwindigkeit ihrer Umlaufsbewegung. Da man die Ursache aller dieser Bewegungen nicht kannte, und ja auch die epizyklische Bewegung um einen leer gedachten Punkt stattfand, so konnte man sich auch diese Lage des Bewegungszentrums der Sonne außerhalb des Erdkörpers wohl als möglich vorstellen. Nun zeigte auch der Mond diese periodische Beschleunigung und Verlangsamung seiner Bewegung, die wieder nur darzustellen war, wenn man das Zentrum seines exzentrischen Kreises an einen andern Punkt verlegte als das für die Sonne. Und noch dazu zeigte es sich, daß die Lage dieses Zentrums selbst wieder sich in etwa neun Jahren um die Erde bewegte. Ähnliches fand man später auch bei den Planetenbewegungen, die in ihren verschiedenen Stellungen zur Erde ungleiche Schleifen durchliefen. Alle diese Ungleichheiten konnte auch Kopernikus nicht anders erklären, als es schon Hipparch getan hatte. Er blieb an der Überzeugung von der in Wirklichkeit gleichmäßig schnellen Bewegung der Himmelskörper in Kreisen hängen.

Erst Kepler räumte mit allen diesen Schwierigkeiten auf, indem er die exzentrischen Kreise durch Ellipsen ersetzte. Seine drei Grundgesetze aller Bewegungen im Planetensystem heißen:

1. Alle Planeten bewegen sich in Ellipsen um die Sonne, in deren einem Brennpunkt sie steht.

2. Die Bewegungen in diesen Ellipsen finden so statt, daß die von der Verbindungslinie zwischen Sonne und Planet, dem sogenannten Radiusvektor, beschriebenen Flächen den dazu verwendeten Zeiten proportional sind.

3. Die Kuben der Entfernungen der Planeten von der Sonne verhalten sich wie die Quadrate ihrer Umlaufszeiten.

Mit diesen drei einfachen Gesetzen ließen sich nicht nur alle beobachteten Bewegungen der Planeten auf das genaueste durch die Rechnung wiedergeben, sondern man hatte sogar durch sie ein Mittel gefunden, die relativen Entfernungen im System festzuhalten, worüber man bis dahin nur ganz ungefähre Vermutungen haben konnte.

Kepler hatte entdeckt, wie die Planeten sich bewegen; warum es so sein mußte, fand kaum fünfzig Jahre später[11] Newton, indem er nachwies, daß die Ursache aller dieser Bewegungen keine andere sei als die, die auch den Stein aus unserer Hand zur Erde fallen läßt, der allgemeinsten von allen täglichen Erscheinungen. Aus dem einen Gesetz der Gravitation oder der allgemeinen Schwere, das besagt, daß alle Körper, welcher Art sie auch seien, alle andern Körper in gleicher Weise anziehen, und zwar so, daß diese Anziehung mit der Masse direkt proportional zu- und mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, lassen sich die drei Keplerschen Gesetze als logische Folgen mathematisch ableiten. Alle Bewegungen der Körper unseres Planetensystems bis in ihre letzten Feinheiten, die unsere haarspalterische Beobachtungskunst aufdeckt, sind einzig und allein aus diesem einen Gesetze für Jahrhunderte und Jahrtausende in Vergangenheit und Zukunft zu berechnen. Theorie und Erfahrung sind im vollkommenen Einklange miteinander, das Gebäude der Himmelsmechanik steht vollendet da; nur Einzelheiten sind noch auszuarbeiten, besonders, wenn die Erfahrung neue Tatsachen herbeigeschafft hat, die sich aber bisher stets mit der Theorie in Einklang bringen ließen, wenn auch in einzelnen verwickelten Fällen dieser Einklang nicht sofort zu erzielen war. Wir werden im folgenden einige solcher Fälle näher zu betrachten haben, wo eine anfängliche Disharmonie stets in einen neuen Triumph des großen einheitlichen Gesetzes ausklang.

Dieses Newtonsche Weltgebäude ist also nicht als eine unter vielen denkbare Hypothese anzusehen, wie es die vorangehenden Weltansichten waren, sondern als die eine große Wahrheit, zu der alle denkenden Geschöpfe gelangen müssen, als dem letzten Triumph ihrer logischen Kraft, in welchem unbekanntesten Winkel des Weltalls sie auch leben, und wie wenig sie auch sonst uns Menschen gleichen mögen; nur müssen sie Augen haben, die hehren Bewegungen der Gestirne zu sehen. Denn es hat sich herausgestellt, daß auch alle Bewegungen der Gestirne außerhalb unseres Planetensystems, soweit wir sie verfolgen können, nach diesem selben Gesetze stattfinden. Diese Überzeugung, der allgemeinsten Wahrheit zu dienen, erhebt unsern Geist machtvoll über das kleinliche Getriebe der Menschenwelt, die tausend Wahnideen für ewige Wahrheiten nimmt, um sich in ihnen schmerzvoll zu verwirren.

Unsere Erde ist ein für allemal als ein kleines Glied in diesen wunderbaren Organismus eingereiht. Wähnte das anmaßende[12] Menschengeschlecht einstmals den größten Teil der Welt zu beherrschen, so müssen sich heute seine Machthaber mehr und mehr an den Gedanken gewöhnen, daß sie nur einen kleinen Teil einer Provinz in einem Reiche, dem der Sonne, verwalten, in dem noch Millionen ähnlicher Weltkörper in den unermeßlichen Räumen des allumfassenden Milchstraßensonnenschwarmes ihren unbekannten Zielen entgegeneilen.

Ob unsere so völlig in der großen Gemeinschaft verschwindende Erdenwelt zu den schöneren und bestorganisierten dieser Weltkörper gehört? Das wäre ein gewisser Trost für das von seinem Thron im erträumten Mittelpunkte der Welt für immer verwiesene Menschengeschlecht.

In einem andern Kosmosbändchen habe ich die Leser zum Monde hinaufgeführt, der uns nächsten außerirdischen Welt. Dabei haben wir gesehen, daß der Mond ein von der Erde sehr verschiedenes Weltwesen ist, dessen Organisation auf keinen Fall die Schönheit und Fülle unserer Erdenwelt aufweisen kann. Wie steht es in dieser Hinsicht mit den übrigen Planeten? Dieses Büchlein soll einen Überblick dessen geben, was unsere moderne Beobachtungskunst über das Wesen der Planeten in Erfahrung bringen konnte, und zugleich versuchen, Freunde der hehren Sternkunde, die über Fernrohre mittlerer Kraft verfügen, anzuleiten, wie sie sich in diese andern Welten vertiefen und mithelfen können, deren Geheimnisse mehr und mehr zu entschleiern.

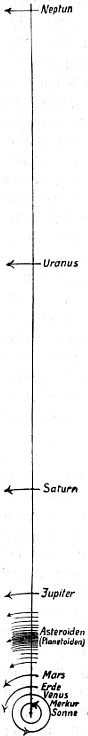

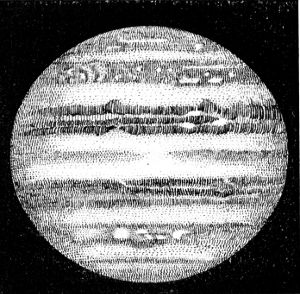

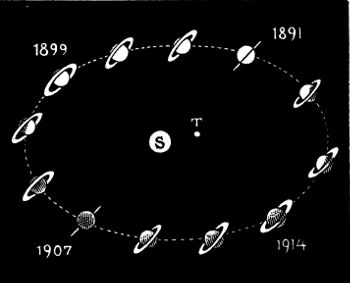

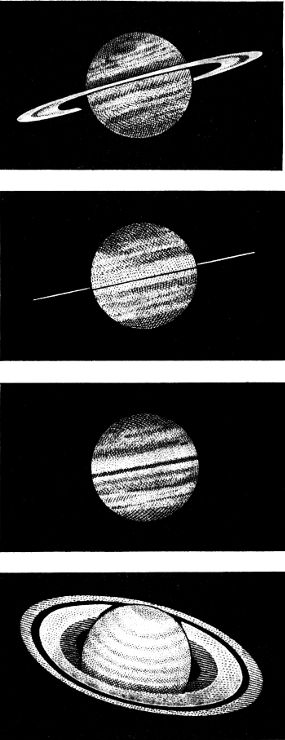

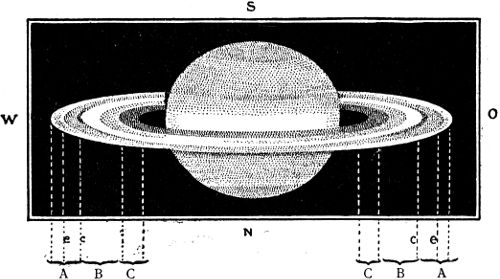

Überblicken wir zu diesem Zwecke zunächst die Ausdehnung und Anordnung des Planetenreiches! Wir unterscheiden die sonnennahen Planeten, Merkur, Venus, Erde und Mars, von den sonnenfernen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, zwischen die sich der Ring kleiner Planeten schiebt. Die relativen Abstände, in denen sich diese Planeten um die Sonne bewegen, können wir nach dem dritten Keplerschen Gesetze ohne weiteres ermitteln, nachdem wir beobachtet haben, in welchen Zeiten sie ihre Umläufe vollenden. Wir finden so, daß Merkur[13] seinen Lauf um die Sonne durchschnittlich in einem Abstande ausführt, der nur ungefähr vier Zehntel unseres Abstandes von der Sonne beträgt. Dieser Abstand der Erde von der Sonne ist die Maßeinheit, die Meile, der Zoll oder Millimeter, mit dem die Astronomen alle Entfernungen im Weltgebäude ausmessen, solange diese nicht doch immer noch zu groß werden für diesen Maßstab. Genauere Zahlen werden später folgen. Die ungefähren Abstände sind in der gleich folgenden Tabelle mitangegeben. Die nebenstehende Abb. 4 veranschaulicht die Verhältnisse des Sonnensystems.

Man sieht, wie die Zwischenräume der Planeten untereinander mit ihrer Entfernung von der Sonne beständig wachsen. Man hat eine einfache Regel dafür gefunden, die aber nicht ganz genau innegehalten wird und namentlich für den letzten, Neptun, sehr schlecht stimmt. Man nennt sie die Bode-Tituiussche Regel. In folgender kleinen Tabelle ist sie mit der Wirklichkeit verglichen.

| Wahrer Abstand | Abweichung | |||

| Merkur | 0,4 | 0,4 | 0,39 | + 0,01 |

| Venus | 0,4 + 1 × 0,3 | 0,7 | 0,72 | – 0,02 |

| Erde | 0,4 + 2 × 0,3 | 1,0 | 1,00 | 0,00 |

| Mars | 0,4 + 4 × 0,3 | 1,6 | 1,52 | + 0,08 |

| Jupiter | 0,4 + 16 × 0,3 | 5,2 | 5,20 | 0,00 |

| Saturn | 0,4 + 32 × 0,3 | 10,0 | 9,54 | + 0,46 |

| Uranus | 0,4 + 64 × 0,3 | 19,6 | 19,19 | + 0,41 |

| Neptun | 0,4 + 128 × 0,3 | 38,8 | 30,07 | + 8,73 |

Wir sehen, daß die Faktoren von 0,3 sich mit jedem Planeten verdoppeln. Nur zwischen Mars und Jupiter fehlt der Faktor 8, der, hier eingesetzt, etwa die Mitte der Gruppe der kleinen Planeten angibt. Sehen wir vom Neptun mit seiner großen Abweichung ab, so ist nach dieser Regel wohl anzunehmen, daß eine bestimmte Gesetzlichkeit beim Aufbau unseres Systems stattfand, die nur im Laufe der ungezählten Jahrmillionen, die seither verflossen sind, sich durch unbekannte Einflüsse verwischt hat. Beim sonnenfernsten Planeten sind diese Einflüsse am bedeutendsten gewesen. Trennen auch sehr große Abstände unser System von dem der anderen Sonnen im Weltgebäude, so kann deren Einfluß unter Umständen doch im Laufe so großer Zeiten sehr merklich werden. Die nächste der uns bekannten Sonnen steht von der unsrigen eine Viertelmillion mal weiter ab als wir von dieser. Das macht immer noch 4000 Durchmesser unseres ganzen Systems bis zum Neptun aus. Auch diese Sonne, es ist einer der hellsten[14] Sterne am südlichen Himmel, für uns leider nicht sichtbar, Alpha im Zentauren genannt, wird von einer andern Welt umkreist, die selbst eine Sonne ist. Etwaige dunkle Planeten, wie die unsrigen, die vielleicht auch ihn umgeben, könnten wir aus dieser ungeheuern Entfernung längst nicht mehr sehen.

Für so große Entfernungen wird die für unser System gewählte Maßeinheit zu klein. Man nimmt dafür die Zeit, welche das Licht gebraucht, um von dem betreffenden Sterne bis zu uns zu gelangen, während es bekanntlich 300 000 Kilometer in der Sekunde zurücklegt. Bei dieser ungeheuern Geschwindigkeit braucht das Licht der Sonne bis zu uns immerhin schon 8 Minuten, vom Neptun her 4 Stunden und 8 Minuten, aber von jener nächsten Sonne 4,3 Jahre. Von andern Sternen, deren Entfernungen wir längst nicht mehr ausmessen können, dürfen wir vermuten, daß das Licht Tausende von Jahren braucht, um uns ihre Existenz anzuzeigen.

Wie klein ist solchem Maßstab gegenüber unsere Erdenwelt geworden! Es wäre nur eine Spielerei mit Zahlen, wollten wir solche Dimensionen in menschliche Maße übersetzen. Eine Anschauung könnten uns solche Zahlen selbst für das Planetensystem nicht mehr geben. Für viele wichtige Untersuchungen über die Einrichtungen unserer Planetenwelt und der in ihnen wirkenden Kräfte im Vergleich zu denen auf der Erde ist es aber dennoch von großem Werte, die Entfernungen in unserm System nach einem Maße zu bestimmen, mit dem wir auch die Größe unserer Erde ausmessen können, um diese Größe jenen gegenüberzustellen. War es nun, nach Kenntnis des dritten Keplerschen Gesetzes, ein leichtes, die relativen Entfernungen festzustellen, wie sie weiter oben angegeben sind, so blieb dagegen die Ausmessung der Sonnenentfernung, mit der dann alle andern Dimensionen ohne weiteres gegeben waren, in einem Maßstabe, den wir in Händen haben, also zum Beispiel dem Meter, eine außerordentlich schwierige Aufgabe. Von ihr habe ich schon in meinem Kosmosbändchen »Sonne und Sterne«, Seite 9 u. f., gesprochen. Man nennt solche Ausmessung die Bestimmung der Sonnenparallaxe. Das ist der Winkel, unter dem der Halbmesser unserer Erde, aus der Entfernung der Sonne gesehen, erscheinen würde. Man hat ihn nach jahrzehntelangen, mühevollen Arbeiten, an denen sich die Astronomen aller Länder beteiligen mußten, zu 8,80 Bogensekunden gefunden, wonach die Sonne durchschnittlich 149 500 000 Kilometer von uns absteht. Aus dieser Zahl kann[15] dann der Leser, wenn es ihm Vergnügen macht, die Millionen von Kilometern berechnen, welche die übrigen Planeten von der Sonne trennen. Wir brauchen im folgenden diese Zahlen nicht und werden sie auch nur gelegentlich anführen. Dagegen interessiert es uns schon mehr zu erfahren, daß etwa 11 700 Kugeln von der Größe unserer ganzen Erdenwelt aneinandergereiht werden müßten, um eine Brücke von uns bis zur Sonne zu bilden.

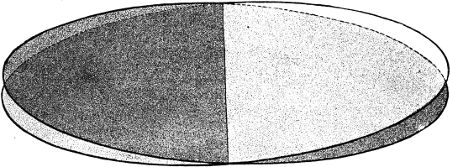

Sehr merkwürdig ist es, daß die Planeten nahezu in einer Ebene angeordnet sind, daß sie sich also alle nicht sehr über die Ebene erheben können, in der die Erde um die Sonne läuft, und die man als Ekliptik bezeichnet. Diese Anordnung verrät ohne weiteres eine innere Zusammengehörigkeit, einen gemeinsamen Ursprung. Indes zeigen doch nur die großen Planeten solche geringen Abweichungen; die größte unter ihnen besitzt der kleinste und sonnennächste, Merkur, dessen Bahnebene gegen die der Erde um 7 Grad geneigt ist. Nach ihm zeigt die größte Abweichung der sonnenfernste, Neptun, mit 4 Grad. Für die andern Planeten findet man später entsprechende Zahlenangaben. Von den kleinen Planeten können einige sich um mehr als 30 Grad aus der Ebene der Ekliptik erheben, wie sich denn bei diesem eigentümlichen Schwarm von Weltkörperchen manche Besonderheiten zeigen, die uns noch beschäftigen werden. Um eine Anschauung für diese Neigungsverhältnisse zu gewinnen, mag man sich vorstellen, daß eine Schachtel von einem Meter Durchmesser, in der man ein Modell des Sonnensystems mit den großen Planeten allein verpacken wollte, eine Höhe von 12 Zentimetern haben müßte, aber nur von 6 Zentimetern, wenn man Merkur ausschließen würde. Wollte man dagegen auch die kleinen Planeten mitnehmen, so müßte die runde Schachtel beinahe halb so hoch sein, als ihr Durchmesser lang ist.

Außer diesen kleinen Planeten umkreisen die Sonne auch noch viele Kometen, von denen ich die Leser des Kosmos schon in einem besonderen Bändchen unterhalten habe. Darin sprach ich auch von der Lage ihrer Bahnebenen, die bei den nichtperiodischen, d. h. den nicht nachweislich wiederholt unser Sonnensystem besuchenden, Kometen alle Winkel zur Ekliptikebene haben können. Es kommen also Kometen auch gelegentlich senkrecht auf die Ekliptik herab. Die periodischen Kometen, die zu unserm System in einem festen Verhältnis stehen, haben meistens geringere Neigungen; doch ist unter[16] ihnen auch einer, der von Pons-Brooks, mit einer Periode von 71 bis 72 Jahren, der sich um 74 Grad über die Ekliptik erhebt.

Endlich gehören noch zum Sonnensystem die Sternschnuppenringe, denen wir zu bestimmten Jahreszeiten begegnen, und vorübergehend die Meteore, die wir gelegentlich in unsere Atmosphäre schlagen sehen. Auch mit ihnen hat sich das vorhin erwähnte Kosmosbändchen befaßt, ebenso behandelte ich in dem Bändchen »Sonne und Sterne« den Hauptkörper unseres Systems selbst und schließlich auch den Mond unserer Erde, so daß zur Vervollständigung des Bildes unseres Sonnenweltreiches nur noch die Planeten selbst mit ihren Monden fehlen, die wir uns hier näher anschauen wollen.

Beginnen wir beim sonnennächsten Planeten, Merkur, der, wie wir schon wissen, die Sonne nur etwa in vier Zehnteln unserer eigenen Sonnenentfernung, genauer 0,3871, umkreist. Wir verstehen es deshalb, daß er sich auch für unsern Standpunkt niemals weit von der Sonne entfernen kann. Steht er in seiner Bahn, von uns aus gesehen, am meisten rechts oder links, westlich oder östlich von der Sonne, so können wir zwischen den drei Gestirnen ein rechtwinkliges Dreieck konstruieren, in dem offenbar die eine Seite 0,4 lang ist, wenn die andere gleich 1 gesetzt wird. Daraus folgt dann, daß Merkur in dieser günstigen Stellung doch nur etwa 25 Grad von der Sonne entfernt steht. In Wirklichkeit schwankt dieser Winkel, die östliche oder westliche Elongation genannt, zwischen 18 und 27 Grad. Da infolge der täglichen Umdrehung der Erde alle Gestirne zwischen Aufgang und Untergang in einer Stunde 30° zurücklegen, so geht also Merkur im günstigsten Falle nicht viel mehr als eine halbe Stunde vor der Sonne auf oder nach ihr unter. Die günstigste Stellung der Gestirne zueinander findet aber nur alle 116 Tage einmal statt und hält dann kaum länger als je eine Woche an. Während dieser Zeit kann Merkur sogar auffallend hell am Abend- oder Morgenhimmel leuchten, aber doch nur immer ziemlich tief am Horizonte, und man begreift es deshalb wohl, daß ihn nicht viele Menschen mit bloßem Auge in dem Bewußtsein, daß es Merkur war, gesehen haben. Er erscheint dann als hellstrahlender, etwas gelblicher Stern, der ein unruhigeres Licht hat, als man es sonst bei den Planeten zu sehen gewohnt ist. Es zeugt von nicht geringer Beobachtungsgabe, daß die Alten schon seit undenklichen Zeiten dieses Gestirn kannten und[17] seinen Lauf für ihre Verhältnisse gut bestimmten. Freilich liegen die Anfänge der astronomischen Beobachtungskunst in jenen südlichen Ländern, in denen nicht so oft wie in Deutschland neidische Wolken gerade in den günstigen Perioden jeden Ausblick zu den Himmelswelten vereiteln.

Unsere modernen Beobachtungswerkzeuge erlauben es, Merkur auch am Tage aufzufinden und seine wechselnde Lage zur Sonne, beziehungsweise zu einem festen Punkte am Himmel zu bestimmen, wenn der Planet dem strahlenden Tagesgestirne nicht gar zu nahe gekommen ist. Man hat dabei gefunden, daß Merkur, wie alle Planeten, nicht in einem Kreise, sondern in einer Ellipse um die Sonne läuft. Beim Merkur ist diese Abweichung von der Kreisbahn am größten unter allen großen Planeten. Das Maß für diese Abweichung von der Kreisbahn ist die Exzentrizität. Sie wird durch den längsten und kürzesten Durchmesser der Ellipse, ihre große und kleine Achse, bestimmt. Nennt man diese beiden Längen a und b, so ist die Exzentrizität gleich a – b, dividiert durch a. Diese Größe ist bei Merkur gleich 0,206. Nach dem uns schon bekannten ersten Keplerschen Gesetze befindet sich die Sonne nicht im Mittelpunkte der Bahnellipse, sondern in einem ihrer beiden Brennpunkte. Wir wollen uns hier nicht damit aufhalten zu ermitteln, wie diese Punkte mathematisch zu finden sind, aber es interessiert uns der Umstand, daß die beiden Verbindungslinien, von irgendeinem Punkte der Ellipse zu den Brennpunkten hin zusammengenommen, immer eine für dieselbe Ellipse unveränderliche Größe haben, die gleich der Länge der großen Achse ist. Die Verbindungslinie, die nach dem Brennpunkte führt, worin sich die Sonne befindet, heißt der Radiusvektor. Die Richtung, nach der er am kürzesten, der Planet der Sonne also am nächsten ist, nennt man die Richtung des Perihels oder, ganz fachmännisch, wenngleich recht unpassend ausgedrückt, die Länge des Perihels, weil man es sich angewöhnt hat, die auf der Kreislinie der Ekliptik gezählten Bogenstrecken Längen zu nennen. Wir begreifen es leicht, daß diese Beziehungen der Planeten zur Sonne, die sich durch ihre Bahnelemente ausdrücken, von großer Bedeutung für die physischen Verhältnisse ihrer Oberflächen sein müssen, mit denen wir uns noch eingehend zu beschäftigen haben. Deshalb war es unumgänglich, diese kleine mathematische Exkursion vorher zu machen.

Zu den uns schon bekannten Bahnelementen, der großen[18] Achse, der Exzentrizität und der Länge des Perihels, kommen nun noch die Neigung der Bahn, das ist der Winkel, den die Bahnebene mit der Ekliptik macht, ferner die Richtung, wo sich beide Bahnen kreuzen (Abb. 5), die sogenannten Knotenlängen, aufsteigende dort genannt, wo der Planet von Süden nach Norden die Ekliptik passiert, dann die Zeit, wann er einmal durch sein Perihel gegangen ist, Perihelzeit, und endlich seine Umlaufszeit. Eigentlich müßte noch die Richtung angegeben werden, in der sich die Körper in ihren Bahnen bewegen, diese ist aber für alle Planeten dieselbe, nur einige Monde, die um sie kreisen, bewegen sich in entgegengesetzter Richtung.

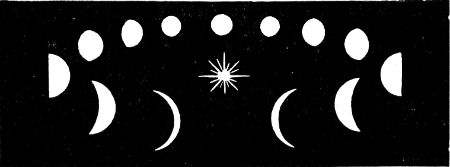

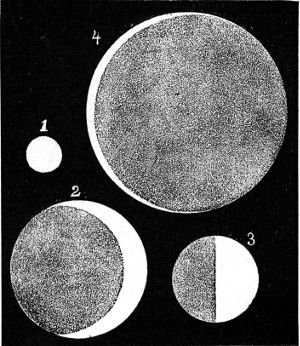

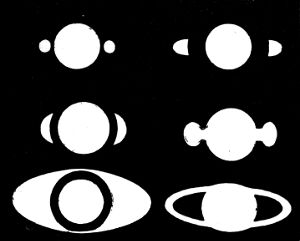

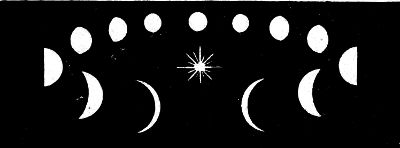

Alle diese Bahnelemente konnten für Merkur ebenso genau ermittelt werden, wie für die andern, für die direkte Beobachtung günstiger gestellten Planeten, da wir ihn zur Bestimmung seiner Lage am Himmel auch am Tage beobachten können. Wir bemerken dabei, daß er eine mit seiner Stellung zur Sonne wechselnde Gestalt besitzt. Er zeigt Phasen wie der Mond. Während dieser aber dabei immer dieselbe Größe beibehält, wenn wir von den Resultaten genauer Messung absehen, so wechselt der Durchmesser der Merkurphasen dagegen sehr beträchtlich. Unsere Kenntnis von der Bahnlage des Merkur erklärt uns dies sofort, nachdem wir an den Phasen[19] selbst erkannten, daß Merkur ein an sich dunkler Körper, wie die Erde und der Mond, sein muß, der sein Licht von der Sonne erhält. Die nebenstehende Abb. 6 erleichtert die Anschauung der wechselnden Beleuchtungs- und Größenverhältnisse. Geht Merkur in seiner Bahn ungefähr zwischen uns und der Sonne vorüber, so steht er uns am nächsten, wendet uns aber seine unbeleuchtete Seite zu. Steht er noch etwas westlich, rechts von der Sonne, so hat seine Sichel die Gestalt des abnehmenden Mondes und ist zugleich am größten. Dann verschwindet der Planet für einige Zeit in den Strahlen der Sonne, aus denen er dann östlich, links, wieder als zunehmende Phase auftaucht. Diese wächst während des synodischen Umlaufs, wie man die Zeit nennt, die zwischen zwei gleichen Zusammenkünften, Konjunktionen, des Planeten mit der Sonne verläuft, noch immer weiter. Jenseits der Sonne, in der unteren Konjunktion, wie man diese im Gegensatze zu der eben betrachteten oberen nennt, würde uns dann der Planet als volle Scheibe erscheinen, wenn man ihn überhaupt noch sehen könnte. Nachdem er hinter der Sonne vorbeigegangen ist, nimmt er wieder ab, wird aber zugleich im Durchmesser größer, bis seine zuerst betrachtete Lage zu uns und der Sonne wieder eintritt. Dieses Spiel wiederholt sich durchschnittlich alle 116 Tage, ein Zeitraum, der also die synodische Umlaufszeit des Merkur darstellt. Da der mittlere Abstand des Merkur von der Sonne 0,4 ist, wenn wir den der Erde gleich 1 setzen, so kann der Planet uns bis auf 1 – 0,4 also 0,6 nahekommen und sich auf 1 + 0,4, also 1,4 entfernen; sein Durchmesser schwankt daher zwischen 0,6 und 1,4 einer bestimmten Mittelgröße. Die direkte Messung ergibt für diese Größen etwa 12 und 5 Bogensekunden, was dem obigen Verhältnis entspricht. Um eine Vorstellung zu gewinnen, was solche Größen bedeuten, füge ich hinzu, daß eine Scheibe von 1 cm Durchmesser in eine Entfernung von 206 m gestellt werden müßte, damit sie unter einem Winkel von 10′′ erscheint. In dieser Entfernung kann man die Scheibe natürlich längst nicht mehr als solche mit dem bloßen Auge unterscheiden. Ist sie sehr leuchtend, so erkennt man sie als strahlenden Punkt, eben wie den Merkur am Himmel. Wendet man aber ein Fernrohr mit 200facher Vergrößerung an, so rückt die Scheibe bis auf einen Meter zu uns heran, und jeder kann sich durch den Versuch davon überzeugen, daß man nun ihre Scheibenform deutlich wahrnimmt. Auch wenn wir die Scheibe nur 5 mm groß machen, wobei sie[20] den Merkur in seiner größten Entfernung von uns vertritt, erkennt man noch die leuchtende Fläche.

In unserm Bändchen über den Mond haben wir uns schon etwas eingehender mit den Eigenschaften der Fernrohre beschäftigt und dabei gefunden, daß ein etwa 200fach vergrößerndes Fernrohr eine Länge oder Brennweite von nur 1 m zu haben braucht. Dies stellt ungefähr die unterste Grenze der optischen Kraft dar, welche man nötig hat, um mit einiger Deutlichkeit gewisse Einzelheiten auf den Planeten wahrzunehmen. Ein Fernrohr aber von 2½ m Brennweite und etwa 208 mm Objektivöffnung zeigt bei gutem Luftzustande einem geübten Auge schon fast alles, was auch die größten Instrumente im Reiche der Planeten zu sehen vermögen, denn die weitere Verstärkung der Sehmittel dient von dieser Grenze ab hauptsächlich nur der Erhöhung der Lichtstärke; an Licht aber fehlt es den Planeten nicht.

Es mag hier interessieren, in welchen Preislagen solche Instrumente heute zu erhalten sind, die uns in die Welt der Planeten mit Vorteil einführen können. Ich wähle den Katalog von Zeiß in Jena, einer Firma, die als die teuerste gilt, aber auch als die zuverlässigste für die Lieferung unzweifelhaft erstklassiger Erzeugnisse. Ein einfaches Fernrohr, das etwa der untersten Grenze der betreffenden Anforderungen entspricht, mit 103 cm Brennweite und 70 mm Öffnung, dessen Okulare aber nur bis zu 114facher Vergrößerung gehen, kostet M 445.–. Solch ein Fernrohr ist nur horizontal und vertikal beweglich. Man kann damit nur Sterne unmittelbar auffinden, die auch schon mit bloßem Auge deutlich zu sehen sind. Fernrohre mit Einstellkreisen und sogenannter parallaktischer Aufstellung sind gleich viel komplizierter und deshalb teurer, erlauben aber die Auffindung jedes Sternes, der ihrer optischen Kraft noch zugänglich ist, wenn man seinen Ort am Himmel nach den Angaben der betreffenden Verzeichnisse kennt. Ein Fernrohr von der gleichen Größe, wie das vorhin angegebene, kostet schon M 800.–. Ihm stelle ich ein parallaktisch montiertes und mit allem erwünschten Zubehör versehenes Fernrohr von 2,6 m Brennweite und 175 mm Öffnung gegenüber, das also bei 520facher Vergrößerung etwa die obere Grenze des für Freunde der Sternkunde noch Erwünschten darstellt und M 9950.– kostet. Dies, wie gesagt, nur zur ungefähren Orientierung.

Würde man aber auch mit dem vorzüglichsten Fernrohr[21] den Merkur betrachten, wenn er sich so nahe dem Horizonte befindet, wie man ihn erst mit bloßem Auge sehen kann, so wird man recht enttäuscht sein. Statt einer leuchtenden Scheibe oder Sichel, die man erwartet hatte, sieht man meist nur eine Art von Flamme, die unruhig im Winde hin und her zu flackern scheint. Wenn die aus dem Weltraum in unsere Atmosphäre dringenden Lichtstrahlen sie so schräg durchschneiden müssen, wie es bei tiefem Stande des Gestirns geschieht, so haben sie sehr viel mehr Luft zu durcheilen als bei graderem Eindringen. Durch Brechung in dieser Luft wird der Lichtstrahl von seinem geraden Wege abgelenkt, und dies geschieht bei verschiedenen Temperaturen der Luft in verschiedenem Maße. Da die Luft nun beständig bewegt ist, so wird der Strahl durch die Luftströmungen in der Tat wie eine Flamme hin und her geworfen; es entstehen »wallende« Bilder, die jede Beobachtung von Einzelheiten vereiteln. Sehr selten, nur während weniger Stunden im Jahre, herrschen selbst bis in die oberen Luftregionen so ruhige und gleichmäßige Zustände, daß das Bild des Merkur im Fernrohr keine merklich wallenden Ränder mehr zeigt. Nur auf hohen, isolierten Bergen, wo der Lichtstrahl über den unruhigen Dunstschichten bleibt, die sich unmittelbar auf die ungleich erwärmte Erdoberfläche lagern, oder auf Inseln, wo über der Meeresfläche ausgeglichenere Temperaturen herrschen, wie z. B. auf Capri, sind brauchbare Bilder im Fernrohr häufiger anzutreffen.

Für den Besitzer eines Fernrohrs, das gestattet, Merkur auch schon am Tage aufzufinden, gestalten sich die Dinge dagegen wesentlich besser. Aber auch dann bleibt Merkur stets ein undankbares Objekt. Bei voller Tageshelle überdeckt der blaue Schleier der Luft das Bild und hindert jede Möglichkeit, etwa Einzelheiten auf dem Planeten zu entdecken. Es bleibt dann nichts anderes übrig als die Form der Sichel zu verfolgen und, wenn man über ein Mikrometer am Fernrohr verfügt, die von Tag zu Tag wechselnde Größe des Durchmessers zu konstatieren. Sobald der Tag sich zur Dämmerung neigt, und das Licht des Planeten entsprechend zuzunehmen scheint, steigt er auch gleichzeitig mehr und mehr zum Horizont hinab. Weder Messungen noch Beobachtungen irgendwelcher Art sind noch möglich.

Die unter günstigsten Bedingungen ausgeführten Messungen haben ergeben, daß der Durchmesser des Merkur in seiner mittleren Entfernung von der Sonne gleich 6,59′′ ist, woraus[22] man dann findet, daß seine Kugel 4780 km hält, gegen 12 700 bei der Erde. Merkur ist also im Durchmesser etwa dreimal kleiner als unsere Erdenwelt, seine Oberfläche enthält 71 800 000 qkm, sie ist also siebenmal so klein wie die der Erde und kommt etwa dem Flächeninhalt von Asien und Afrika zusammengenommen gleich. Aus dem körperlichen Inhalt seiner Kugel und der seiner Masse proportional steigenden Anziehungskraft, die wir ihn nach außen hin ausüben sehen, können wir ermitteln, daß die Materie, aus der er aufgebaut ist, nur wenig (1,05) dichter ist als die der Erde. Man hat nicht finden können, daß diese Weltkugel nach einer Seite hin abgeplattet ist, daß also ihr Durchmesser nach einer bestimmten Richtung kleiner sei als in den andern, wie es bekanntlich bei der Erde der Fall ist. Aber wir müssen hinzufügen, daß unsere Messungsmittel nicht ausreichen würden, eine Abplattung, wie die der Erde, am Merkur noch zu entdecken, wenn er sie wirklich besitzen sollte.

Diese verhältnismäßig kleine Weltkugel bewegt sich in 87,96926 Tagen um die Sonne, und aus dem Umfang der dabei beschriebenen Bahn können wir berechnen, daß der Planet in dieser seiner »Jahresbewegung« 47 km in jeder Sekunde zurücklegt.

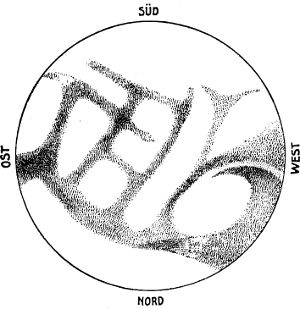

Die bisher gegebenen Daten über die sonnennahe Welt des Merkur waren mit ziemlich großer Genauigkeit zu ermitteln. Dem Wunsche aber, noch tiefer in ihr Wesen einzudringen, stellen sich jene obenerwähnten Beobachtungsschwierigkeiten entgegen. Wir hätten gern erfahren, ob sich auf Merkur auch Festländer und Meere, Berge und Tiefländer befinden, ob eine Atmosphäre wie bei uns Wolken und Winde hervorbringt, und ob auch dort ein Wechsel von Tag und Nacht, von Sommer und Winter herrscht. Alle diese Fragen würden sich durch die Beobachtung von Flecken beantworten lassen, die man etwa auf seiner Scheibe oder Sichel erkennen und in ihren Bewegungen verfolgen würde. Aber gerade wenn der Planet uns am nächsten steht, und man solche Einzelheiten also am besten sehen würde, wendet er uns seine unbeleuchtete Seite bis auf jene schmale Sichel zu, auf der es selbst bei den besten atmosphärischen Verhältnissen schwer ist, irgend etwas zu entdecken. Dennoch glauben einige wenige, besonders begünstigte Beobachter Streifen und Flecken bemerkt zu haben, deren Aussehen immer gleich bleibt, die also einer festen Oberfläche angehören würden. Insbesondere hat Schiaparelli, jener namentlich[23] durch seine Marsforschungen berühmte Mailänder Astronom, als Frucht langjährigen Studiums unter dem reinen italienischen Himmel die untenstehende »Karte des Merkur« (Abb. 7) entworfen. An die Verfolgung dieser Flecke hat sich eine eigentümliche Kontroverse geknüpft, die auch heute noch nicht entschieden ist.

Wenn Merkur sich um eine Achse dreht wie die Erde und dadurch auf seiner Oberfläche einen Wandel von Tag und Nacht hervorbringt, so müssen sich diese Flecke langsam über die Scheibe des Planeten hinbewegen, wie wir es bei Mars und Jupiter deutlich sehen. Findet die Umdrehung, Rotation, in etwa derselben Zeit statt, wie die der Erde, also in 24 Stunden, so mußte die betreffende Oberflächenzeichnung, die etwa auf der schmalen Sichel noch zu erkennen war, während einer Reihe von aufeinanderfolgenden Beobachtungstagen immer dieselbe sein, weil die Zeiten, in denen man Merkur überhaupt nur beobachten konnte, eben auch immer nahezu 24 Stunden oder ein Mehrfaches davon zwischen sich hatten. Dies glaubte man nun in der Tat, auch schon lange vor Schiaparelli, beobachtet zu haben, und man schloß also, daß die Tageslänge auf dem Merkur ungefähr der unsrigen gleich sei. Aber man hatte damit voreilig geschlossen. Denn auch wenn sich Merkur inzwischen gar nicht weiter um sich selbst gedreht hatte, mußte dieselbe Erscheinung eintreten. Daß dies aber wirklich stattfindet, glaubt nun Schiaparelli sicher erkannt zu haben, indem er den Planeten auch während mehrerer Tagesstunden verfolgen konnte, wobei die Flecke immer an derselben Stelle blieben. Danach würde also Merkur der Sonne stets dieselbe Seite zukehren, wie es zwischen Erde und Mond stattfindet.[24] An sich wäre dies wohl möglich, denn diese Übereinstimmung zwischen Umlaufs- und Umschwungsbewegung ist eine Folge der besonderen Anziehung, welche wir als Ebbe und Flut bei uns wahrnehmen, und die zwischen Sonne und Merkur einstmals ebenso gewirkt haben muß, wie zwischen Erde und Mond.

In neuerer Zeit sind nun aber Zweifel darüber entstanden, ob die an sich wohl zu erkennenden Flecke, die zu diesen Schlüssen führten, nicht überhaupt auf optischen Täuschungen beruhen, woraus wir noch bei Venus zurückkommen. Die Frage der Tageslänge auf Merkur muß also einstweilen noch als unentschieden gelten, wie so vieles andere noch bei diesem Planeten, der die schwierigsten Beobachtungsverhältnisse von allen übrigen aufweist.

Schiaparelli glaubte auch gelegentlich helle Flecke auf Merkur zu sehen, die als Wolken aufgefaßt werden könnten. Dann besäße er also auch eine Atmosphäre. Hierüber kann nur unter Umständen noch ein anderes Instrument Aufschluß geben, das uns über die chemische Beschaffenheit der Materie, die der zu untersuchende Lichtstrahl durchdringt, Mitteilung macht, das Spektroskop. Im Spektrum der Sonne treten gewisse »atmosphärische Banden« auf; je tiefer sie steht, desto mehr Luft haben ihre Strahlen also zu durchdringen. Sie müssen also dem Einfluß unserer irdischen Luft zugeschrieben werden. Diese Banden treten deshalb bei allen Himmelskörpern in entsprechender Weise auf, sie gehören ihnen nicht an. Würden nun im Spektrum des Merkur noch andere Banden erkannt, wie diese, so folgte daraus, daß das zurückgeworfene Sonnenlicht vorher noch andere Gasschichten durchdrungen haben müßte, die dann einer Merkuratmosphäre angehörten. Solche andern Banden sind aber im Merkurspektrum nicht nachzuweisen, höchstens glaubte Vogel Andeutungen gefunden zu haben, daß jene atmosphärischen Banden sich verbreiterten, wenn vom hellen Himmelsgrunde, der jene atmosphärischen Banden zeigt, das Spektroskop auf Merkur gerichtet wurde. Daraus würde folgen, daß der Planet eine der irdischen gleiche Lufthülle besäße; aber, wie gesagt, auch hier bleiben die Beobachtungen höchst unsicher.

Einen, wenn auch nur ganz allgemeinen Aufschluß über die Oberflächenbeschaffenheit eines lichtreflektierenden Körpers kann die Bestimmung der zurückgeworfenen Lichtmenge im Vergleich zu der ursprünglich ihr zugestrahlten geben. Es ist klar,[25] daß ein spiegelndes Metall mehr Licht zurückwirft als rauhes Gestein, und daß dieses wieder, je nach seiner Färbung, heller oder dunkler erscheint. Ein absolut schwarzer, rauher Körper verschluckt alles Licht. Würde ein Planet etwa aus Kohle bestehen, so könnten wir ihn überhaupt nicht sehen. Man hat zum Messen der Lichtmengen, die uns ein leuchtender Körper zusendet, besondere Instrumente, Photometer, erfunden, und die sich ihrer bedienende Wissenschaft der Photometrie hat sehr wertvolle Beiträge zur Kenntnis der Himmelskörper geliefert. Für Merkur sagte sie uns aus, daß seine Oberfläche nur 0,14 der ihm zugestrahlten Lichtmenge zurückgibt, und daß dieses Verhältnis, die Albedo genannt, dem beim Monde gefundenen nahekommt. Danach hätten wir anzunehmen, daß die Oberfläche des Merkur ebenso rauh sei wie die des Mondes, und daß keine merkliche Atmosphäre diese Beleuchtungsverhältnisse modifiziert. Wäre Merkur von einer mit Wolken teilweise bedeckten Atmosphäre umgeben, so müßte er viel mehr Licht zurückwerfen, und namentlich müßten auch die Helligkeiten in den verschiedenen Phasen in anderer Weise wechseln, als es geschieht.

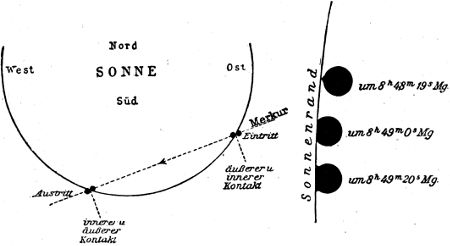

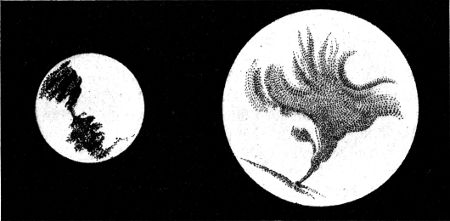

Wir haben schon erfahren, daß die Bahn des Merkur nicht in derselben Ebene mit der Erdbahn liegt, deshalb wird er für gewöhnlich in seiner unteren Konjunktion etwas über oder unter der Sonne vorübergehen. Nur wenn diese Konjunktion gerade zu einer Zeit stattfindet, in der der Planet auch zugleich die Erdbahn kreuzt, geht er für uns vor der scheinbaren Sonnenscheibe[26] vorbei, es findet ein Merkurdurchgang statt. Die betreffenden Bahnverhältnisse bedingen es, daß ein solches Ereignis nur immer im Mai oder November eintreffen kann, und zwar so, daß innerhalb 46 Jahren sechs solcher Durchgänge stattfinden. Den letzten haben wir am 14. November 1907 beobachtet, der nächste wird sich am 7. November 1914 ereignen. Während eines Durchganges sieht man eine kleine schwarze Scheibe vor der Sonne langsam hinziehen. Merkur kann dabei mehr als sechs Stunden vor der Sonne verweilen. Es dauert 4–5 Minuten, bis sich die kleine, schwarze Scheibe von der ersten Berührung ab ganz in die strahlende Scheibe hineingeschoben hat. Dabei zeigt sich ein merkwürdiges Phänomen, das die Feststellung des rechten Augenblicks des wahren Kontaktes der beiden Scheiben sehr erschwert. Merkur – ebenso Venus bei gleicher Gelegenheit – scheint einen Teil der Sonnenscheibe an sich zu ziehen, wie es unsere Abb. 8 darstellt. Dieser »schwarze Tropfen« bleibt noch lange bestehen, wenn scheinbar die schwarze Scheibe, an der er hängt, schon ziemlich weit in die Sonne eingedrungen ist, bis der Tropfen plötzlich losreißt. Welches war nun der wirkliche geometrische Kontakt? Künstliche Nachahmungen der Erscheinung haben das erste Erscheinen beim Eintritt und das Losreißen des Tropfens beim Austritt als die rechten Augenblicke erkannt. Die Erscheinung ist rein physiologischer Natur und rührt von der Überstrahlung des Sonnenlichtes in unserem Auge her, das die Merkurscheibe kleiner erscheinen läßt, als sie wirklich ist.

Während solcher Durchgänge befindet sich Merkur uns so nahe wie möglich. Wenn irgend etwas Auffälliges etwa auf seiner uns dann zugekehrten Nachtseite oder in seiner Umgebung zu bemerken wäre, so bieten diese Durchgänge die günstigste Gelegenheit, es zu entdecken. Man glaubte auch beim letzten Durchgang, 1907, Andeutungen eines helleren Fleckens und vielleicht auch eines sehr zarten Schleierringes bemerkt zu haben, aber man mußte diese Wahrnehmungen doch immer wieder in das Gebiet optischer Täuschungen und Kontrastwirkungen verweisen, die an diesen letzten Grenzen unseres Sehvermögens, an die wir uns bei der Erforschung der Geheimnisse der Planetenwelten so oft begeben müssen, leider eine so große Rolle spielen.

Nehmen wir alles zusammen, so müssen wir gestehen, daß wir über die physischen Zustände der Oberfläche des Merkur noch fast gar nichts wissen. Wir dürfen nur sagen, daß er[27] keine erhebliche Atmosphäre und auch sonst eine gewisse Ähnlichkeit mit unserm Monde zu haben scheint. Wir dürfen mit einiger Wahrscheinlichkeit den Merkur als einen Mond der Sonne charakterisieren.

Ehe wir den Merkur verlassen und zu seinem nächsten jenseitigen Nachbarplaneten, der Venus, übergehen, müssen wir uns noch einmal der Sonne weiter nähern, um zu erforschen, ob nicht hier noch etwas existiert, das sich in den allzu mächtigen Strahlen des Tagesgestirns unserer direkten Beobachtung entzieht. Ein intramerkurieller Planet? Wäre er noch kleiner und der Sonne noch wesentlich näher als Merkur, so könnte ihn uns in der Tat nur ein besonders günstiger Zufall verraten.

Ein sehr genau zu beobachtender Umstand machte es mit fortschreitender Untersuchung immer unzweifelhafter, daß zwischen Sonne und Merkur sich eine merkliche Masse befinden müsse, die die Bewegung dieses Planeten um die Sonne deutlich beeinflußte. Wie die Planeten durch die Anziehungskraft der Sonne ihren Umlauf um das allgemeine Zentrum des Systems vollenden, so wirken auch alle Planeten gegenseitig anziehend aufeinander, da ja nach dem Newtonschen Gesetze jede Masse jede andere anzieht. Dadurch entstehen gewisse »Störungen«, sehr mit Unrecht so genannt, weil diese besonderen Bewegungen nicht weniger gesetzmäßig stattfinden müssen wie die großen Umläufe. Diese Störungen drücken sich hauptsächlich in einer fortschreitenden Veränderung der Richtung aus, in der die Planeten ihre größte Sonnennähe erreichen, in der sogenannten säkularen Bewegung der Länge des Perihels. Diese Bewegung beträgt für Merkur im Jahre etwa 56 Bogensekunden oder, nach den bewundernswürdig genauen Untersuchungen des kürzlich verstorbenen Amerikaners Newcomb, der alle Bewegungsverhältnisse des Planetensystems neuerdings aus allen vorhandenen Beobachtungen neu bestimmt hat, genau 55,987′′. Dieser Wert ist sicher nicht um eine Zehntelsekunde falsch, so erstaunlich genau sind heute unsere Untersuchungsmethoden. Eine Berechnung aber, welche die Größe dieser säkularen Bewegung nach Maßgabe des Newtonschen Gesetzes und der uns bekannten Massen der Planeten theoretisch bestimmte, ergab einen um etwa 0,4 Sekunden verschiedenen Wert, als er nach den Beobachtungen der Wirklichkeit entsprach. Es mußte also noch eine andere uns noch unbekannte Masse auf Merkur wirken, die sein Perihel[28] im Jahrhundert um etwa 40′′ verschob. Ähnliche, wenn auch geringere Abweichungen zeigten sich auch zwischen Theorie und Beobachtung bei Venus, Erde und Mars. Ein oder mehrere kleine Planeten, die die Sonne in noch größerer Nähe wie Merkur umkreisten, hätten die Abweichung möglicherweise erklären können.

Leverrier, der theoretische Entdecker des Neptun, hatte bereits in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts diese Frage aufgeworfen und sogar die Bahn eines solchen Planeten aus jenen »Störungen« berechnet, den er Vulkan taufte. Ihn, wenn er überhaupt existierte, jemals zu sehen, war nur in zwei Fällen möglich, entweder, wenn er etwa einmal, wie Merkur und Venus, vor der Sonne vorbeiging, so daß er auf ihr als kleiner schwarzer Fleck bemerkt würde, der sich weit schneller als ein gewöhnlicher Sonnenfleck über die leuchtende Scheibe bewegte, oder wenn bei einer totalen Sonnenfinsternis die Umgebung der Sonne genügend verdunkelt war, um ein entsprechend kleines Sternchen noch am Himmel erkennen zu lassen. In beiden Richtungen ist ein halbes Jahrhundert hindurch nach jenem problematischen Planeten geforscht worden. Man wollte auch wirklich solche Vorübergänge wahrgenommen haben, aber die wenigen Beobachtungen konnten nicht genügend verbürgt werden. In den letzten Jahrzehnten ist nichts dergleichen gesehen worden, obgleich die Sonne fortwährend auf das eifrigste, auch besonders auf photographischem Wege, durchforscht wird. Ebenso hat man bei totalen Sonnenfinsternissen die Suche nach intramerkuriellen Planeten stets als einen besonderen Programmpunkt mit dafür eigens konstruierten photographischen Apparaten betrieben, aber alles vergebens. Die Abweichung der Merkurbewegung von der Newtonschen Theorie schien unaufgeklärt bleiben zu sollen.

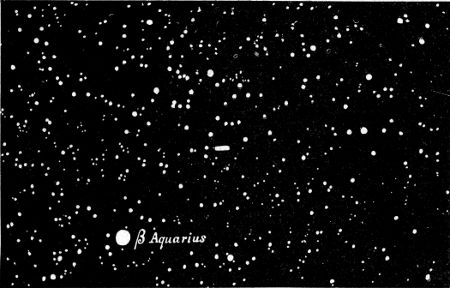

Da fügte es sich erst vor wenigen Jahren, daß die Lösung dieses Rätsels noch ein anderes zugleich lösen sollte, das des Tierkreis- oder Zodiakallichtes (Abb. 9). Dieser geheimnisvolle Schein ist in Deutschland nur selten deutlich zu unterscheiden, während er in den Tropen allnächtlich oft deutlicher als die Milchstraße seine dort fast senkrecht aufsteigende Pyramide leuchten läßt. Die Achse dieser Pyramide liegt stets in der Ekliptik, also im Tierkreise, daher sein Name. Da dieser Kreis um die Zeit der Frühlingsnachtgleiche abends in mittleren Breiten am meisten zum Horizont aufgerichtet ist, so erhebt sich bei uns um diese Zeit die mattleuchtende Pyramide am[29] meisten über den Dunst des Horizontes. Im Herbst ist morgens das gleiche der Fall, wo dann der Schein am Morgenhimmel der Sonne vorausgeht. Unter den Tropen, wo die Sonne und alle Gestirne nahezu senkrecht aufsteigen, sind die Bedingungen der Sichtbarkeit jenes Lichtes beständig vorhanden, und ganz besonders schön entfaltet es sich dort über dem reinen Horizonte des nächtlichen Meeres. Dort nimmt man dann auch häufiger den sogenannten Gegenschein wahr, der als eine matte, verschwommen scheibenförmige Erhellung des Himmels an dem Orte auftritt, der dem der Sonne unter dem Horizonte genau gegenüberliegt. Liebhaber der Sternkunde können sich an der Erforschung dieses merkwürdigen Phänomens dadurch wertvoll beteiligen, daß sie die Lage der Spitze der Lichtpyramide unter den Sternen notieren und die Breite ihres unteren Teiles, soweit man ihn gegen den Horizont hin noch verfolgen kann. Auch die Stärke seines Lichtes, verglichen mit dem der Milchstraße, gibt wertvolle Anhaltspunkte, da man vermutet, daß das Licht in gewissen Jahren stärker und zu andern Zeiten wieder schwächer auftritt. Gelingt es den Gegenschein zu bemerken, so muß seine Lage natürlich auch festgelegt werden. Sehr wertvolle Beobachtungen hat vor kurzem Newcomb auf einer schweizerischen Erholungsreise gemacht, indem er auf dem Brienzer Rothorn im Hochsommer um Mitternacht den nördlichen Himmel ganz deutlich vom Zodiakallicht aufgehellt[30] sah. Um diese Zeit zieht die Ekliptik, in der sich der Schein mit der Sonne als Mittelpunkt hinerstreckt, unter dem Horizonte mit ihm nahezu parallel hin. Hat der Schein eine gewisse Breite, so muß er sich noch über den Horizont erheben, und man kann also dadurch seine größte Breite bestimmen. Dies ist natürlich nur in geographischen Breiten möglich, wo um diese Sommerszeit keine »hellen Nächte« mehr eintreten, die Sonne also um Mitternacht mehr als 18 Grad unter dem Horizonte bleibt. Newcombs Beobachtungen im Juli 1905 ergaben die Breite des Tierkreislichtkörpers zu beiden Seiten der Sonne zu mindestens 35 Grad.

Namentlich photometrische Untersuchungen von Seeliger ergaben, daß der Körper des Tierkreislichts aus einer Unmenge kleiner, meteorartiger Partikelchen bestehen müsse, die die Sonne linsenförmig umgeben und sich bis noch etwas jenseits der Erdbahn erstrecken. Diese Partikelchen der Staubwolke, die wohl noch ein Rest der Urmaterie sind, aus der sich das ganze System verdichtet hat, reflektieren das Sonnenlicht und bringen dadurch den Pyramidenschein wie auch den Gegenschein hervor. Dieser rührt von den jenseits der Erdbahn noch vorhandenen Teilchen her, die eine Rechnung Moultons in eine Entfernung von 1 490 000 km setzt, etwa das Vierfache der Mondentfernung. Unser Trabant bewegt sich also noch innerhalb dieser Staubwolke, von der vielleicht, als diese noch wesentlich dichter war, die Projektile ausgingen, durch die, nach einer gewissen Ansicht, die Mondkrater in die damals noch dünnere Mondkruste geschlagen wurden.

In dieser linsenförmigen Umhüllung der Sonne befindet sich eine gewisse Masse vereint, die, so fragte sich Seeliger, vielleicht durch ihre Anziehung imstande war, das Rätsel der Abweichung der Perihelbewegung des Merkur zu lösen, und siehe da, die Rechnung ergab unter der Voraussetzung, daß die über diesen ungeheuern Raum verstreute Masse nur den zehnten Teil derjenigen der Erde ausmachte, wodurch dann jedes Kubikkilometer dieser Linse nur so viel wiegen würde wie ein Würfel aus Wasser von einem drittel Meter Seitenlänge, daß nicht nur die Bewegung des Merkur, sondern auch die der Venus, der Erde und des Mars, die ja auch noch kleine Abweichungen zeigten, genau dem Newtonschen Gesetze folgen. Diese überraschende Mitteilung, die als ein neuer Triumph des Newtonschen Gesetzes angesehen werden muß, machte der obengenannte Gelehrte zuerst 1906 der in Jena damals versammelten internationalen[31] astronomischen Gesellschaft. Es sind dadurch zwei empfindliche Lücken in unserer Kenntnis des Planetensystems gleichzeitig ausgefüllt.

Nun erst können wir den ersten Schritt jenseits der Merkurbahn tun und gelangen zum schönen Abendstern, der Venus. Er heißt Abend- oder Morgenstern, weil man ihn nur zu diesen Zeiten am Himmel glänzen sieht, niemals zur eigentlichen Nacht. Der Planet kann sich zwar mehr als Merkur von der Sonne entfernen, doch niemals weiter als etwa 47 Grad. Die Bahn der Venus liegt eben innerhalb der Erde, sie kann also niemals eine Stellung einnehmen, in der die Erde zwischen Venus und Sonne kommt, also an unserm mitternächtlichen Himmel stehen würde. Wohl aber tritt Venus zwischen Erde und Sonne, zuweilen auch derartig genau, daß ein »Venusdurchgang« stattfindet.

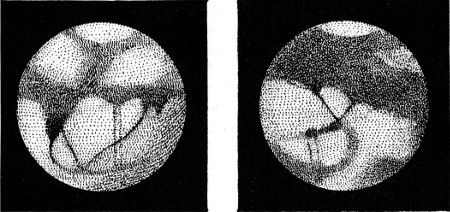

Venus zeigt denselben Phasenwechsel wie Merkur. Da ihre Entfernung von uns aber zwischen 1 – 0,72 = 0,28 und 1 + 0,72 = 1,72 schwanken kann (genaue Entfernung 0,7233), so ändert sich die Größe ihrer Sichelgestalt auch entsprechend mehr. Oben (Abb. 10) haben wir ihre relative Größe in ihren extremen Lagen abgebildet. Die zweite Figur stellt ihre Phasenform dar, wenn sie für uns in ihrem größten Glanze strahlt. Dies findet etwa 5 bis 6 Wochen vor und nach der unteren Konjunktion statt, wenn einerseits die Phase schon oder noch groß genug ist, die Entfernung des Planeten von uns dagegen ein gewisses Maß nicht überschreitet, um dem Durchmesser von Horn zu Horn eine bestimmte[32] Größe zu erhalten, kurz, wenn die leuchtende Fläche der Venussichel ein Maximum ist. Um diese Zeit ist Venus bei weitem der hellste Stern am Himmel. Sie übertrifft noch wesentlich die des Sirius, der der hellste unter den Fixsternen ist. Sie wirft trotz der allgemeinen Dämmerung, in der sie stets nur sichtbar ist, einen deutlichen Schatten, und man kann sie, wenn man ihren Ort ungefähr vorher kennt, in dieser Zeit ihrer größten Helligkeit selbst am hellen Tage mit dem bloßen Auge erkennen. Einzelne, mit besonders gutem Auge begabte Personen haben Venus unter sehr günstigem Himmel bis zu einer Entfernung von nur 5° von der Sonne verfolgen können.

Die Bahn der Venus ist von allen übrigen Planetenbahnen dem Kreise am ähnlichsten, fachmännisch ausgedrückt, am wenigsten exzentrisch; 0,00682 ist der vorhin definierte Wert für ihre Exzentrizität. Ihre Bahn ist um 3° 23,6′ gegen die der Erde geneigt. Sie vollendet ihren Umlauf um die Sonne in 224,701 Tagen, woraus sich in Verbindung mit der Erdbewegung ihre synodische Umlaufszeit, d. h. der Zwischenraum zwischen zwei Konjunktionen, zu 583½ Tagen ergibt. Ist also Venus zu einer gewissen Zeit als Abendstern in ihrem größten Glanze gewesen, so ereignet sich dies erst nach einem Jahr und etwa sieben Monaten das nächstemal wieder.

Die neuesten mikrometrischen Vermessungen ergaben den Durchmesser der Venus in der Entfernung 1 gleich 17,14′′, woraus der wahre Durchmesser zu 12 400 km folgt. Da diese Bestimmung immerhin auf etwa 400 km auf oder ab unsicher bleibt, so ergibt sich der uns gegen die Sonne hin nächste Planet fast als ebenso groß wie die Erde. Ihre Masse aber erweist sich deutlich als etwas geringer, gleich 0,81, so daß also auch der Stoff, aus dem diese Welt geformt ist, um etwa ebensoviel weniger dicht sein muß als die Erdmasse. Die Materie ist dort etwas lockerer verteilt.

Die rückstrahlende Kraft der Venus, ihre Albedo, ist sehr groß gegenüber der des Merkur; sie ist gleich 0,76, das heißt, nur der vierte Teil des ihr zugestrahlten Sonnenlichtes wird von ihrer Oberfläche verschluckt. Dies läßt vermuten, daß der Planet mit einer dichten Wolkendecke umhüllt ist, die nur wenig Sonnenlicht auf ihre eigentliche Oberfläche gelangen läßt, sondern es großenteils wieder in den Weltraum zurückwirft.

Schon dieser Umstand läßt uns wenig Hoffnung, von[33] ihrer eigentlichen Oberfläche viel zu sehen, da außerdem für Venus dieselben ungünstigen Lageverhältnisse uns und der Sonne gegenüber vorliegen, wie für Merkur. Wenn Venus uns ihre volle Scheibe zuwendet, ist sie ja noch weiter von uns entfernt wie jener. So müssen wir gestehen, daß wir von der Welt dieses populärsten aller Sterne doch fast gar nichts Sicheres wissen.

Es ist jedoch nicht zu bezweifeln, daß Venus eine ziemlich hohe, der unsrigen wahrscheinlich recht ähnliche Atmosphäre besitzt. Man kann dies zunächst daran erkennen, daß in ihren schmalen Phasen die Hörner weit über die Hälfte der Scheibe übergreifen, wie es auch unsere Abbildung Seite 31 zeigt. Dies kann nur daher rühren, daß, wie bei der Erde, die Dämmerung beträchtlich über den direkt beleuchteten Teil der Oberfläche in das Nachtgebiet hinübergreift. Derselben Ursache ist die Wahrnehmung zuzuschreiben, daß man bei einem Vorübergange der Venus vor der Sonne die ganze Planetenscheibe längst sich vom hellen Himmel abheben sieht, ehe sie völlig vor die Sonne getreten ist. Man hat aus betreffenden Beobachtungen die Höhe der Venusatmosphäre auf etwa 88 km geschätzt, was ungefähr der der Erde gleichkommt. Auch die spektroskopischen Beobachtungen lassen eine der unsrigen ähnliche Lufthülle dort vermuten.

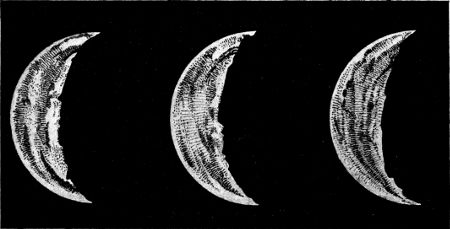

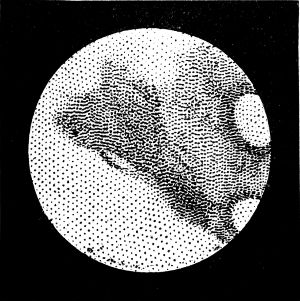

Wie beim Merkur haben schon früh Beobachter Flecke auf dem Planeten wahrgenommen, doch immer nur mit äußerster Anstrengung und unter ungewöhnlich günstigen Verhältnissen. Wir bringen hier eine Abbildung (Abb. 11), die in jüngerer[34] Zeit Tachini in Rom von einer Phase der Venus angefertigt hat. Wie bei allen derartigen Darstellungen, sind die Einzelheiten wesentlich deutlicher wiedergegeben, als sie im Fernrohr erscheinen, weil man sonst überhaupt nichts mehr auf der Reproduktion sehen würde. Ganz ebenso wie beim Merkur hatte Schiaparelli durch eine kritische Vergleichung aller vertrauenswürdigen Zeichnungen der Venus nachweisen können, daß diese Flecke während einer Beobachtungsperiode ihre Lage nicht veränderten. Also auch Venus sollte der Sonne immer dieselbe Seite zukehren, ihr Tag also gleich ihrem Jahre 224 unserer Tage lang sein. Auch hierüber hat sich unter den Beobachtern ein lebhafter Meinungsaustausch entwickelt. Dabei zeigte dann Villiger, daß eine völlig weiße Kugel, in die gleichen Beobachtungsverhältnisse gebracht wie Venus, auch ähnliche Flecke im Fernrohr aufwies. Die Frage der Rotationszeit der Venus, das heißt ihres etwaigen Umlaufs um eine Achse, wodurch auf ihrer Oberfläche ein Wechsel von Tag und Nacht entstehen würde, wie bei uns, wurde dadurch aufs neue zur Diskussion gestellt und ist bis heute unentschieden geblieben.

Venus stellte die Beobachter aber noch vor andere Rätsel. Zu gewissen Zeiten erkannte man bei schmaler Sichelgestalt auch den unbeleuchteten Teil, also die Nachtseite der Venus, in einem matt blaugrünen Lichte, wie phosphoreszierend. Die Erscheinung hat dann eine frappante Ähnlichkeit mit dem Lichtschimmer, den man auch oft an unserm Monde wahrnimmt, wenn sein direkt beleuchteter Teil noch als schmale Sichel auftritt. Wir wissen, daß diese Beleuchtung von der Erde herrührt, die um die Neumondszeit auf seine Oberfläche als »Vollerde« herabscheint. Für die Venus gilt aber eine ähnliche Erklärung nicht. Unsere Erde erscheint zwar für sie um diese Zeit als besonders hellstrahlender Stern am Nachthimmel, aber es läßt sich leicht berechnen, daß ihr Licht bei weitem nicht ausreicht, einen so hellen Widerschein zu erklären. Sie hat auch keinen Mond, der sie derart beleuchten könnte. Man hat vermutet, daß der Schein von Polarlichtern herrührt, die dort zu bestimmten Zeiten besonders stark ausgebildet wären. Da die Ursache dieser »elektrisch-magnetischen Gewitter«, als welche man die Polarlichter charakterisiert, zweifellos in Einwirkungen der Sonne zu suchen ist, so könnten, ja müssen diese auf der ihr näheren Venus in der Tat kräftiger auftreten als bei uns. Nun zeigt es sich, daß bei[35] uns die Polarlichter in den Zeiten am häufigsten und intensivsten austreten, in denen auf der Sonne die meisten Flecken vorhanden sind, was durchschnittlich alle 11 Jahre stattfindet. (Vergleiche hierüber auch das Kosmosbändchen »Sonne und Sterne«.) Ist das phosphoreszierende Licht der Venus derselben Ursache zuzuschreiben, so muß es um dieselbe Zeit wie bei uns aufleuchten, und dies scheint sich wirklich zu bestätigen. Aber auch hierüber sind die Akten nicht geschlossen. Jedenfalls aber erscheint das geheimnisvolle Licht oft außerordentlich deutlich, während zu andern Zeiten keine Spur von ihm zu bemerken ist. Es ist z. B. charakteristisch, daß Winnecke, einer der besten Beobachter seiner Zeit, lange vergeblich danach suchte, während er es dann sehr deutlich im September 1871 sah, zu einer Zeit, als auch auf der Erde besonders starke Nordlichter auftraten. Ich selbst habe es hier auf Capri mit meinem Zeißschen Vierzöller im Frühjahr 1908 wiederholt unzweifelhaft gesehen, als gleichfalls die Tätigkeit der Sonne noch bedeutend war. Da dieser Schein in solchen Zeiten auch in kleineren Instrumenten wahrzunehmen ist, so mögen Freunde der Sternkunde ihm bei betreffender Gelegenheit ihre Aufmerksamkeit schenken.

Auch in bezug auf die problematischen Flecke können unter Umständen wertvolle Beobachtungen mit geringeren optischen Mitteln gelingen. So glaubt namentlich Schiaparelli auf der Südseite der Venus, in der äußersten Ecke des oberen (im umkehrenden Fernrohr gesehenen) Horns der schmalen Sichel, wo also der Südpol des Planeten liegen würde, helle Flecke so deutlich gesehen zu haben, daß es sich dabei nicht mehr um optische Täuschungen handeln könne. Es wäre ja immerhin möglich, daß der meist von Wolken gänzlich verhüllte Planet in Zeiten besonderer Aufheiterung seiner Atmosphäre einmal deutlichere Einzelheiten seiner eigentlichen Oberfläche für uns aufdecken könnte.

Mit diesem mysteriösen Lichte der Nachtseite der Venus sind wir noch nicht am Ende der Rätsel, die uns der so nahe Planet aufgegeben hat. Von der Mitte des siebzehnten bis zu der des folgenden Jahrhunderts behauptete eine Anzahl geübter Beobachter neben der Venussichel eine kleinere von derselben Gestalt gesehen zu haben, die die andere helleuchtend begleitete, also einen verhältnismäßig großen Mond. Später hat man nie wieder etwas davon gesehen. Es ist sehr wohl möglich, daß die damals noch recht unvollkommenen Fernrohre[36] falsche Spiegelbilder erzeugten, die nur bei einem so hellen Objekt wie die Venus auffällig wurden. Nach Erfahrungen jedoch, die man erst in den letzten Jahren an gewissen neuentdeckten Monden in unserm System gemacht hat, wäre es nicht ganz ausgeschlossen, daß Venus nur vorübergehend einen Körper als Mond an sich gefesselt hätte, der durch dieselben »störenden« Einflüsse, die ihn in ihre Nähe brachten, wieder von ihr entfernt wurde. Es könnten in der Nähe der Sonne ziemlich große Massen umherschwirren, die sich in den Sonnenstrahlen beständig verbergen, um nur unter besonders günstigen Umständen auffällig zu werden. Ich erwähne dies hier nur als eine Möglichkeit, die jedoch eine geringe Wahrscheinlichkeit hat.

Nehmen wir auch hier wieder zusammen, was wir von den physischen Verhältnissen dieser uns nächsten Welt diesseits der Sonne wissen, so ist es, ebenso wie bei Merkur, herzlich wenig. Wir wissen nur sicher, daß der an Größe der Erde ebenbürtige Planet eine Atmosphäre hat wie sie, die auf ihrer Nachtseite zuweilen von einem geheimnisvollen Scheine, vielleicht Polarlichtern, erhellt wird. Ob dort in dem 225 unserer Tage langen Jahre die Tage wechseln, wie bei uns, hat nicht festgestellt werden können.

Es bleibt uns nur noch übrig, ein kurzes Wort von den Venusdurchgängen zu sagen, deren Bedeutung bereits in dem mehrfach erwähnten Kosmosbändchen »Sonne und Sterne« eingehender behandelt worden ist. Diese Vorübergänge der Venus vor der Sonnenscheibe sind viel seltener als die des Merkur. Sie ereignen sich in einem Zyklus, mit Zwischenräumen von 105½, 8, 121½ und 8 Jahren, so daß also die Jahre 1761 und 1769, dann wieder 1874 und 1882 Venusdurchgänge hatten, und die nächsten beiden erst in den Jahren 2004 und 2012 stattfinden. Wir erleben also solch ein Ereignis nicht mehr. Ich selbst habe den Durchgang von 1882 auf der Genfer Sternwarte durch Wolkenlücken zum Teil sehen können. Ernstliche Beobachtungen gestattete das neidische Wetter nicht. Damals, ebenso wie 1874, waren von allen zivilisierten Nationen viele Expeditionen in die entlegensten Teile der Erde gesandt worden, um das Phänomen mit denkbar größter Genauigkeit zu verfolgen und festzustellen, welchen Weg die Venus über die Sonnenscheibe nahm. Durch die perspektivische Verschiebung, die dieser Weg durch den verschiedenen Standpunkt der Beobachter auf der Erde[37] erfuhr, war dann die Entfernung der Venus von uns in Teilen des Erddurchmessers zu ermitteln, und jene wieder ergab die Größe jener astronomischen Einheit der Sonnenentfernung in irdischem Maß. Bis vor kurzem waren die Venusdurchgänge noch das sicherste Mittel zu dieser Ausmessung des astronomischen Grundmaßes. Heute hat man in dem neuentdeckten kleinen Planeten Eros ein viel besseres Mittel zu dieser Bestimmung gefunden.

Entfernen wir uns auf unserer Wanderung durch das Planetensystem nun abermals weiter von der Sonne, so stoßen wir auf unsern eigenen Wohnsitz, die Erde, die wir hier als einen Himmelskörper, als einen andern Planeten auffassen, den wir von einem Standpunkte draußen im Weltgebäude zu erforschen suchen. Es werden sich dann bei der Fortsetzung unserer Forschungsreise für die Betrachtung anderer Himmelskörper wertvolle Parallelstellen oder Unterschiede ergeben.

Als gedachten Beobachtungsort im Weltgebäude wollen wir die Venus wählen, den günstigsten Punkt, den wir zu diesem Zwecke einnehmen können. Die Erde ist für sie der nächste Planet jenseits ihrer Sonnenbahn, so daß man uns von dort her während der ganzen, langen Venusnacht, soweit die dichte Wolkendecke es gestattet, beobachten kann. Unser Planet wendet ihr dabei seine vollbeleuchtete Tagesseite zu; er kann in Opposition zur Sonne treten, ihr genau gegenüber am Himmel stehen, um Mitternacht, wenn die Sonne tief unter dem Horizonte dahinzieht.

Solche Oppositionen der Erde für die Venusastronomen finden natürlich zu derselben Zeit statt, wenn Venus für uns in oberer Konjunktion steht, das heißt, wenn Erde, Venus und Sonne sich in einer Reihe befinden und die Venus in der Mitte zwischen ihnen. Die synodische Umlaufszeit der Venus für die Erde ist dieselbe wie die der Erde für die Venus; also jedesmal nach durchschnittlich 583½ Tagen (siehe S. 32) haben die Venusastronomen die günstige Gelegenheit, in die Geheimnisse unserer Welt einzudringen, während für uns sich um diese selbe Zeit die Venus umgekehrt in den Strahlen der Sonne verbirgt.

Durch Verfolgung der Bewegungen der leuchtenden Erdscheibe unter den festen Sternen ermittelt man dann leicht die wirkliche Umlaufszeit dieses schönen Sternes um die Sonne, unsere Jahreslänge. Man findet sie gleich 365,2564[38] Teilen der Einheit, die wir unsern Tag nennen, und die wir noch besonders zu definieren haben werden. Die Bahn des Erdsternes würden wir etwas exzentrischer, von der Kreisform abweichender, finden, als die der Venus ist. Ihre Exzentrizität ist gleich 0,0168. In dieser Bahn bewegt sich die Erde mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 27,8 km in der Sekunde um die Sonne, und zwar etwas schneller, wenn sie der Sonne näher steht. Ihre größte Nähe zur Sonne, ihr Periheldurchgang, findet in der gegenwärtigen Zeitepoche jedesmal am 1. Januar statt. Wir wissen aber schon, daß diese Richtung der kürzesten Entfernung selbst sich langsam immer in derselben Weise verschiebt. Diese Verschiebung (Säkularbewegung des Perihels) beträgt im Jahre 61,9 Bogensekunden (′′) und bewirkt, daß in etwa 10 500 Jahren die Richtung, in der uns die Sonne am nächsten steht, in unsern Juli fällt. Dadurch ändert sich, wie wir gleich noch besser erkennen werden, die Länge der Jahreszeiten zwischen den beiden Erdhalbkugeln, und man hat daraus die Ursache jenes geheimnisvollen Klimawechsels der Eiszeiten abzuleiten versucht.

Die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne würde ein außerirdischer Astronom genau so ermitteln, wie wir es tun, indem wir die Parallaxe der Sonne ausmessen, das heißt den Winkel, unter dem die Erdscheibe, vom Mittelpunkte der Sonne aus gesehen, erscheinen würde. Er beträgt 17,60′′. In ein auf der Erde gebräuchliches Maß übersetzt, ergibt sich die Entfernung der Erde von der Sonne daraus gleich 149 500 000 km.

Betrachten wir die Scheibe des Erdsterns etwas genauer, so finden wir zunächst, daß sie vollkommen rund zu sein scheint, soweit sie nicht als Phase nur teilweise beleuchtet ist. In Wirklichkeit wissen wir, daß die Erde an den Polen etwas abgeplattet ist, so daß ihr Durchmesser von Pol zu Pol um ein Zweihundertneunundneunzigstel kleiner ist als der Weg von einem Punkt des Äquators zu einem andern durch den Erdmittelpunkt. Aber unsere Meßwerkzeuge würden dies von der Venus aus nicht nachzuweisen vermögen. Wir schließen daraus, daß auch diese ebenso abgeplattet sein kann, ohne daß wir es derzeit zu finden vermögen.

Das Licht des Erdsterns, seine Albedo, würden wir weniger hell finden als das der Venus, aber heller als das des Merkur. Interessante Untersuchungen, die deswegen neuerdings[39] auf Mt. Wilson über die reflektierende Kraft der Wolken angestellt wurden, ergaben in Verbindung mit der durchschnittlichen Bedeckung der Erdoberfläche durch Wolken die Albedo der Erde gleich 0,37, also beinahe dreimal größer als die des Merkur und des Mondes, aber nur halb so groß wie die der Venus. Vielleicht würde man das Gesamtlicht der Erde innerhalb einer Periode, die gerade ihrem Umlauf um die Sonne entspricht, etwas veränderlich finden und sehr bald erkennen, daß der Grund davon eine wechselnde Bedeckung der wahrgenommenen festen Flecke auf ihrer Oberfläche durch kommende und gehende, sich schnell an Ausdehnung und lichtreflektierender Kraft verändernde, weiße Flecke ist. Wenn auf dem Planeten, von dem aus wir dies beobachten, etwas Ähnliches auftritt, so werden wir diese weißen Flecke für Wolken oder vorübergehende Schneebedeckung, die festen für Kontinente, Meere oder bleibende Eisflächen erklären.

Unsere Aufmerksamkeit zunächst diesen festen Flecken zuwendend, machen wir die Wahrnehmung, daß sie in völlig regelmäßiger Weise auf der leuchtenden Erdscheibe hinziehen, am schnellsten, wenn sie gerade über die Mitte der Scheibe wandern, langsamer und sich in ihrer Form in bestimmter Weise verkürzend, wenn sie gegen den Rand hin rücken. Wir schließen daraus, daß die Erde eine Kugel ist, die sich in unveränderlicher Weise um ihre Achse dreht. Wir können auch sofort deutlich unterscheiden, daß dies in einer Weise geschieht, die uns verrät, daß die Erdachse nicht senkrecht auf der Ebene steht, in der sich unser Planet um die Sonne bewegt, und also die Ebene der am schnellsten sich bewegenden Flecke der Erdoberfläche, die Ebene ihres Äquators, einen bestimmten Winkel mit der Ebene der Erdbahn macht. Wir nennen diesen Winkel die Schiefe der Ekliptik. Sie beträgt gegenwärtig 23° 27′ 8′′ und ist, im Laufe der Jahrhunderte nur sehr wenig um einen Mittelwert schwankend, veränderlich.

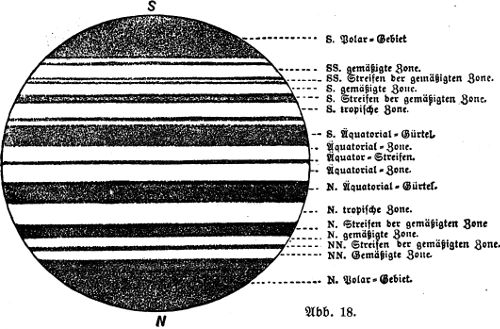

Dieser Winkel bedingt bekanntlich die Jahreszeiten, und ein ähnlicher Winkel muß auch auf andern Planeten die entsprechende Wirkung haben, wenn wir ihn dort beobachten, weshalb diese Verhältnisse uns hier besonders interessieren.