Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1926 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.

Der Übersichtlichkeit halber wurden die Fußnoten an das Ende der jeweiligen Kapitel verschoben.

Friedrich von Lucanus

Im Zauber des Tierlebens

Dieses Buch

wurde als vierter Band der

siebenten Jahresreihe für die Mitglieder

des Volksverbandes der Bücherfreunde

hergestellt und wird nur an diese abgegeben.

Den Einband entwarf August Becker.

Das echte Ziegenleder wurde von der

Lederfabrik Carl Simon Söhne G. m. b. H.

in Kirn an der Nahe

geliefert

Nachdruck verboten

Copyright 1926 by Volksverband der Bücherfreunde

Wegweiser-Verlag G. m. b. H., Berlin

von

Friedrich von Lucanus

*

Mit einem Bildnis

des Verfassers und 32 Abbildungen

*

Volksverband der Bücherfreunde

Wegweiser-Verlag G. m. b. H.

Berlin 1926

[S. 5]

|

Tiere der Vorwelt

|

|

| Zeitalter der Erdgeschichte, ihre Tierwelt. Morgenrötetier. Brückenechse. Lanzettfisch. Saurier der Sekundärzeit. Das Mammut und andere Altelefanten. Der Urvogel Archäopteryx. Die Tierwelt des Tertiär. Entstehung des Pferdes. Die Eiszeit. Riesenhirsch. Moschusochse. Abstammung des Haushundes. Riesenalk und Dronte. Stammesgeschichte des Menschen, Neandertalrasse, Pithecanthropus, Rhodesiamensch, Australopithecus. | |

|

Fortpflanzung und Liebesleben

|

|

| Einzeller. Fortpflanzung durch Teilung und Knospung. Vielzeller. Haeckels Biogenetisches Grundgesetz. Blastula und Gastrulation. Schwämme, Hohltiere und Strahlentiere. Fortpflanzung der Würmer. Trichine, Bandwurm. Naturgesetze der Fruchtbarkeit. Liebesleben der Schnecken. Fortpflanzung und Liebesleben der Insekten. Parthenogenesis. Bienen, Ameisen, Ibisfliege, Gallwespe, Schlupfwespen. Polyembryonie. Eineiige und zweieiige Zwillinge. Fortpflanzung, Brutpflege und Liebesleben der Fische, Amphibien und Reptilien. Der künstliche Brutofen der Wallnister oder Großfußhühner. Perverses Liebesleben der Laufhühnchen. Winterbrut des Kreuzschnabels. Herbstbrunft des Rothirsches. Rauschzeit des Schwarzwildes im Winter. Fortpflanzung des Rehes und der Fledermäuse. Eierlegende Säugetiere. Beuteltiere. Der Dingo, ein Wildhund Australiens. | |

|

Biotechnik

|

|

| Die Schwimmblase des Fisches und ihre Bedeutung. Darmatmung. Hauptsinnesorgane der Fische. Ohr der Fische, seine [S. 6]Bedeutung als Gleichgewichtssinn und Geschwindigkeitsmesser. Das Schwimmen der Fische, Säugetiere und Vögel. Schwimmen der Quallen. Nesselorgane der Quallen als Dynamitbomben. Kletterbewegungen der Affen. Der Affenschwanz als Klammerorgan. Das Fliegen der Lurche, Kriechtiere, Fische, Säugetiere, Insekten und Vögel. Die Technik des Fliegens. Fluggeschwindigkeit und Flugdauer der Vögel. Stimme und Gesang der Vögel. Instrumentallaute des Storches, der Spechte, der Bekassine und der Enten. Instrumentallaute der Fische. Stimme der Lurche. Instrumentallaute der Reptilien. Klapperschlange, Klappschildkröte, Wundergecko. Das Zirpen der Heuschrecken, Grillen und Zikaden. Totenuhr. Kraftleistungen der Insekten. Holzwespen zerstören Stahlmantelgeschosse. Schnellapparat der Schnellkäfer. Pfeilschwanzkrebse. Elektrische Tiere. Zitterwels, Zitteraal, Zitterrochen. Besondere Instrumente: Eckzähne des Walrosses, Stoßzähne des Elefanten, Horn des Nashorns. Schwertfisch, Sägefisch, Hammerfisch. Seihapparat des Walfischmauls und der Wasservögel. Der Vogelschnabel als technisches Werkzeug. Die Saugzunge der Honigsauger, die Pinselzunge der Loris, die Löffelzunge des Ararakakadus. | |

|

Wanderungen

|

|

| Wanderungen der Zugvögel: Entfernung der Winterherberge, Schnelligkeit des Wanderfluges, Zugstraßen und Zug in breiter Front. Entstehung und Ursachen des Zuges. Tag- und Nachtwanderer. Geselliger und einsamer Zug. Fluganordnungen auf dem Zuge. Zugrichtungen, Höhe des Zuges. Orientierung. Wanderungen des Tannenhähers und Steppenhuhnes. Wandertaube und Karolinasittich. Wanderungen des Bisons. Bison, Wisent und Auerochse. Maßnahmen zur Erhaltung des Wisents in Europa. Rentier und Moschusochse. Wanderungen der Lemminge, Eichhörnchen, Ratten und Mäuse. Wanderungen des Aals und Lachses. Wanderungen der Schollen, anderer Flachfische und der Heringe. Heringsberge. Heringsfischerei. Orientierung der Fische und Vögel auf den Wanderungen. Heuschreckenplagen. Raupen der Prozessionsspinner. | |

|

[S. 7]

In Nacht und Finsternis

|

|

| Maulwurf und Goldmull. Guacharo. Ziegenmelker, Eulen und Kiwi. Koboldmaki. Olm, Blindwühlen, Ringelechsen, Blindschlangen, Geckos. Tierleben der Tiefsee. Leuchtorgane der Tiefseetiere. Tiefseeexpeditionen. Leuchtkäfer. Leuchtorgane der Prachtfinken. Bedeutung buntfarbiger Schnabelränder junger Sperlingsvögel. Winterschlaf und Sommerschlaf der Amphibien, Reptilien und Fische. Winterschlaf der Säugetiere: Haselmaus, Gartenschläfer, Siebenschläfer, Murmeltier, Fledermäuse, Hamster, Ziesel. Abnormer Sommerschlaf des Siebenschläfers. Dachs und Bär. | |

|

Kunst und Handwerk im Leben der Tiere

|

|

| Kunstbauten des Bibers. Leben des Maulwurfs, sein Brunnenbau. Nest der Zwergmaus. Der Ringelschwanzphalanger. Nest- und Fallenbau des Eichhorns. Netze der Spinnen. Erdbau der Minierspinne. Fallgrube des Ameisenlöwen. Kunst der Pillendreher. Leichenbestattung der Totengräber. Bauten der Bienen, Wespen, Ameisen. Gartenbau, Pilzkulturen und Ackerbau der Ameisen. Burgen der Termiten. Vogelnester. Die Vögel als Erdarbeiter, Zimmerleute, Töpfer, Korbflechter, Weber, Pfahlbauer und Schneider. Webeameisen. Sammelkörbchen der Bienen. Stachelkleid des Igels. Nestbau der Fische. Beruhen die Kunstbauten der Tiere auf Intelligenz? Bedeutung der angeborenen Triebe. Das Fliegen und Schwimmen der Vögel, die Art ihres Nahrungserwerbs und Nestbaues. Die Kunstbauten des Bibers als Triebhandlungen. Affekte, Verwertung von Erfahrungen. Assoziation. Artliche und individuelle Unterschiede in der geistigen Begabung. Gehirn der Vögel. Intelligenz der Menschenaffen. Anthropoidenstation auf Teneriffa. Gebrauch von Werkzeugen durch Affen. Gedächtnis des Schimpansen und anderer Tiere. Begriff des Zeitunterschieds und das Ichbewußtsein beim Tier. Soziales Leben des Schimpansen. Geselligkeitstrieb. Verteidigung bedrängter Artgenossen. Kunst- und Schönheitssinn der Tiere. | |

|

[S. 8]

Schutzfarben und Nutztrachten

|

|

| Mimikry. Stabheuschrecke. Wandelndes Blatt. Mimikry der Schmetterlinge, der Teufelsblume und Gottesanbeterin. Der Fetzenfisch. Schutzfärbung des Laubfrosches, der Wüstenspringmaus, des Schneehuhnes und anderer Tiere. Bodenfarbiges Gefieder der Erdbrüter. Sommerkleid der Erpel. Schutzfarbe der Fische. Farbenveränderung der Fische, des Laubfrosches und einiger Reptilien. Das Stachelkleid des Molochs, Riesengürtelschweifs und der Krötenechse. Blutspritzen der Krötenechse. Warnfarbe giftiger Tiere. Somalyse. Entstehung der Schutzfarben. Darwinismus. Entwicklungslehre und Religion. Unsterblichkeit. Neue Forschungen über die Entstehung der Färbung der Tiere. Wert der Schutzfarbe. Mimikry des Kuckuckseies. | |

|

Verstellungskünste

|

|

| Vorgetäuschte Flügellahmheit der Vögel. Schutz- und Schreckstellungen. Giftige Fische. Tarnkappe des Tintenfisches. Sichtotstellen der Insekten. | |

|

Soziales Leben und Staatenbildung

|

|

| Vergesellschaftung der Schmetterlinge, Eidechsen und Salamander. Massenauftreten der Raupen, ihre Orientierung durch den Tastsinn. Schwarmbildung der Fische. Rudel der Hirsche, Antilopen, Zebras und Büffel. Gemeinsame Verteidigung der Moschusochsen. Wachposten der Gemsen und Steinböcke. Soziales Leben der Affen. Horden- und Familienleben der Menschenaffen. Angriffe des Gorillas auf den Menschen. Raubtiere. Jagden der Wölfe und des Hyänenhundes. Gemeinsamer Fischfang des Schuhschnabels und der Schlangenhalsvögel. Geselligkeitstrieb der Vögel. Symbiose. Krokodil und Krokodilwächter. Madenhacker. Symbiose eines Fisches und einer Aktinie. Parökie der Korallenfische. Synökie des Nadelfisches mit der Seegurke. Schiffshalter. Parasitismus der Fische. Tierkolonien der Blumentiere. Korallenriffe. Seefedern. Staatsquallen.[S. 9] Staatenbildung der Bienen und Ameisen. Arbeitsteilung, Sklaverei, Kriegführung, Viehhaltung der Ameisen. Narkotische Genußsucht. Treibjagden der Treiberameisen. Staatsleben der Termiten. Verständigung der Termiten und Ameisen. Farbensinn der Insekten. Sprache der Bienen. |

[S. 10]

|

1.

|

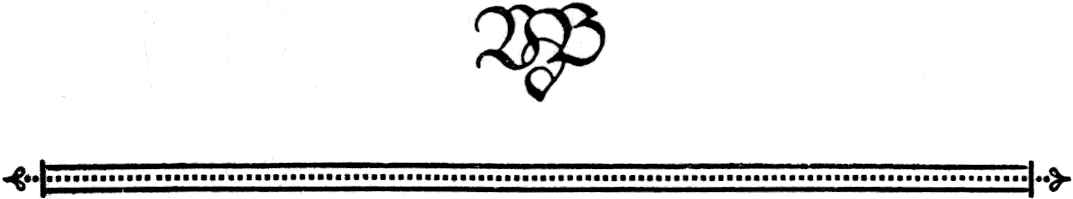

Diplodocus

|

|

|

2.

|

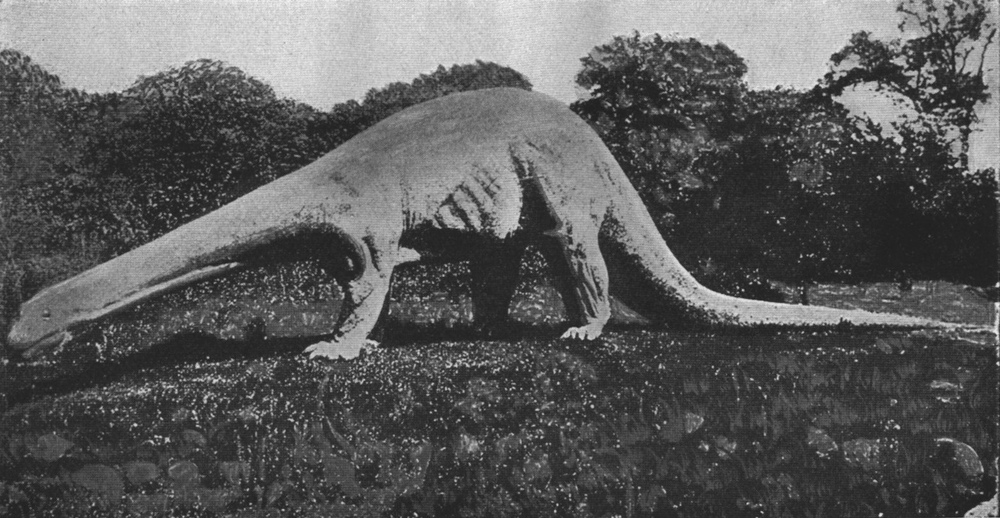

Flugsaurier

|

|

|

3.

|

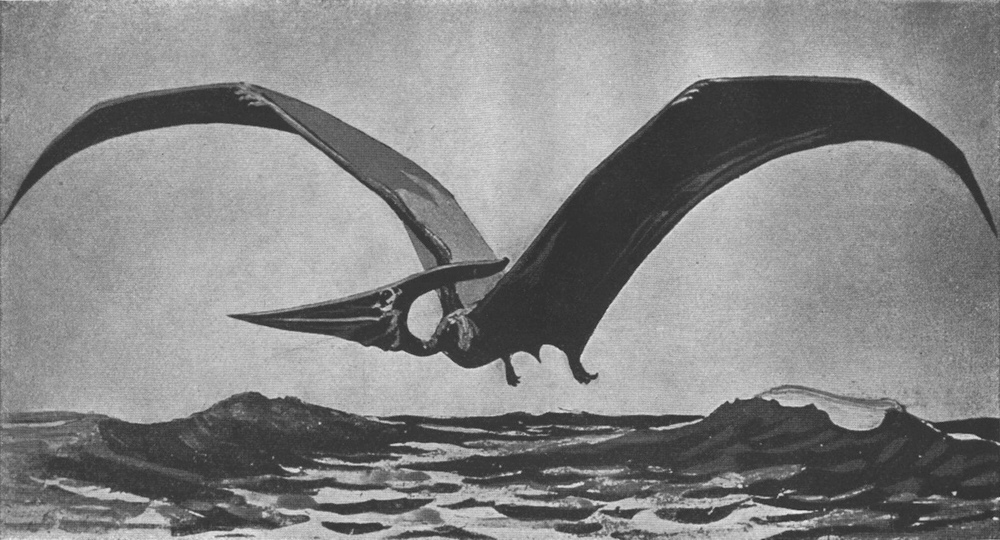

Ameisenigel (eierlegendes Säugetier)

|

|

|

4.

|

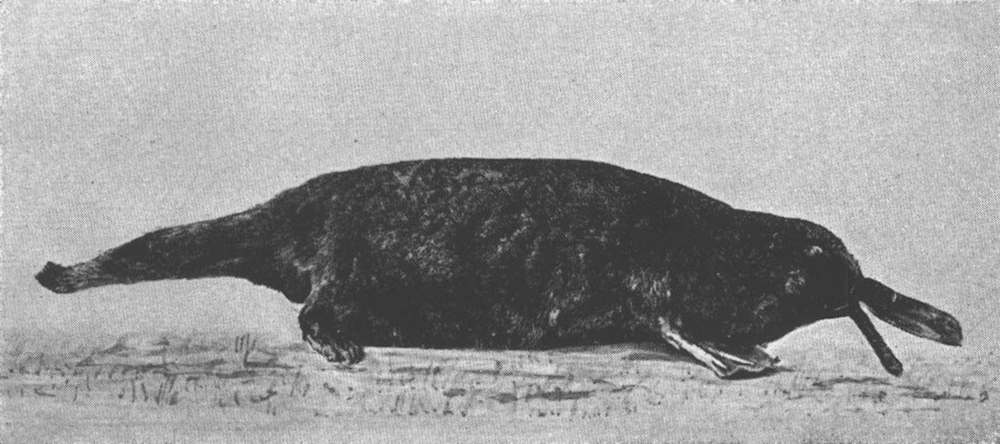

Schnabeltier (eierlegendes Säugetier)

|

|

|

5.

|

Eichhörnchen-Flugbeutler

|

|

|

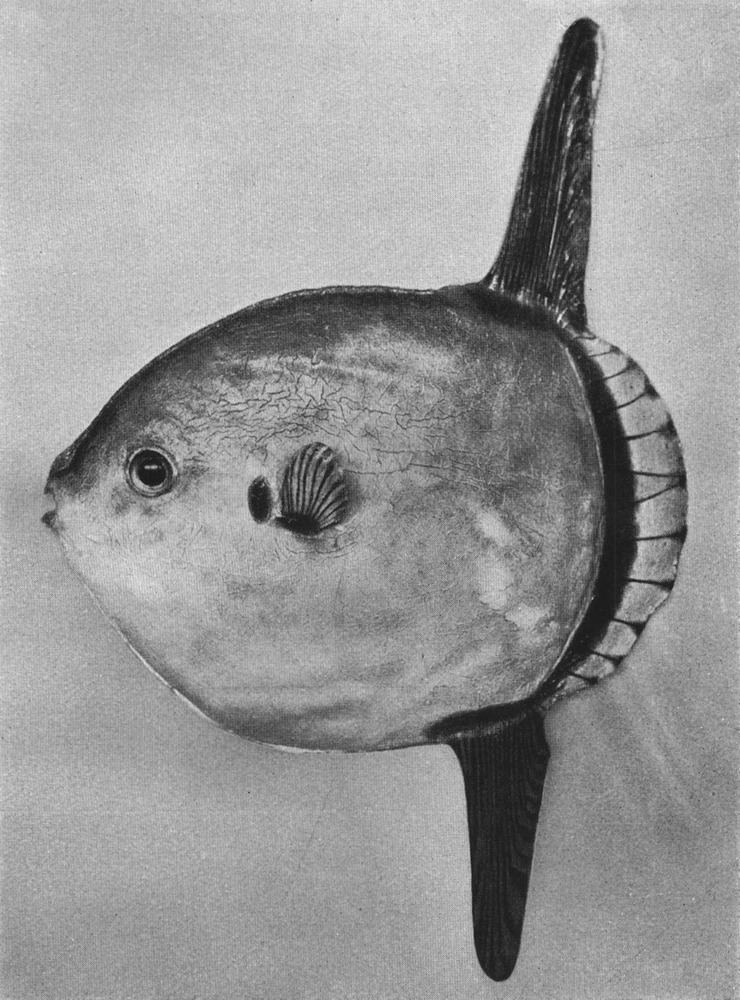

6.

|

Mondfisch

|

|

|

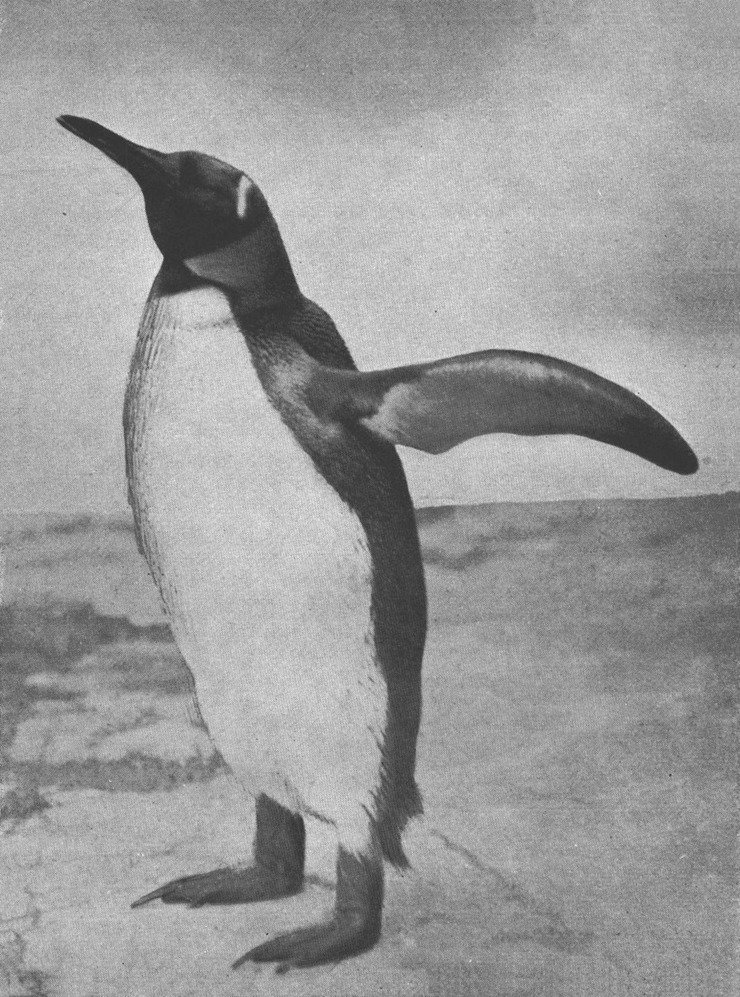

7.

|

Königspinguin

|

|

|

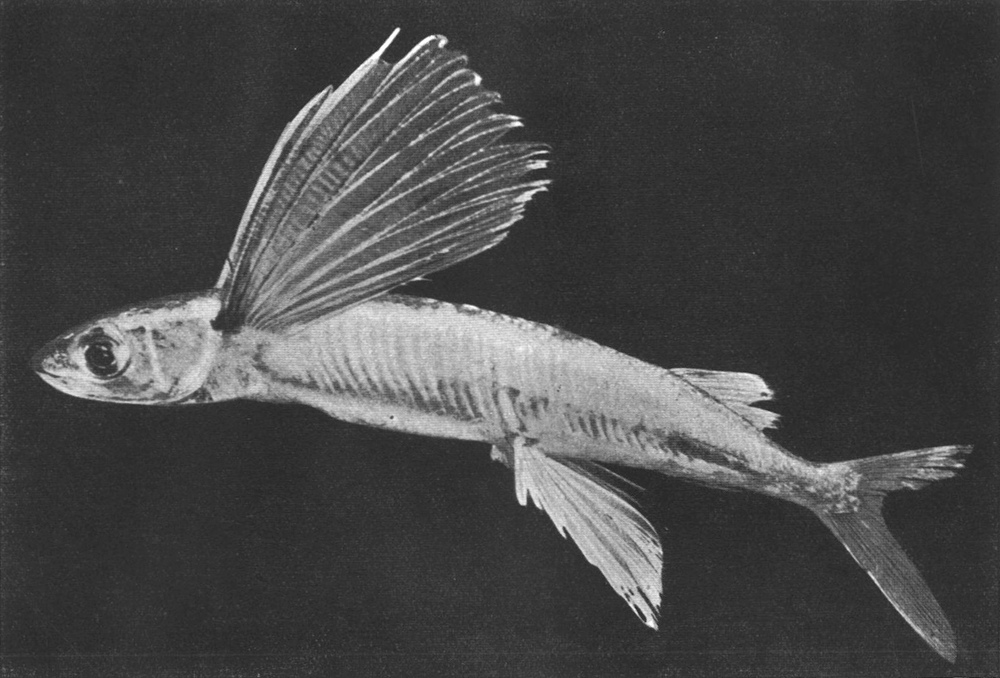

8.

|

Fliegender Fisch

|

|

|

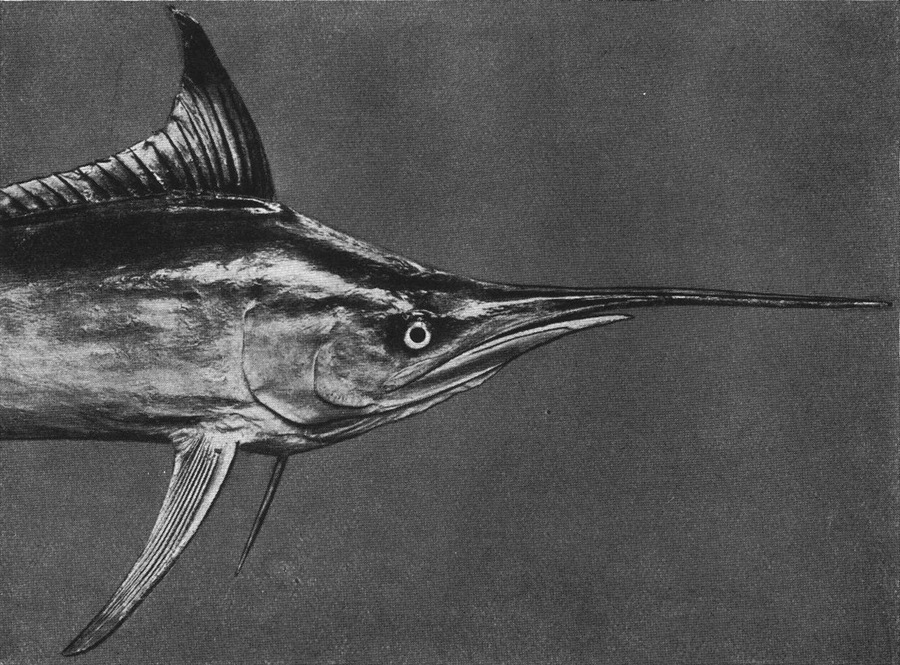

9.

|

Schwertfisch

|

|

|

10.

|

Tukan

|

|

|

11.

|

Bison

|

|

|

12.

|

Rentier

|

|

|

13.

|

Rentierherde

|

|

|

14.

|

Uhu

|

|

|

15.

|

Kiwi

|

|

|

16.

|

Blattschwanzgecko

|

|

|

17.

|

Zwergmäuse mit ihren Nestern

|

|

|

18.

|

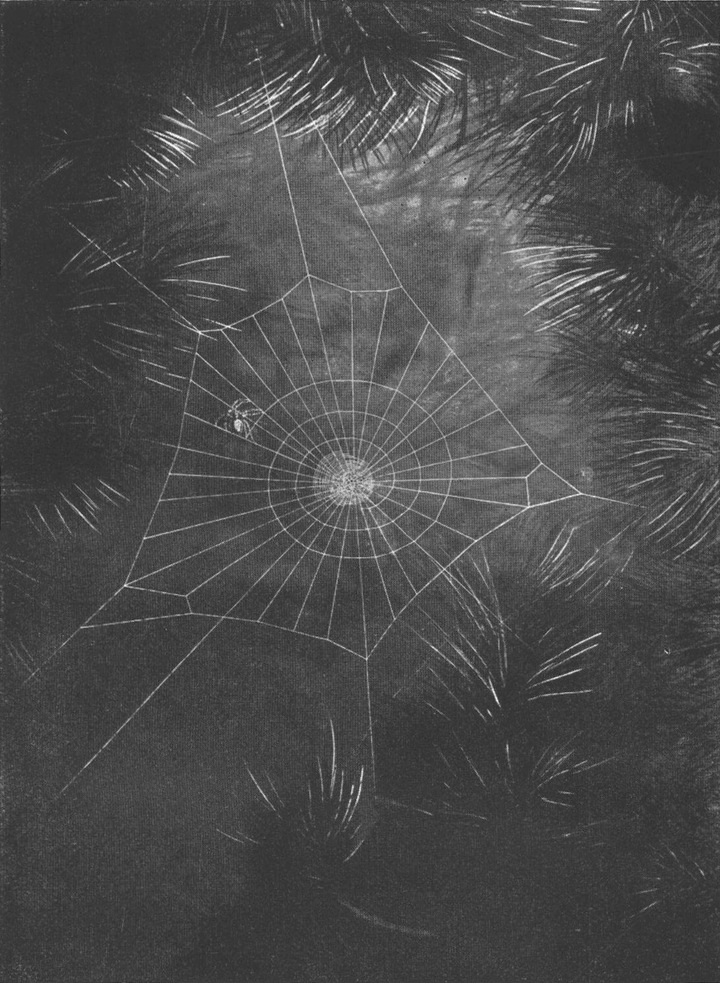

Kreuzspinne bei der Anfertigung des Netzes

|

|

|

19.

|

Stabheuschrecken

|

|

|

20.

|

Wandelndes Blatt

|

|

|

21.

|

Chamäleon mit vorgestreckter Zunge

|

|

|

22.

|

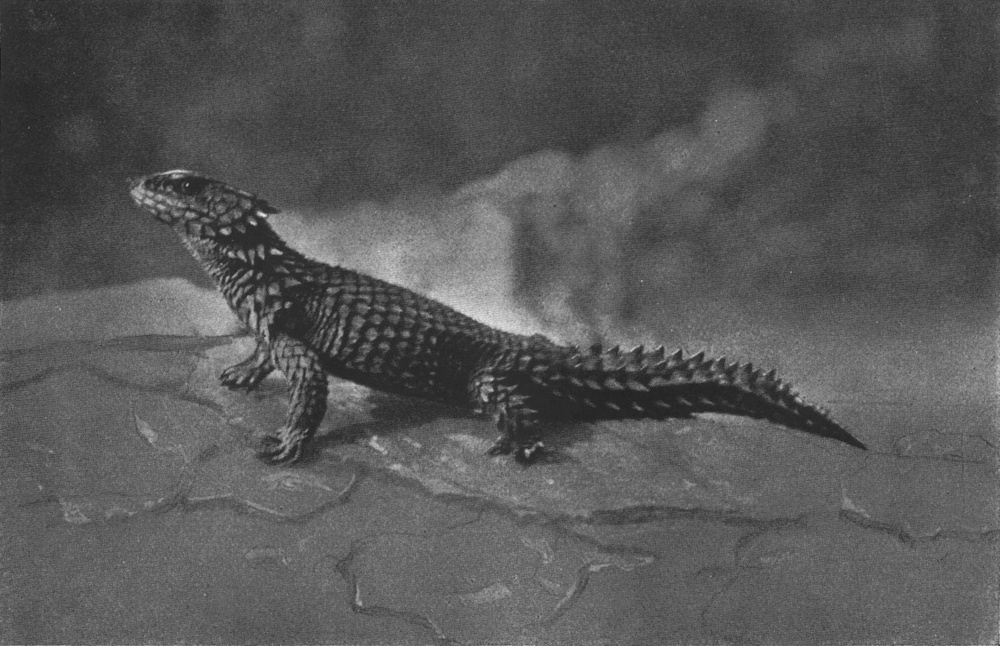

Riesengürtelschweif

|

|

|

23.

|

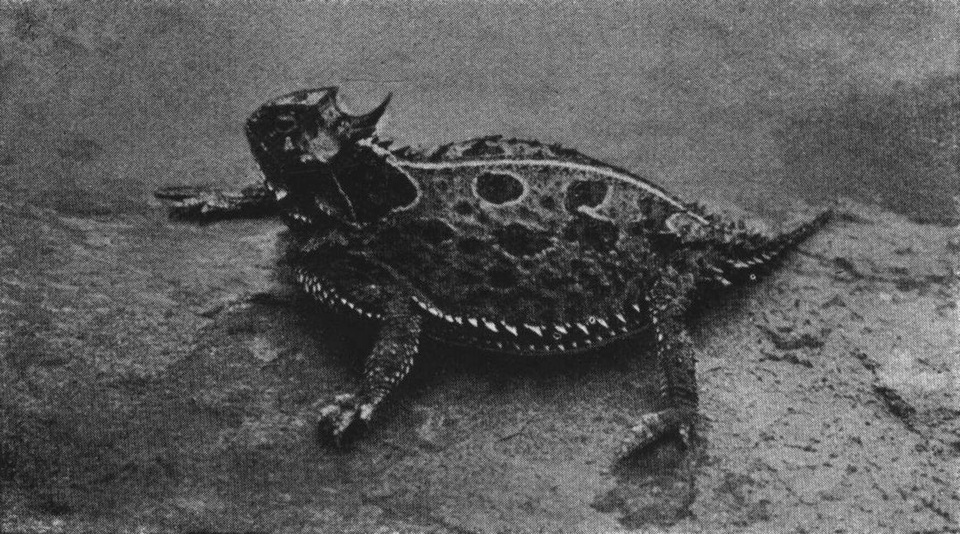

Krötenechse

|

|

|

24.

|

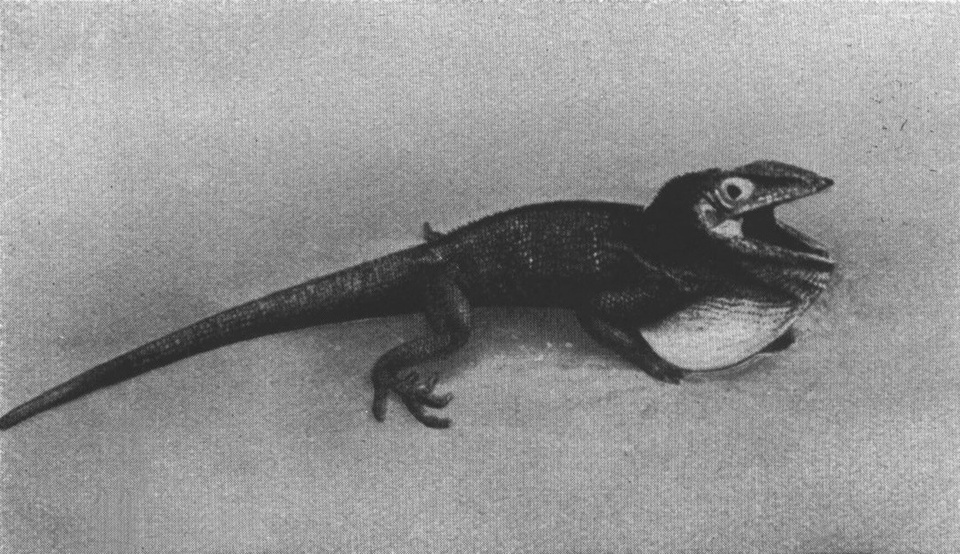

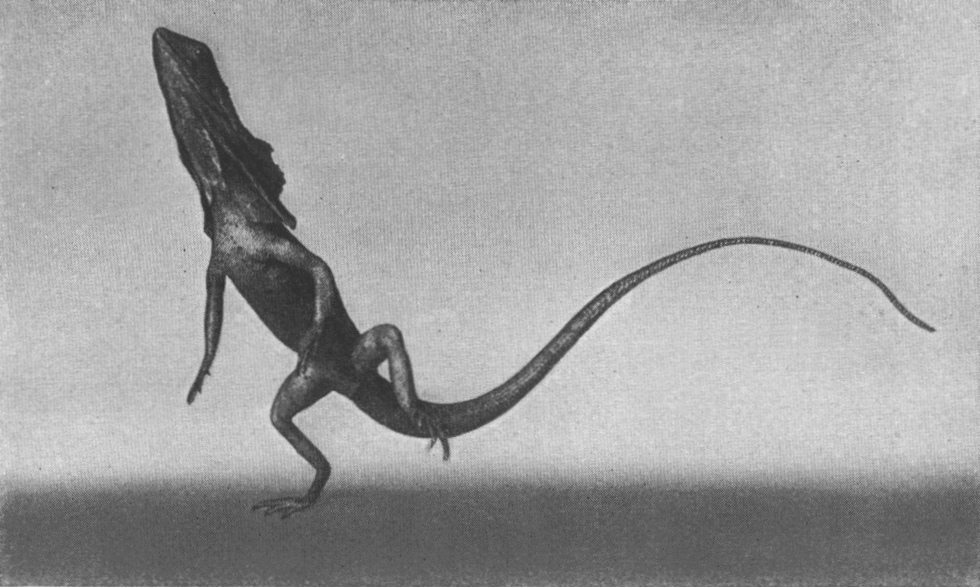

Anoli

|

|

|

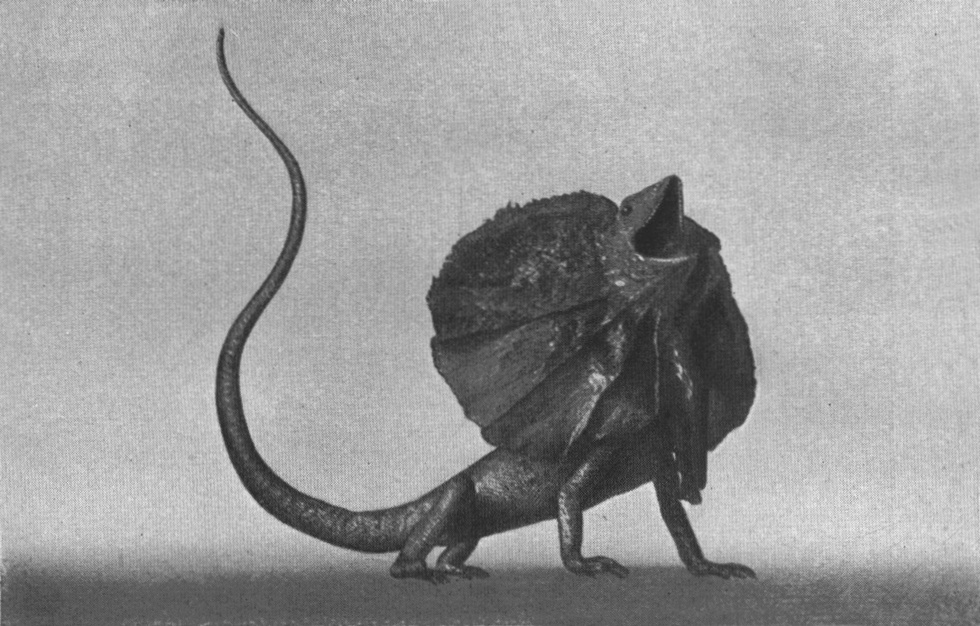

25.

|

Kragenechse

|

|

|

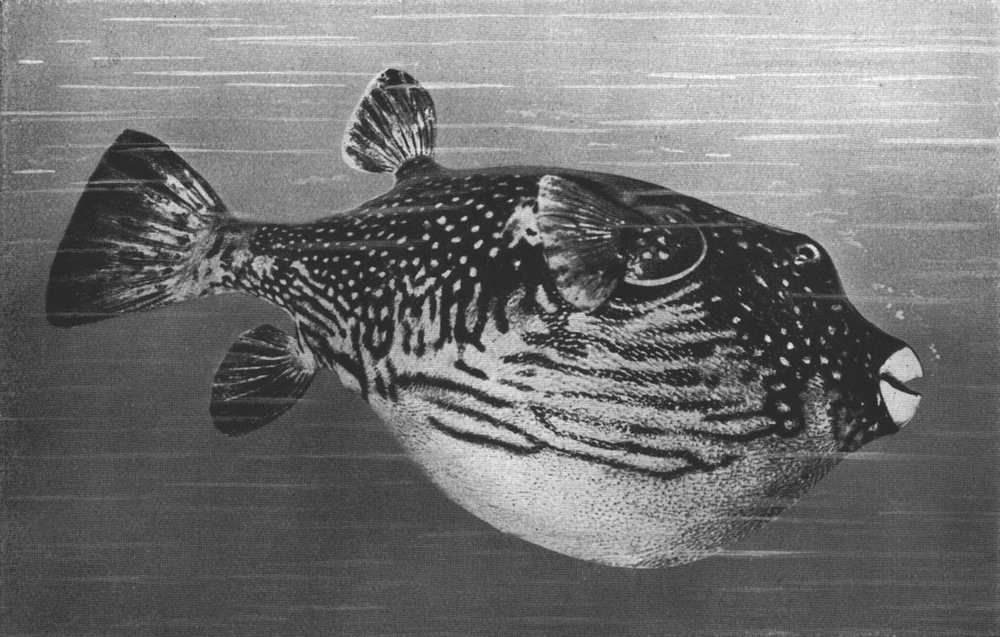

26.

|

Kugelfisch

|

|

|

27.

|

Harzhirsch in der Suhle

|

|

|

28.

|

Gorilla

|

|

|

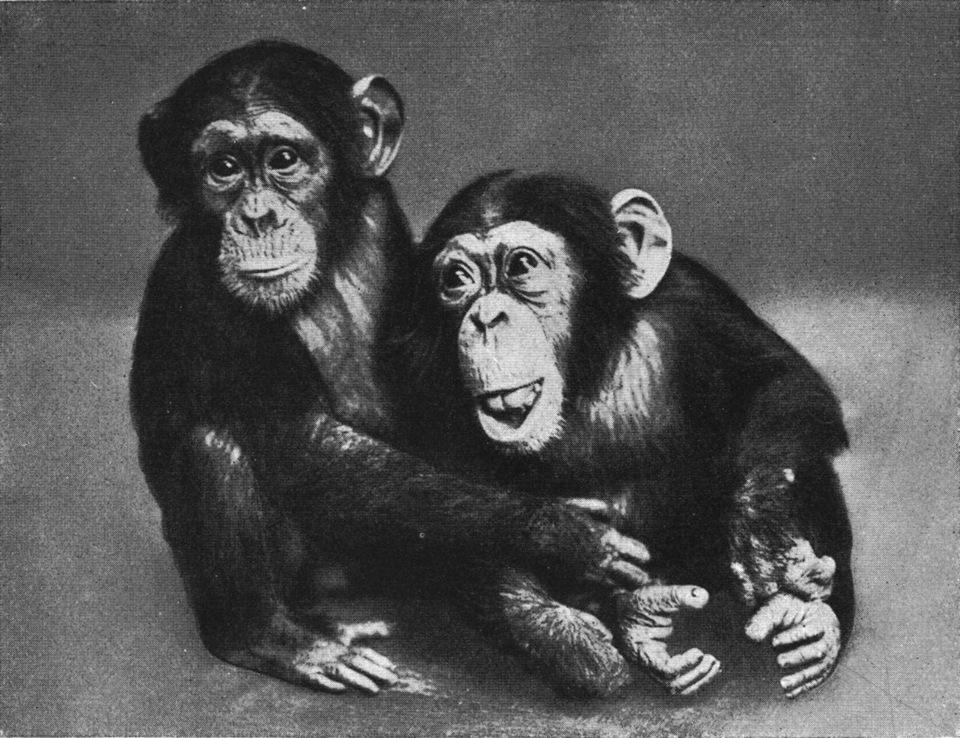

29.

|

Junge Schimpansen

|

|

|

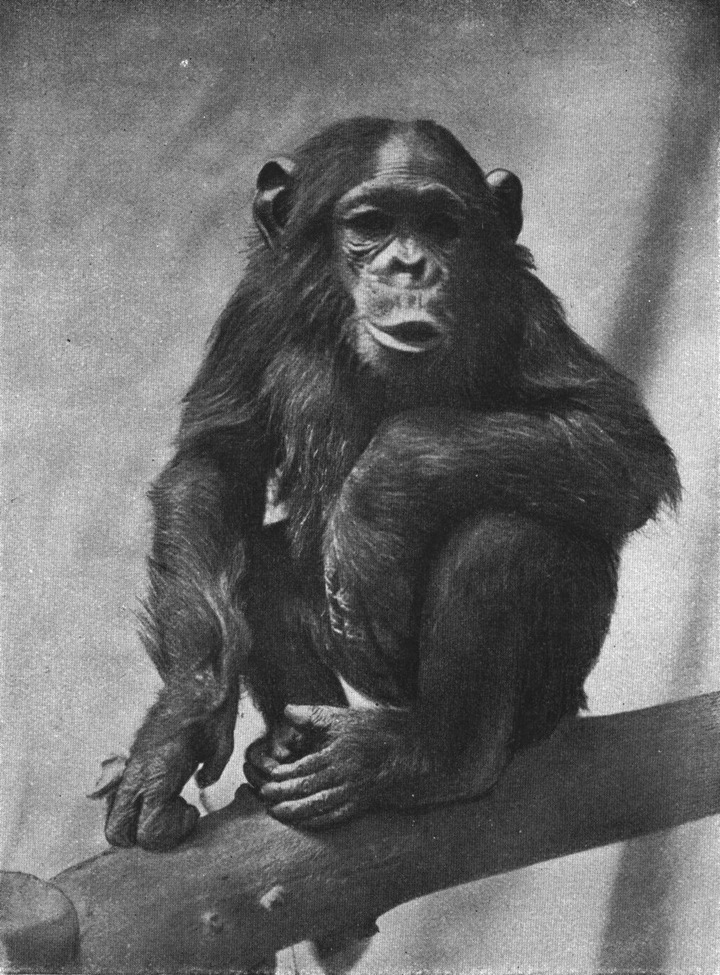

30.

|

Schimpanse

|

|

|

31.

|

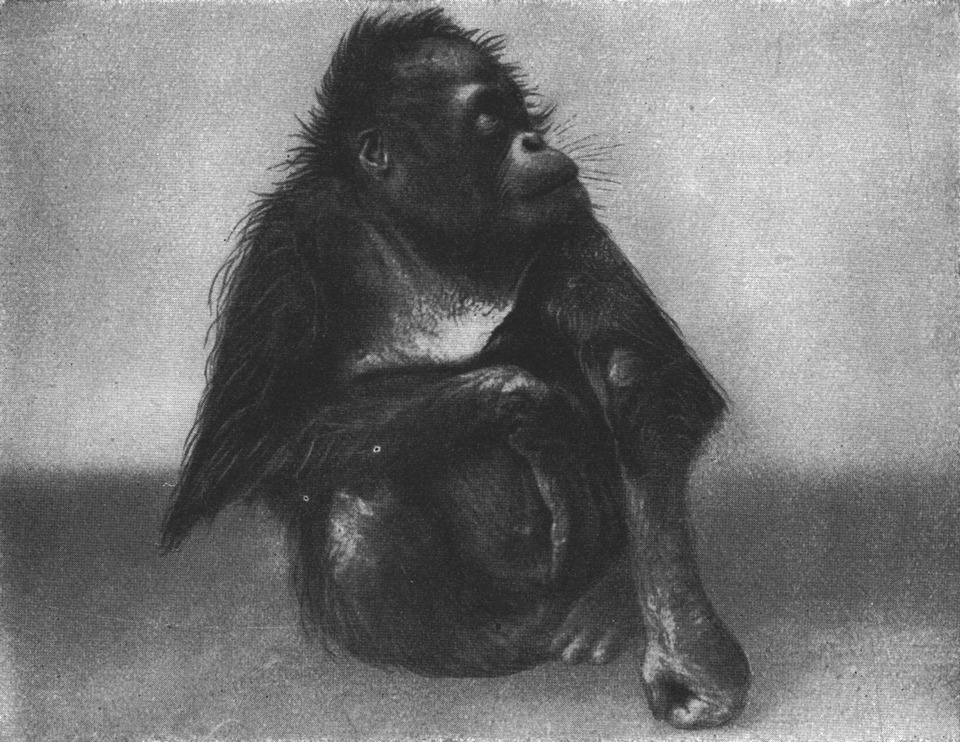

Junger Orang-Utan

|

|

|

32.

|

Orang-Utan „Sandy“

|

[S. 11]

Die Fauna, die heute die Erde belebt, ist nicht das Werk eines einmaligen Schöpfungsaktes. Sie ist aus bescheidenen Anfängen hervorgegangen und hat sich allmählich zu jenen Formen ausgewachsen, die heute die jeweiligen Endglieder in der Stufe der stetig fortschreitenden Entwicklung und Umwandlung bilden.

Ebenso wie die Erde selbst vielfachen Umformungen unterworfen war, und unter dem Wechsel des Klimas die Vegetation eine wiederholte Umbildung erfuhr, war auch der Charakter der Tierwelt in den verschiedenen Erdperioden ein ganz anderer.

Die Paläontologie unterscheidet fünf Zeitalter der organischen Erdgeschichte: Das Archozoische Zeitalter oder Primordialzeit, das Paläozoische Zeitalter oder Primärzeit, das Mesozoische Zeitalter oder Sekundärzeit, das Känozoische Zeitalter oder Tertiärzeit und das Anthropozoische Zeitalter oder Quartärzeit, jene Zeit, in der der Mensch in die Welt tritt.

Innerhalb dieser Zeitabschnitte lassen sich verschiedene Unterabschnitte erkennen. Während die Primordialzeit nur eine Formation, die Laurentische, aufweist, setzen sich die übrigen Zeitalter aus mehreren Formationen zusammen. Es würde zu weit führen, sie alle einzeln zu nennen. Hervorgehoben sei nur, daß die Steinkohlenformation der oberen Primärzeit angehört, daß die Sekundärzeit sich in drei Formationen, Trias, Jura und Kreide, die Tertiärzeit ebenfalls in drei Formationen, Eozän, Miozän und Pliozän, und die Quartärzeit in zwei Unterabschnitte,[S. 12] Diluvium und Alluvium, das die heutige Zeitepoche ist, gliedert.

Diese Zeitperioden sind eine mehr oder weniger willkürliche Einteilung, ein System der paläontologischen Wissenschaft. In Wirklichkeit gibt es keine scharfen Trennungsstriche, sondern allmähliche, über Jahrtausende sich erstreckende Übergänge reihen die Erdperioden unmerklich aneinander und verschmelzen sie zu einem einheitlichen Ganzen. Langsam und allmählich entstand das Tier- und Pflanzenleben. Jahrtausende und Jahrmillionen waren notwendig, um eine Veränderung der Formen hervorzurufen, Altes vergehen und Neues entstehen zu lassen. „πάντα ῥεῖ“, wie Heraklit so treffend sagte, „Alles dauernd im Fluß“. —

Das älteste Gestein der Laurentinischen Formation ist der kristallinische Schiefer. Da er Kohlensubstanz, Graphit und Anthrazit sowie Kalk enthält, so ist die Annahme eines organischen Lebens in dieser Zeit durchaus berechtigt; denn Kohle ist der Rückstand einer ehemaligen Vegetation und Kalk der Rest von Muschelschalen und anderen tierischen Gehäusen. Von anderer Seite wird freilich gegen die Annahme eines organischen Lebens in jener Zeitperiode Einspruch erhoben, weil im kristallinischen Schiefer Versteinerungen nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden können. Dann müßte man freilich annehmen, daß Kalk und Kohle in diesem Falle ihren Ursprung nicht aus der organischen Welt herleiten, sondern auf eine andere Weise entstanden sind. Dies widerspricht jedoch unserer Auffassung von dem Wesen dieser Stoffe.

Im Laurentinischen Gestein in Kanada fand man eigentümliche Gebilde, die ein Netzwerk von Verästelungen darstellten. Namhafte Forscher sehen hierin die Versteinerungen von einzelligen Tieren aus der Ordnung der Wurzelfüßer oder Rhizopoden, die[S. 13] aus einem Protoplasmakörper mit einem kalkartigen Gehäuse bestanden haben. Trifft diese Erklärung zu, dann würde dies einzellige Wesen der Primordialzeit das älteste Tier der Erdgeschichte sein, jenes Wesen, auf das sich die spätere Entwicklung der ganzen Tierwelt aufbaut und das gewissermaßen die Morgenröte in der Tierwelt darstellt. Man hat es daher das „Morgenrötetier“ genannt.

Von anderen Forschern wird freilich der organische Ursprung dieser Zeichen in dem ältesten kanadischen Gestein geleugnet. Sie meinen vielmehr, daß es sich nur um eine anorganische Bildung im Gestein selbst handelt. Die Frage ist heute noch ungelöst, und infolgedessen sind organische Versteinerungen in der Primordialzeit noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen.

In der Primärzeit, dem Altertum der Erdgeschichte, gab es in den ersten Perioden bereits Würmer, Krebse, Schnecken und andere Weichtiere, wie uns Abdrücke ihrer Fußspuren und Versteinerungen erkennen lassen. Sogar die ersten Wirbeltiere traten auf in Gestalt eigentümlicher Fische mit gepanzertem Körper und einer einheitlichen Augenöffnung auf der Mitte der Stirn, die darauf hindeutet, daß diese Tiere vielleicht einäugig waren; jedoch können in der länglich geschlitzten Augenöffnung auch zwei Augen dicht nebeneinander gelegen haben. Insekten, die an die heutigen Grillen, Skorpione und Eintagsfliegen erinnern, lebten bereits zu jener Zeit. Auch die typische Meeresfauna, Korallen, Stachelhäuter und Quallen, war schon vorhanden. Am Ende dieser Zeitperiode traten die ersten Amphibien und Reptilien auf.

Noch heute lebt auf Neuseeland ein Vertreter jener ältesten Reptilien. Es ist dies die Brückenechse (Sphenodon punctatus), eine etwa 75 cm große Eidechse von plumper Gestalt mit großem, eckigem Kopf. Kopf, Rücken und Schwanz tragen einen Kamm[S. 14] aus Stacheln. Die Farbe des Tiers ist olivgrün mit kleinen hellen Flecken. In ihrem inneren Bau, dem Skelett und den Organen vereinigt die sonderbare Echse Merkmale der Lurche, Schildkröten und Schlangen. So bildet die Brückenechse eine Mittelform, eine „Brücke“, zwischen diesen Tieren. Der heutigen Brückenechse sehr nahe verwandte Formen, die Urbrückenechse und der Protorosaurus, sind bereits aus den Versteinerungen der oberen Primärzeit bekannt. Die Brückenechse ist daher eins der ältesten Wirbeltiere, das sich aus den Anfängen der Erdgeschichte bis auf den heutigen Tag in fast unveränderter Form erhalten hat.

Ein würdiges Seitenstück zur Brückenechse ist der Lanzettfisch, ein kleines, nur wenige Zentimeter langes fischähnliches Wesen, das an den flachen Meeresküsten lebt. „Ein Schauer der Ehrfurcht“, sagt Otto Steche in der neuen Ausgabe von Brehms Tierleben, „müßte den Beobachter, dem unsere Vorstellungen über die Entwicklung der Tierreihe nicht bloße Worte sind, beim Anblick dieses unscheinbaren Tieres erfüllen. Gilt es doch für den Urahnen unseres Stammes, das älteste Tier, von dem wir mit einiger Sicherheit die Reihe der Wirbeltiere ableiten können, als deren höchste Blüte wir Menschen uns zu betrachten gewohnt sind.“

Der Lanzettfisch (Amphioxus) bildet mit wenigen Verwandten den besonderen Unterkreis der schädellosen Wirbeltiere (Acrania), denen, wie schon der Name verrät, ein Schädel fehlt. In seiner langgestreckten, flachen Gestalt ähnelt Amphioxus einem dünnen Weidenblatt. Ein Kopf ist nicht vorhanden, sondern das vordere Leibesende läuft ebenso wie das hintere Ende in eine Spitze aus, die eine runde Öffnung besitzt.

Äußere Gliedmaßen fehlen, nur ein schmaler Flossensaum steht auf dem Rücken und verbreitert sich hinten zu einer lanzettförmigen[S. 15] Schwanzflosse. Eine eigentliche Wirbelsäule ist noch nicht vorhanden, sie wird nur durch einen dünnen, knorpeligen Strang angedeutet, der Achsenstab (Chorda dorsalis) genannt wird. Unmittelbar über dem Achsenstab, und mit diesem durch eine Scheide verbunden, läuft ein Markstrang, der dem Rückenmark der höheren Wirbeltiere entspricht. Die vordere Leibesöffnung dient als Mund, die hintere als After. Beide Öffnungen sind durch einen Darm verbunden. Der Darm ist durch eine Einschnürung in zwei Hälften geteilt. Der vordere Teil dient ausschließlich der Atmung. Das zur Atmung durch die Mundöffnung eingezogene Wasser sickert durch die Darmwand in die Leibeshöhle und läuft durch eine besondere Leibesöffnung nach Verbrauch des Sauerstoffs wieder nach außen ab. Der hintere Teil des Darmes besorgt die Verdauung der aus Infusorien bestehenden Nahrung, die mit dem Wasser aufgenommen wird. Ein am hinteren Darmteil befindlicher Sack funktioniert in einfachster Form als Leber. Ein Herz fehlt; der Kreislauf des farblosen Blutes wird durch die Adern selbst verursacht. Der Lanzettfisch ist getrennten Geschlechts. Ei- und Samenzellen befinden sich in kleinen Taschen im Leibe und werden durch die Mundöffnung ausgestoßen.

Amphioxus stellt offenbar den Urtyp des Wirbeltieres dar. Er zeigt uns in seiner wurmähnlichen Gestalt die Umformung des Wurmes zum Wirbeltier. Mit Recht dürfen wir daher den Lanzettfisch als das älteste Wirbeltier betrachten, das jedenfalls noch bedeutend älter sein muß als die Brückenechse mit ihrer schon vollendeten Wirbeltiergestalt und jene Fische, die schon in der oberen Primärzeit die Gewässer bevölkerten. Sein Ursprung liegt viel weiter zurück, er ist eine Schöpfung mindestens der ältesten Primärperiode, der Kambrischen Formation, vielleicht sogar der allerältesten Zeitepoche, des archozoischen Erdalters.

[S. 16]

Die typischen Tiere der Sekundärzeit sind jene gewaltigen Riesenechsen, die Saurier, die zusammen mit riesenhaften froschähnlichen Amphibien die Erde belebten.

Das Gebiß dieser Reptilien erinnert mit seinen mächtigen, spitzen Eckzähnen teils an das Gebiß der heutigen Raubtiere, teils mit seinen gleichförmigen Zahnreihen an das Gebiß der Pflanzenfresser und des Menschen.

In der Jurazeit finden wir die Fischechsen Ichthyosaurus und Plesiosaurus, beides echte Wasserbewohner mit zu Flossen gewordenen vorderen und hinteren Gliedmaßen, die ihr Wesen nach Art der Walfische im Weltmeer trieben. Der kurzhalsige Ichthyosaurus hatte eine lange, schnabelartige, mit zahlreichen Zähnen bewaffnete Schnauze, während der langhalsige Plesiosaurus mit seinem gestreckten, geschmeidigen Körper einen kleinen, schlangenartigen Kopf besaß und in hervorragender Weise dem Leben im Wasser angepaßt war. Der Plesiosaurus übertraf den Ichthyosaurus bedeutend an Größe. Das Tier erreichte eine Länge von etwa 15 m, wovon fast die Hälfte auf den Hals kam, der je nach der Art 40–72 Wirbel besaß. Dieser lange, offenbar sehr bewegliche Hals machte das Tier zu einem gewandten Fischfänger.

Noch gewaltiger waren die Körperdimensionen der Landsaurier jener Zeit. Der aufgefundene Oberschenkelknochen eines Atlantosaurus zeigt bei einer Dicke von 0,63 m eine Länge von nicht weniger als 2 m. Die Gesamtlänge dieses Riesen schätzt man auf etwa 30 m.

Ein gewaltiges Saurierlager entdeckte vor zwei Jahrzehnten die Berliner Tendaguru-Expedition in unserer einst so stolzen Kolonie Ostafrika. Ihre Ausgrabungsarbeiten, die wertvolles und hochinteressantes Material zutage förderten, werden heute von den Engländern mit Eifer fortgesetzt. Ganz gewaltige Knochen Jahrmillionen[S. 17] alter Drachentiere sind im Tendagurugebiet gefunden worden. Oberarmknochen von mehr als 2 m Länge kamen zum Vorschein. Man hat das Wesen, das diesen massigen Arm getragen hat, Brachiosaurus genannt, das vielleicht das größte Geschöpf war, das jemals auf der Erde als Landtier gelebt hat, und das den berühmten Diplodocus Amerikas, der bei 25 m Gesamtlänge das größte völlig erhaltene Saurierskelett ist, was bisher aufgefunden wurde, wohl noch übertroffen hat.

An dem Skelett des Diplodocus (Abbildung 1), das eine Höhe von 4 m hat, fallen besonders der ungeheuer lange Schwanz und der sehr lange Schwanenhals auf, die beide an Länge den Rumpf ganz erheblich übertreffen. Der lange Hals trägt einen sehr kleinen, flachen, breitschnauzigen Kopf, der zu der Körpergröße des Tieres in gar keinem Verhältnis steht. Der lange Hals wurde wahrscheinlich beim Schreiten in die Höhe gestreckt, so daß das Tier im hohen Farn- und Schachtelhalmwald einen freien Überblick hatte. Die vier Beine sind ungefähr gleich groß und haben den Körper in wagerechter Haltung getragen. Der Diplodocus führte wahrscheinlich eine amphibienartige Lebensweise, d. h. er hielt sich sowohl im Wasser wie auf dem Lande auf. Dem Gebiß nach zu urteilen, das aus langen, dünnen Zähnen im vorderen Teil der Kiefer besteht, ist der Diplodocus ein Pflanzenfresser gewesen. Er hat wohl Algen und Wasserpflanzen vom Wassergrunde aufgenommen, wobei ihm der lange Hals zum Tauchen und Gründeln zustatten kam. Die gewaltigen Knochen des Tieres sind im Verhältnis zu ihrer Größe außerordentlich leicht, da sie nicht massiv sind, sondern große Hohlräume enthalten, worin man eine gute Anpassung an ein Wasserleben erblicken kann. Das trotz seiner Größe sehr leichte Knochengerüst befähigte das Tier zum Schwimmen und Tauchen.

[S. 18]

Das Gewicht eines lebenden Diplodocus kann auf 20000 kg geschätzt werden. Der Diplodocus war also fünfmal so schwer als ein ausgewachsener Elefant, der etwa 4000 kg wiegt.

Einen noch kleineren Kopf hatte der in Größe und Aussehen dem Diplodocus ähnliche Brontosaurus. Sind schon die Halswirbel zum Teil größer als der Schädel, so erreicht das Rückenmark seine größte Ausdehnung in den Lendenwirbeln, wo sein Umfang das Hirn um das Dreifache übertrifft, so daß man geradezu von einem „Beckenhirn“ reden kann.

Die geistigen Fähigkeiten dieser Tiere können nicht groß gewesen sein; sie wirkten lediglich durch die Masse ihres Körpers.

Dasselbe Mißverhältnis zwischen Kopf und Rumpf zeigt auch der Stegosaurus, eins der wunderlichsten Geschöpfe, das jemals die Erde beherbergt hat. Bei diesem Tier ist der Markraum der Lendenwirbel sogar zehnmal so groß als der Hirnraum des winzigen, spitzen Kopfes. Der ganze Körper der 10 m langen Echse war mit einem Panzer aus Knochenplatten bedeckt. Auf dem Rücken und dem hinteren Schwanzende stand ein gewaltiger Kamm aus hohen, breiten und flachen knöchernen Platten. Das Schwanzende war mit langen, spitzen Stacheln bewehrt, die zweifellos eine fürchterliche Waffe bildeten. Das Tier erwehrte sich seines Gegners mit Schwanzschlägen, wobei die Stacheln wie Speere den Angreifer durchdolchten. Die Hinterfüße waren länger als die Vorderfüße, und man darf daher vermuten, daß das Tier sich ähnlich wie ein Frosch hüpfend fortbewegte. Man stelle sich ein solches Ungetüm, mit Panzerplatten und Speeren bewaffnet, vor, wie es langsam dahinkriecht oder hüpfend auf einen zukommt, und man wird die grotesken Tiergestalten der Sekundärzeit bei reicher Phantasie einigermaßen begreifen können.

[S. 19]

Im Gegensatz zu Diplodocus und Brontosaurus hatte Stegosaurus nur einen kurzen Hals.

Kurzhalsig war auch der dreigehörnte Ochsensaurier Triceratops. Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Formen hatte er einen sehr großen Schädel von geradezu abenteuerlicher Form. Der hinten sehr breite Kopf verjüngt sich nach vorn auffallend und läuft in eine Schnauze aus, die einem Papageischnabel nicht unähnlich ist. Auf der Stirn stehen zwei lange, nach oben gerichtete Hörner, wie beim Ochsen, und auf der Nase ein drittes kürzeres Horn wie beim Nashorn, die Waffen von Ochse und Nashorn auf einem Tier vereint! Den Abschluß des Hinterkopfes zum kurzen Hals bildet ein breiter Hornkragen. Der große Kopf hat eine nur winzige Hirnhöhle. Die geistige Begabung des Triceratops war also auch nicht größer als bei den kleinköpfigen Verwandten.

Der Körper des wunderlichen Unholds war anscheinend gepanzert.

Außer dem Ochsensaurier sind noch andere gehörnte Reptilien aus dieser Zeit bekannt, die jedoch meist eine geringere Körpergröße hatten.

Wieder andere Formen hatten sehr kurze Vorderfüße, aber sehr lange Hinterfüße, mit denen sie nach Känguruhart in aufrechter Haltung hüpften. Diese Springsaurier, Compsognathus genannt, waren nicht größer als eine Springmaus, also Zwerge neben den Riesenformen.

Eine aufrechte Körperhaltung hatte auch das etwa 10 m lange Iguanodon, das sich mit seinen kurzen Hinterbeinen nicht springend, sondern schreitend oder trabend vorwärts bewegte und dabei auf den langen, kräftigen Schwanz stützte.

Eine andere Form der Saurier waren die Flugsaurier, die wie die Fledermäuse eine Flughaut besaßen, die an den Hinterfüßen[S. 20] begann, sich an den Körperseiten entlangstreckte und an den Händen der vorderen Gliedmaßen sich zu einer weiten Flugfläche entfaltete. Sie hatten eine spitze Schnauze, die an den Vogelschnabel erinnerte. Mit den heutigen Vögeln haben jedoch diese Flugsaurier nichts zu tun. Sie können nicht als ihre Vorfahren betrachtet werden, da ihre Flugwerkzeuge nach einem ganz anderen Prinzip gebaut waren. Die Flugsaurier waren Fallschirmflieger, die nach Art der Fledermäuse im Flatterflug sich durch die Luft bewegten ().

Durch die aufgefundenen Knochenreste und teilweis völlig unversehrten Skelette sind wir über das Aussehen der Saurier der Sekundärepoche ganz vorzüglich unterrichtet. Die Drachen, von denen eine Siegfriedmär und andere Sagen alter Zeit berichten, treten in den gewaltigen Sauriern als lebende Geschöpfe vor unser Auge. Sie sind keine Erfindung dichterischer Phantasie, die Sage wird hier zur Wahrheit!

Im Jahre 1923 machte eine amerikanische Ausgrabungsexpedition in Asien am Fuße des Altai eine neue, hochwichtige Entdeckung. Sie fand die ersten versteinerten Sauriereier, die in ihrer Gestalt und mit der gekörnten Oberfläche den Eiern der heutigen Reptilien sehr ähnlich sind. Sie waren mit erhärtetem Sand gefüllt. In einem Ei ließen sich sogar Knochenreste eines Embryos nachweisen. Die Eier haben eine Länge von 20 cm. Etwa zehn Millionen Jahre sind diese Eier unberührt an dem Platz geblieben, wo sie einst von einem gewaltigen Saurier abgelegt worden sind. Sie wurden viele Hundert Meter tief verschüttet, versteinerten hier und wurden nach langer Zeit durch die Erosion, welche an dem mongolischen Felsen Jahrtausende und aber Jahrtausende nagte, wieder ans Tageslicht befördert.

[S. 21]

Auf welche Weise konnten sich überhaupt die Knochen der Saurier Jahrmillionen erhalten? Die Tiere versanken durch das Gewicht ihres gewaltigen Körpers in den Schlamm und erlitten den Erstickungstod. Der Schlamm schloß die Luft ab und bewahrte den Riesenleib vor Verwesung. Das Fleisch vertrocknete, die Knochen blieben erhalten. Der Schlamm wurde im Laufe der Zeit durch die Umwandlung der Erde zu hartem Gestein, auch die darin geborgenen Knochen versteinerten und wurden zum Fossil. An der Stätte, wo der Forscher heute freudestrahlend den verborgenen Schatz hebt, hat sich ehemals ein grausiges Drama im Kampf ums Dasein abgespielt.

Die Riesensaurier der Sekundärzeit dürfen wir nicht als Stammformen der heutigen Säugetiere betrachten. Jene gewaltigen, ungeschlachten Geschöpfe mußten von der Bühne des Lebens abtreten, als die Erde eine andere Oberflächengestalt erhielt, in die sie nicht hineinpaßten.

Als Ahnen der heutigen Säugetiere kommen kleinere Reptilienformen in Betracht, deren Knochenbau und vor allem Zahnbildung sehr an die heutigen Säugetiere erinnert. So wurde in der Triasformation Afrikas der Schädel eines Reptils gefunden, der ein vollständiges Raubtiergebiß besitzt. Man hat dies Tier, das vielleicht der Urahn der Raubtiere ist, Lycosaurus curvimola benannt. Das Gebiß eines anderen Tieres, Pareiosaurus serridens, hat große Ähnlichkeit mit einem Pferdegebiß. Wieder ein anderer Schädel besitzt das Gebiß des Igels. Das Problem, ob diese vorweltlichen Tiere, die man als Gruppe der „Theromorphen“ zusammengefaßt hat, wirklich als die Stammväter der heutigen Säugetierwelt und damit auch des Menschen anzusehen sind, ist freilich noch nicht gelöst. Die Ansichten der Paläontologen widersprechen sich zum Teil. Soviel ist aber sicher, daß[S. 22] die Theromorphen in der Phylogenie der Säuger eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. —

Die Funde aus der Sekundärzeit zeigen uns, daß es schon damals Säugetiere gegeben hat. Unter den versteinerten Knochen befinden sich Schädelfragmente, die mit Sicherheit als Säugetierreste angesprochen werden können. Überbleibsel dieser Säuger, die etwa die Größe eines Hasen gehabt haben, sind sowohl in Südafrika wie in Europa aufgefunden worden. Die Tiere müssen also bereits eine weite Verbreitung gehabt haben. Man hat dies älteste, bis jetzt bekannte Säugetier Tritylodon longaevus benannt. Welche Rolle dieses Tier in der Phylogenie spielt, läßt sich nach den nur spärlichen Knochenresten vorläufig nicht feststellen.

Auch heute noch trägt die Erde Lebewesen von gewaltiger Größe: den Elefanten als größtes Tier des Festlandes und den Walfisch als größtes Wassertier. Im Diluvium, also in der Zeitepoche, die der Jetztzeit unmittelbar vorangeht, lebten noch Elefanten, die ihre heutigen Nachkommen ganz bedeutend an Größe übertrafen. Hierzu gehört das Mammut, der zottig behaarte Elefant der Eiszeit, der noch mit dem Menschen zusammen gelebt hat. Seine langen Stoßzähne waren nicht, wie man früher annahm, nach außen und oben gewunden, sondern, wie Pfizenmayer neuerdings nachgewiesen hat, nach innen und unten. Mit diesen nach unten gerichteten Stoßzähnen hat das Mammut den Schnee fortgeschaufelt bei der Suche nach Gräsern und Halmen auf der Erde, die seine Nahrung bildeten. Im Unterschied zu den heute lebenden Elefanten besaß das Mammut nur vier Zehen an den Füßen. Es bildet also eine besondere Art und kann nicht zu ihren Ahnen gehören.

Vom Mammut sind nicht allein wohlerhaltene Skelette, sondern sogar ganze Kadaver im Eise des nördlichen Sibiriens[S. 23] aufgefunden worden, deren Fleisch noch völlig frisch war. Die Tiere sind offenbar in der Eiszeit im Morast oder auf großen Schneefeldern versunken, dann eingefroren und im Eise bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben.

Das ausgewachsene Mammut übertraf die heute lebenden Elefanten ganz bedeutend an Körpergröße. Seine Länge betrug 3 m, die Höhe 2 m. Ganz unverhältnismäßig groß waren die Stoßzähne, die bei einer Länge von 4–5 m ein Gewicht von 250 Pfund hatten. Der Schädel eines in Sibirien aufgefundenen großen Mammuts wog mit den Stoßzähnen 200 kg.

Der deutschen Oldoway-Expedition gelang es noch kurz vor dem Weltkriege, Knochenreste ausgestorbener Altelefanten aus Deutsch-Ostafrika heimzubringen, die in den Besitz des Museums für Naturkunde in Berlin gelangten. Ein gewaltiges Beckenstück, ein 1,47 m langer Oberschenkel, ein Fuß mit einer Höhe von ½ m und über 3 m lange Stoßzähne deuten darauf hin, daß diese Elefanten, die wohl als die Stammväter des heutigen afrikanischen Elefanten anzusehen sind, im Vergleich zu diesem wahre Riesen gewesen sein müssen.

Unter den heute lebenden Landtieren reicht in der Körpergröße kein einziges auch im entferntesten an die Riesen früherer Zeitepochen heran, und sogar der Elefant mit seinem gewaltigen, massigen Körper verschwindet gegen seine ausgestorbenen Vorfahren und die riesenhaften Saurier der Sekundärzeit. Dennoch birgt unsere Erde noch eine Tiergestalt, die den Kolossen vergangener Zeiten ebenbürtig zur Seite steht, ja diese vielleicht in der Körpergröße übertrifft. Es ist dies der Riesenwal, der größte unter den Walfischen, das größte aller heutigen Tiere, ja vielleicht überhaupt das größte Wesen, das die Natur seit Beginn der Erdgeschichte erschaffen hat. Mit einer Körperlänge von 30 m tritt er in die[S. 24] Reihe der gewaltigen Saurier der Sekundärzeit und übertrifft diese sogar noch, weil bei ihnen ein bedeutender Teil der Körperlänge auf den sehr langen Schwanz abgeht, was bei dem verhältnismäßig kurzschwänzigen Walfisch nicht der Fall ist. Das Gewicht des Riesenwals beträgt 2000–3000 Zentner, der Umfang des Leibes etwa 12 m. Ein so gewaltiges Tier, das unbeschränkten Raumes für seine Bewegung bedarf, ist eben nur in den Fluten des Weltmeeres denkbar. —

Wenn der Besucher eines Zoologischen Gartens vor dem Wasserbecken steht, das mit großen Alligatoren und Schildkröten besetzt ist, so begnügt er sich in der Regel damit, die trägen und nach seinen Begriffen häßlichen Geschöpfe eine Zeitlang lässig zu betrachten, um sich dann mit größerem Interesse den Wasserbehältern zuzuwenden, in denen zierliche, buntfarbige Tropenfische in bizarrer Gestalt sich hurtig tummeln. Er ahnt aber nicht, daß Krokodil und Schildkröte schon vor Millionen Jahren auf der Erde gelebt haben, als die Weltmeere und Erdteile noch ganz andere Gestalt hatten und Gräser, Schachtelhalme und Farnkräuter in baumhohem Wuchs das Land beschatteten. Mit Ehrfurcht soll man daher diese Geschöpfe, die zu den ältesten Bewohnern unserer Erde gehören und schon in der Sekundärzeit lebten, und gegen die die Tradition des Menschengeschlechts verblaßt, betrachten!

Der wichtigste paläontologische Fund stammt aus der Jurazeit, der Mittelperiode der Sekundärzeit. Im Jahre 1861 wurde auf der Langenaltheimer Haardt bei Solnhofen der versteinerte Abdruck eines Geschöpfes gefunden, das halb Vogel, halb Eidechse zu sein schien. Im Jahre 1877 folgte ein zweiter Fund, der ein besser erhaltenes Exemplar dieses interessanten Wesens zutage förderte. Nicht allein das Skelett ist fast völlig erhalten, sondern auch der[S. 25] Abdruck des Federkleides läßt sich gut erkennen. Dieser Urvogel, Archaeopteryx macrura benannt, vereinigt in nicht zu verkennender Weise Merkmale der Echsen und Vögel, und man kann ihn daher mit Recht als „Echsenvogel“ bezeichnen.

Echsenartig ist der lange, aus zahlreichen Wirbeln bestehende Schwanz. Die vorderen Gliedmaßen sind bereits zu Flugwerkzeugen nach Vogelart umgebildet, aber die Finger sind noch nicht wie bei den heutigen Vögeln verkümmert, sondern zum Teil frei und beweglich und mit langen, hervorstehenden Krallen ausgerüstet. Diese Krallen dienten als Kletterorgane, mit denen der Urvogel sich in Zweigen festhakte und kletternd fortbewegte. Die Hand ist also ein Mittelding zwischen der Eidechsenhand und Vogelhand. Echsenartig sind ferner die Rückenwirbel, welche jene eigenartige, doppelgehöhlte Sanduhrform zeigen, die für die Saurier der Sekundärzeit charakteristisch war, und die gewisse Amphibien und die Fische noch heute besitzen. Zum Unterschied von den jetzigen Vögeln besaß Archäopteryx außer den mit dem Brustbein verbundenen Rippen noch Bauchrippen, was ebenfalls an die Reptilien erinnert. Ober- und Unterkiefer sind bereits zu einem Vogelschnabel umgebildet, aber dieser Schnabel trägt wie das Maul des Krokodils oben und unten zwei Reihen Zähne. Kein heutiger Vogel besitzt Zähne, die mit Wurzeln in den Kiefern stecken. Die zahnartigen Ausschnitte am Schnabel der Entenvögel sind keine Zähne, sondern Fortsätze der Schnabelscheide, die als hornartiger Überzug die Schnabelhälften einhüllt.

Der Fuß der Archäopteryx war ein ausgesprochener Vogelfuß und besitzt bereits das typische Kennzeichen des Vogelfußes, den Lauf, jenen zwischen dem Unterschenkel und den Zehen eingeschalteten Knochen, der eine Verlängerung des Mittelfußes darstellt, und den der Laie häufig irrtümlich für den Unterschenkel hält,[S. 26] der bei vielen Vögeln im Gefieder verborgen und nur wenig sichtbar ist.

In höchster Vollendung zeigt sich die Vogelnatur der Archäopteryx im Federkleid, das das typische Wahrzeichen der Vögel ist und in keiner anderen Tierreihe wiederkehrt.

Der versteinerte Flügelabdruck läßt 17 Schwungfedern mit 6 oder 7 Handschwingen erkennen. Es handelt sich also um einen regelrechten Vogelflügel. Einige Lücken in der Reihe der Handschwingen legen die Vermutung nahe, daß der Urvogel bereits 10 solcher Federn getragen hat, wie es die Normalzahl der Handschwingen der heutigen Vögel ist.

Eigenartig ist die Befiederung des langen Schwanzes. Hier sitzen die Federn in zwei gegenüberstehenden Reihen an den Wirbeln. Jeder Wirbel trägt ein Federpaar. Der Schwanz hatte also das Aussehen eines Farnblattes.

Am Körper läßt die Versteinerung nur einige Federn am Halse erkennen. Man darf daher annehmen, daß Archäopteryx wie die heutigen Vögel am ganzen Leibe befiedert war.

Archäopteryx ist also ein Vogel mit teilweiser Eidechsengestalt, eine echte Übergangsform zwischen Vogel und Echse und somit das beste Beweisstück für die Richtigkeit der Entwicklungslehre. Die Abstammung der Vögel von Reptilien, die man auf Grund physiologischer Merkmale und aus der Embryologie der Vögel schon längst vermutet hatte, wird durch Archäopteryx bewiesen.

Es ist das Verdienst des genialen Ingenieurs Werner von Siemens, des um die Verwertung der Elektrizität so hochverdienten Mannes, daß die zweite wohlerhaltene Versteinerung von Archäopteryx nicht wie der erste Fund, den die britische Regierung kaufte, ins Ausland ging, sondern der deutschen Wissenschaft erhalten blieb. Werner von Siemens erwarb sofort den wertvollen[S. 27] Fund für die damals sehr ansehnliche Summe von 20000 Mark. Aus seiner Hand ging dann das bedeutungsvolle Fossil in den Besitz des Museums für Naturkunde in Berlin über, wo es das Glanzstück der paläontologischen Sammlung bildet. Werner von Siemens hat mit dieser hochherzigen Tat einen neuen Zweig in den Lorbeer gewunden, der seinen Namen ziert.

Archäopteryx war mit seinen Kletterflügeln noch kein so vollendeter Flieger wie die heutigen Vögel. Er war wohl nur imstande, im Flatterflug kleine Strecken zu durchmessen. Er lebte hauptsächlich im dichten Gebüsch, wo er sich flatternd und zugleich kletternd fortbewegte.

Auch unter den heutigen Vögeln gibt es noch Formen, die an Archäopteryx erinnern. Trägt doch das junge Schopfhuhn oder Hoatzin noch bewegliche und bekrallte Finger, mit denen es nach Archäopteryx-Art in Zweigen umherklettern kann. Mit dem Wachstum geht dann dies atavistische Merkmal verloren, das nach Häckels Biogenetischem Grundgesetz die Abstammung vom Archäopteryx oder von nahen Urformen bedeutet. Das alte Schopfhuhn hat normale Vogelflügel. —

Die Tertiärzeit ist die Bildnerin der heutigen Tierwelt. Unzählige Fische belebten die Gewässer; Frösche, Salamander und Kröten, von Gestalt und Aussehen ähnlich den heutigen, durchkrochen den Sumpf. Vögel mit vollendetem Flugvermögen, an Familien, Gattungen und Arten nicht minder zahlreich als heute, segelten im blauen Äther; Antilopen, Giraffen, Elefanten, Nashörner, Hirsche und Pferde durchzogen das Land, das ihnen überall geeignete Rastplätze und günstige Lebensbedingungen gab, denn der Mensch, der Störenfried der Natur, dessen Kultur der größte Feind der Tierwelt ist, fehlte noch in dieser Zeit.

[S. 28]

Affen schaukelten sich in den Bäumen, Fledermäuse gaukelten im Schatten der Nacht, Wale und Haie durchzogen den Ozean, Robben sonnten sich auf den Sandbänken des Meeres, und die Nagetiere trieben ihr Wesen wie heute.

Zahlreich vertreten waren die Raubtiere. Löwen, Bären, Wölfe, Tiger und Schakale durchstreiften blutdürstig das Land. Überall fanden sie bei dem großen Tierreichtum damaliger Zeit willkommene Beute, ohne jedoch durch ihren Eingriff Schaden zu stiften und den gewaltigen Tierbestand zu dezimieren. Im Gegenteil, ihr Auftreten war nur nützlich, denn es veranlaßte die Tiere zur Wachsamkeit, weckte ihre geistigen Fähigkeiten, schärfte ihre Sinne und verlieh ihnen so die wichtigste Lebensnotwendigkeit für den Sieg im Kampf ums Dasein und für die Erhaltung der Art.

Auch die Tertiärzeit hat ihre besonderen Tiere gehabt. In Ozeanien lebten gewaltige Beuteltiere von der Größe des Nashorns. Der aufgefundene Schädel eines solchen Beutelriesen mißt nicht weniger als 1 m.

Reich sind die Funde tertiärer Tiere in den Pampas Südamerikas. Hier hausten einst riesige Gürteltiere und ganz gewaltige Faultiere, die dem Elefanten an Größe gleichkamen.

Der ältesten Tertiärschicht Nordamerikas verdanken wir einen Fund, der ein helles Licht auf die Entwicklung der Huftiere wirft. Das Urhuftier (Phenacodus primaevus) hatte noch fünf Zehen, unter denen die dritte Zehe als längste hervortritt. Beim heutigen Pferd ist nur die dritte zum Huf gewordene Zehe erhalten geblieben, während die übrigen Zehen verkümmert sind. So darf man vielleicht Phenacodus mit seiner langen dritten Zehe als die Stammform des Pferdes ansehen, denn der Weg zur Rückbildung der Zehen mit Ausnahme der mittleren Zehe ist hier gewissermaßen[S. 29] schon angedeutet. Die zunehmende Verkümmerung der Zehen läßt sich an anderen Fossilien gut verfolgen. Beim Hyracotherium, einem anderen tertiären Huftier, ist die Zahl der Zehen an den Vorderfüßen bereits auf vier und an den Hinterfüßen sogar schon auf drei zurückgegangen. Die dritte Zehe des Vorderfußes überragt die andern ganz erheblich an Länge, und eine Randzehe trägt unverkennbare Anzeichen der Verkümmerung. Im mittleren Eozän ist dann diese Randzehe bis auf ein kleines Rudiment völlig verschwunden, so daß das Huftier dieser Zeitperiode, Mesohippus genannt, hinten und vorn nur drei Zehen besaß.

Während die Huftiere des unteren und mittleren Tertiär nur kleine Wesen waren, etwa von der mittleren Größe eines Hundes, tritt im Pliozän, am Ende der Tertiärzeit, bereits ein Huftier von der Größe des Esels auf, das Hipparion, das eine weite Verbreitung hatte, da zahlreiche Knochenreste in Amerika, Asien und Europa aufgefunden sind. Von den drei Zehen des Mesohippus kommt als Trittfläche nur noch die zum Huf gewordene Mittelzehe in Betracht, während die beiden anderen Zehen zu Afterklauen geworden sind und den Boden nicht mehr berühren. In der weiteren Entwicklung gingen auch die Afterklauen verloren, und hiermit trat das Pferd als Einhufer auf.

Im Gegensatz zu den früheren Ahnenstufen, die in Körperbau und Gebiß noch katzenähnlich waren, ist das Hipparion schon ein richtiges Pferd gewesen.

Nicht alle Tiere der Tertiärzeit haben sich bis heute erhalten oder weiter fortentwickelt. Viele Formen haben sich überlebt und keine Nachkommen hinterlassen. Hierzu gehören mit Ausnahme des Pferdes alle Unpaarhufer. Ein solches Tier war der elefantengroße Brontops, der im Körperbau dem Nashorn glich und zwei[S. 30] nebeneinanderstehende Hörner auf dem Kopfe trug. Die Füße besaßen vorn vier, hinten drei wohlentwickelte Zehen mit Hufbildung.

Die Hirsche im mittleren Tertiär unterschieden sich von den späteren Hirschen hauptsächlich durch eine reichere Verästelung des Geweihs, das mit seinen vielen Sprossen wie eine entblätterte Baumkrone aussah.

Ein riesengroßes, elefantenartiges Rüsseltier war das Dinotherium, dessen verhältnismäßig kurze, hauerartige Stoßzähne wie beim Walroß nach unten gerichtet waren.

Unter den tertiären Affen finden sich Knochen von Halbaffen oder Makis, von großen Pavianen und Gibbons. Auch der echte Schimpanse lebte damals schon, aber seine Reste sind wunderbarerweise nicht in seiner heutigen Heimat, in Afrika, sondern in Asien aufgefunden worden. Aus Frankreich sind tertiäre Menschenaffen bekannt, die teils dem Schimpansen, teils dem Gorilla nahestehen.

Das Vorkommen von Menschenaffen in Europa zur Tertiärzeit deutet schon darauf hin, daß damals andere klimatische Verhältnisse geherrscht haben müssen. Europa hatte zu jener Zeit ein warmes, tropenartiges Klima, und es lebte hier eine Tierwelt, die der heutigen Tropenfauna glich. Affen und Papageien schaukelten sich in Palmen, wo heute deutsche Eichen und Kiefern wachsen. Gazelle, Giraffe, Nashorn und Elefant zogen ihre Fährte im Lande des späteren Germanentums. Mit leuchtenden Farben geschmückte Vögel erstrahlten im Glanz der Tropensonne, die Europas Palmenwälder und Blütenpracht beschien.

Um die Wende dieser Zeitepoche brach eine gewaltige Katastrophe herein, die alles dies mit einem Schlage vernichtete. Es war die Eiszeit, die wie ein weißes Leichentuch die nördliche Hälfte der[S. 31] Erdkugel überzog, unter dem die Tropenpracht zerrann. Die Tiere, deren Lebensbedingungen an ein gleichmäßig warmes Klima gebunden waren, fluteten zurück vor dieser Vereisung, um in den Äquatorialländern, die sich ihr warmes Klima bewahrten, Zuflucht zu suchen, viele gingen zugrunde, andere, deren Körperbeschaffenheit der Kälte zu trotzen vermochte, harrten aus und paßten sich den neuen Verhältnissen an. Als Nachfolger der tropischen Elefanten trat in Europa das Mammut auf, das mit seinem zottig behaarten Leib eine typische Schöpfung der Eiszeit ist. Ein anderes diluviales Wesen der Eiszeit war der Riesenhirsch, in seinem Aussehen unserem Rothirsch ähnlich, aber mit einem gewaltigen Schaufelgeweih auf dem Kopf, das eine Spannweite von 3,5 m erreichte. Es ist nicht unmöglich, daß der Riesenhirsch noch bis in die historische Zeit hinein gelebt hat. Vielleicht darf der „grimme Schelch“, den Siegfried in der Sage des Nibelungenliedes erschlug, als Riesenhirsch gedeutet werden. Dies ist jedoch nur eine kühne Phantasie, denn eine Urkunde aus alter Zeit über diesen mächtigen Geweihträger ist nicht vorhanden. In keinem Bilde wird er uns gezeigt, nirgends wird er beschrieben. In keiner Reliquienkammer befindet sich ein solches Geweih. Die Annahme, daß unter dem Schelch des Nibelungenliedes der Riesenhirsch zu verstehen ist, liegt nahe, weil mit dem Schelch ein anderes Tier gemeint sein muß als der Elch, der besonders genannt wird.

Andere diluviale Tiere waren Wisent, Bison und Auerochse, von denen nur die beiden ersteren erhalten geblieben sind.

Die Eiszeit brachte auch den Moschusochsen aus Nordamerika zu uns herüber, der dann später wieder aus Europa verschwand und nur in Grönland sich noch erhalten hat.

Das langhaarige Fell gibt dem Moschusochsen einen vortrefflichen Schutz gegen die Kälte. Der Moschusochse erinnert in seiner[S. 32] massigen, plumpen Figur zwar an einen Ochsen, hat aber sonst, besonders in der Kopfbildung, eine große Ähnlichkeit mit dem Schaf. Der sehr kurze, nur wenige Zentimeter lange Schwanz ist in dem dichten, langhaarigen Pelz verborgen.

Die Eiszeit vermochte auch die Raubtiere nicht völlig zu verdrängen. Höhlenbär, Höhlenlöwe und Höhlenhyäne trieben ihr Unwesen. Unter ihnen war der Höhlenbär am häufigsten vertreten, wie die überaus zahlreichen Knochenreste, die man in unterirdischen Höhlen des Diluvium aufgefunden hat, beweisen. Auch Tiger, Panther und Vielfraß lebten noch im Diluvium in unseren Breiten. „Aber zwischen diese reiche Musterkarte wilder Bestien“, sagt Bölsche, „schiebt sich ein mildes Bild: auch aus ihrer Reihe sonderte sich der Mensch damals einen unschätzbaren Freund, den Hund. Seine ersten Reste erscheinen in den uralten Menschensiedlungen der Schweizer Seen, den sogenannten Pfahlbauten und in gewissen Abfallhaufen, die sich ebenfalls als Spuren des vorgeschichtlichen Menschen in Dänemark noch erhalten haben. Aus der Art, wie in diesen Müllgruben aus urgrauer Zeit die weggeworfenen Tierknochen der Mahlzeiten charakteristisch benagt und dezimiert sind, hat man wohl mit Recht geschlossen, daß der Hund hier bereits ein ständiger Gesellschafter des Menschen war.“ Über die Abstammung des Haushundes ist man auch heute noch nicht im klaren. Wahrscheinlich ist er aus verschiedenen Wildhundformen hervorgegangen, wofür in erster Linie Wolf und Schakal in Betracht kommen, während der Fuchs und seine Verwandten wohl auszuscheiden sind. Die ersten Haushundreste, die aus der Steinzeit bekannt sind, zeigen einen spitzartigen Typus. Dieser „Torfspitz“ scheint ebenso wie die altägyptischen Hunde vom Schakal abzustammen. Die zahlreichen Hunderassen, die sich im Laufe der Jahrtausende herausgebildet haben, sind zum Teil anscheinend[S. 33] verschiedenen Ursprungs, zum Teil durch Vermischung der Rassen entstanden. —

Unter den Vögeln der Eiszeit ist an erster Stelle der Riesenalk zu nennen, ein etwa metergroßer Tauchvogel mit verkümmerten, zum Fliegen unfähigen Flügeln. Er hat sich bis in die Neuzeit hinübergerettet, und erst in der Mitte des vorigen Jahrhunderts sind die letzten Reste dieses interessanten Naturdenkmals durch den Menschen ausgerottet worden. Ausgestopfte Exemplare und Eier des Riesenalks stehen noch in den Museen als Zeugen verklungener Zeiten.

Eine andere erst in historischer Zeit ausgestorbene, uralte Vogelart ist die Dronte, eine flugunfähige Taube der Insel Mauritius. Dieser gänsegroße, eigentümliche Vogel hatte einen dicken, plumpen Körper nach Art des gemästeten Federviehs heutiger Zeit, sehr kurze, stummelartige Flügel und einen aus gekräuselten Federn bestehenden, hochgerichteten Schwanz. Das Gefieder war hellgrau, Schwanz- und Flügelfedern gelb, der Schnabel gelb mit roter Spitze. Leider ist dieser am Ende des 17. Jahrhunderts ausgerottete Vogel der Nachwelt nicht erhalten geblieben, denn das letzte ausgestopfte Stück vernichtete der Unverstand des Konservators des Museums in Oxford im Jahre 1755, weil der Balg von Motten angefressen war. Sic transit gloria mundi!

Die Eiszeit hat uns hinübergeführt zu dem jüngsten Abschnitt der Erdgeschichte, zur Quartärzeit, die ihre besondere Bedeutung dadurch erhält, daß jetzt auch der Mensch in die Reihe der Lebewesen tritt. Die Spuren des Menschen lassen sich mit Sicherheit nur bis in das Diluvium verfolgen. Der Streit über den tertiären Menschen ist noch keineswegs geschlichtet. Noch immer fehlen sichere Anhaltspunkte für das Vorhandensein des Menschen in der Tertiärzeit.

[S. 34]

Während zahlreiche, versteinerte Knochenreste uns über die Entwicklung vieler Tiere Aufschluß geben, fehlen solche Wahrzeichen früherer Ahnenstufen beim Menschen. „Wahrlich, wenn ein verbriefter Stammbaum“, sagte Branco in seinem Vortrag über den fossilen Menschen auf dem V. Internationalen Zoologen-Kongreß 1901 zu Berlin, „eine lange Ahnenreihe, wie viele meinen, die Berechtigung gewährte, auf andere herabzublicken, die solchen Stammbaum nicht besitzen — die Schweine und Rhinozeronten, das Rindvieh und manch andere Wiederkäuer, Kamele, Pferde, Elefanten, die könnten voll Stolz und voll Hochmut auf den Menschen niederblicken, der als ahnenloser Parvenü plötzlich in ihrer Mitte dasteht.“ —

Der Neandertalmensch kann nach heutiger Anschauung der Anthropologen nicht als Vorläufer der heutigen Menschen betrachtet werden. Zwar zeigt der lange Schädel mit seinen vorspringenden Augenbrauenbögen und der nach rückwärts fliehenden Stirn eine größere Ähnlichkeit mit dem Schädel der Menschenaffen, als es bei den heutigen Menschenschädeln, den Kurzköpfen, der Fall ist, aber er kann trotzdem nicht als frühere Ahnenstufe gelten, da er nicht ausschließlich diluvialer Herkunft ist, sondern gleiche Schädel zusammen mit normalen Kurzschädeln auch im Alluvium gefunden sind. Die Neandertalmenschen haben also mit den Kurzschädeln zusammengelebt. Es handelt sich daher nicht um eine Vorstufe in der Ahnenreihe des Menschen, sondern nur um eine Rasse. Man darf wohl annehmen, daß die Flachköpfe geistig weniger begabt waren als die Rundköpfe mit ihrem größeren Hirnraum und daher im Kampf ums Dasein unterlegen sind.

In großer Zahl sind Flachkopfschädel, die völlig den Typ des Neandertalmenschen tragen, in Krapina in Kroatien ausgegraben worden. Sie stammen alle aus dem Alluvium, aus der jüngsten[S. 35] Zeit der Erdgeschichte. Hier scheint sich also die Flachkopfrasse neben der kurzköpfigen Form am längsten erhalten zu haben.

Nicht viel besser als mit dem Neandertalmenschen steht es mit dem berühmten, heiß umstrittenen Pithecanthropus, jenem Schädelfragment, das der Holländer Dubois 1891 auf Java fand, und das das größte Aufsehen erregte. Das sehnsüchtig gesuchte Mittelding zwischen Mensch und Affe sollte endlich entdeckt sein! Pithecanthropus ist wie der Neandertalschädel ein Flachkopf, aber die Affenmerkmale sind noch ausgeprägter. Er ist flacher, und die Augenbrauenbögen treten noch stärker hervor. Die Höhe des Schädeldachs über der Längsachse beträgt 61 mm gegen 85 mm beim Neandertalschädel und 100–110 mm beim heutigen Menschen. Die Höhe des Schimpansenschädels beträgt 45 bis 50 mm. Pithecanthropus steht also in dieser Beziehung in der Mitte zwischen dem modernen Menschen und den Menschenaffen. Die Gelehrten stritten sich, ob man es mit einem Menschenaffen, einem Menschen oder gar mit einem Übergang zwischen beiden zu tun habe, und noch heute ist dieser Streit nicht endgültig ausgefochten, und er wird kaum jemals ausgetragen werden können, wenn nicht weitere Funde folgen, denn das Schädelfragment genügt nicht, um ein endgültiges Urteil zu fällen.

Außer dem Schädelbruchstück wurde in 15 m Entfernung noch ein Oberschenkelknochen zutage gefördert, der jedoch so menschenähnlich ist, daß er zu dem affenartigen Schädel wenig paßt, sondern vielleicht von einem richtigen Menschen stammt. Beide Knochenreste lassen sich daher kaum miteinander in Beziehung bringen, denn sie scheinen nicht demselben Wesen anzugehören, sondern zwei ganz verschiedenen Geschöpfen. Infolgedessen hat auch der Entdecker dieses rätselhaften Fundes Dubois in seiner neuesten Abhandlung über Pithecanthropus in den Veröffentlichungen[S. 36] der Kgl. Akademie der Wissenschaften in Amsterdam, den Schenkelknochen bei seinen Ausführungen ganz ausgeschaltet. Dubois sucht in dieser Schrift nachzuweisen, daß Pithecanthropus bereits ein Mensch gewesen sei, jedoch mit sehr flacher Schädelbildung. Hiermit würde Pithecanthropus seine ihm von vielen Seiten bisher zuerkannte Bedeutung als Übergangsform zwischen Mensch und Affe verlieren. Das letzte Wort über diesen interessanten Fund ist jedoch auch hiermit noch nicht gesprochen. —

In jüngster Zeit wurden in Südafrika zwei neue Funde gemacht, die für die Frage nach der Stammesgeschichte der Menschheit von größtem Interesse sind.

Im Jahre 1921 wurde in Broken Hill in Nord-Rhodesia ein Menschenschädel ausgegraben, der durch stark hervortretende Augenbrauenbögen, flache Stirn und weit vorgeschobene Kiefer noch affenähnlicher erscheint als der Neandertalmensch, und nach dem Urteil des französischen Anthropologen Marcellin Boule sogar eine gewisse Übereinstimmung mit dem Gorillaschädel zeigt. Hiernach scheint also der Rhodesiaschädel eine ältere Stufe in der Entwicklung der Menschheit darzustellen als der Neandertaler. Im Widerspruch zu dieser Erscheinung steht jedoch ein anderes sehr merkwürdiges Merkmal. Während am Neandertalschädel das Hinterhauptloch, durch das das Rückenmark in den Schädel tritt, so liegt, daß der Kopf nicht aufrecht, sondern etwas nach vorn geneigt getragen wurde, weist die Stellung des Hinterhauptlochs am Rhodesiaschädel bereits auf eine völlig aufrechte Kopfhaltung hin, wie sie der rezente Mensch hat. Im Gegensatz zu dem stark ausgeprägten Affentyp spricht dies Merkmal für eine höhere Entwicklungsstufe als der Neandertalmensch.

Die jüngste Untersuchung des interessanten Fundes durch den deutschen Anatom Maurer ergab nun eine überraschende Aufklärung[S. 37] über sein Alter. Maurer erkannte nämlich eine Verletzung, die durch den Schuß eines modernen Geschosses hervorgerufen zu sein scheint. Es läßt sich deutlich ein Ein- und ein Ausschuß im Schädel feststellen. Trifft dies Merkmal zu, das von englischen Gelehrten wunderbarerweise bisher nicht beachtet worden ist, dann kann es sich nicht um einen Fund aus prähistorischer Zeit handeln, sondern der Mensch, der den Schädel getragen hat, muß in unserer Zeit gelebt haben. Nicht mit Unrecht hat man daher darauf hingewiesen, daß vielleicht in einer unbekannten Gegend im Innersten Afrikas noch heute Menschen leben, die der Neandertalrasse nahestehen. Eine solche Vermutung ist durchaus nicht unglaubwürdig, wenn man bedenkt, daß erst vor einem Vierteljahrhundert ein neues Säugetier, das Okapi, dessen Vorfahren bereits aus dem Miozän Europas bekannt waren, entdeckt wurde. Das Okapi ist ein etwa 1,5 m hoher, den Giraffen nahverwandter Paarhufer. Ebenso wie die Giraffe trägt das Okapi zwei Hornzapfen auf der Stirn. Von dem rotbraun gefärbten Fell des Körpers heben sich die zebraartig schwarz und weiß gestreiften Läufe und Hinterschenkel eigenartig ab. Das Okapi wurde 1901 im Kongostaate entdeckt.

Dem Rhodesiaschädel folgte im Jahre 1924 ein zweiter, vielleicht noch bedeutungsvollerer Fund. Im Dezember des genannten Jahres wurde in Taungs in Betschuanaland in Südafrika ein Menschenaffenschädel ausgegraben, der mit ziemlicher Gewißheit als tertiär angesprochen werden kann. Es ist der Schädel eines dem Schimpansen nahestehenden großen Affen, dessen Lebensalter nach dem Gebiß auf 3–4 Jahre einzuschätzen ist. Es handelt sich also um den Schädel eines noch im Kindesalter stehenden Menschenaffen. Für die Jugend des Schädels spricht auch sein sehr menschenähnlicher Bau, denn bei allen Affen ist in der Kindheit der Gesichtsteil viel menschenähnlicher als im Alter, wo[S. 38] das Tierische mehr zum Ausdruck kommt. Der Kopf des jungen Affen mit der gewölbten Stirn ist runder und besser proportioniert. Die Augenbrauenbögen treten noch nicht wulstartig hervor, und die Prognathie der Kiefer, die gerade den tierischen Ausdruck erhöht, ist noch weniger ausgeprägt. Erst mit dem zunehmenden Alter schieben sich die Kiefer vor, erscheinen die Wülste über den Augen und flacht sich die Stirn ab, wodurch sich der menschenähnliche Ausdruck des Gesichts mehr verliert und das Tierische stärker betont wird. Der sehr menschenähnliche Typ des Taungsaffen, den der britische Anatom Raymond Dart in Johannesburg „Australopithecus africanus“ benannt hat, darf also nicht stammesgeschichtlich bewertet werden. Es ist nur eine natürliche Folgeerscheinung des sehr jugendlichen Alters des Affen, aber nicht ein Hinweis auf eine höhere Entwicklungsstufe in der Richtung zum Menschen.

Australopithecus zeigt aber ein anderes, sehr auffälliges Merkmal, das ihn zweifellos über die heutigen Menschenaffen erhebt und ihn dem Menschen näherstellt. Der Gehirnraum des Schädels ist nämlich auffallend groß und entspricht etwa dem Hirnraum eines erwachsenen Gorillas. Dart hat nun für den erwachsenen Australopithecus eine Schädelkapazität von 650–700 ccm berechnet. Australopithecus hat also ein größeres und besser entwickeltes Gehirn besessen als die heutigen Menschenaffen, deren Schädelkapazität im Höchstmaß 500 ccm beträgt.

Für den wahrscheinlich diluvialen Pithecanthropus wird eine Schädelkapazität von ca. 900 ccm angegeben. Australopithecus reiht sich also in bezug auf die Hirngröße zwischen Pithecanthropus und die rezenten Menschenaffen ein.

Wie wir sahen, ist Pithecanthropus, bevor keine weiteren, besser erhaltenen Schädel aufgefunden werden, für die Stammesgeschichte des Menschen kaum zu verwerten, da noch nicht einmal[S. 39] aufgeklärt ist, ob es sich um einen Affen oder einen Menschen handelt. Dagegen ist Australopithecus zweifellos ein Affe gewesen, und zwar ein Menschenaffe, mit auffallend hoch entwickeltem Gehirn. Ebenso wie einst Pithecanthropus als Bindeglied zwischen Mensch und Affe betrachtet wurde, trägt auch Dart kein Bedenken, seinen Australopithecus als Übergangsform zwischen Mensch und Tier anzusehen, ob mit Recht oder Unrecht, das wird erst die weitere Forschung zeigen.

Spärlich sind bis heute die Funde, die für die Stammesgeschichte der Menschheit Bedeutung haben. Aber die spärlichen Funde haben doch einen großen, nicht zu unterschätzenden Wert. Sie zeigen uns, daß der Mensch nicht immer so beschaffen war, wie er heute ist, sondern daß auch er sowohl körperlich wie geistig manche Umwandlung erfahren hat. Der Neandertalmensch mit seinem flacheren, mehr tierischen Schädel stand zweifellos auf einer geringeren Stufe der Intelligenz als der heutige Mensch. Dasselbe gilt wohl in noch höherem Maße vom Rhodesiamenschen, von dem vielleicht letzte Überreste noch heute ihr Dasein fristen in unbekannter Gegend Afrikas. In Gegensatz zu diesen primitiven Urmenschen tritt der Überschimpanse Australopithecus mit seinem für einen Affen auffallend hoch entwickelten Gehirn. Die Kreise berühren sich. Hier der Mensch auf niedriger Entwicklungsstufe, dort der Affe in hoher geistiger Vollkommenheit! Überall leuchtet das eine Wort „Entwicklung“ hervor!

Welche Überraschungen haben uns die paläontologischen Funde bereits gebracht, und wieviel Neues dürfen wir bei der rastlosen Forschung der Wissenschaft noch erhoffen. Jeder Tag kann einen neuen Fund bringen, der unerwartetes Licht in den Schatten der Stammesgeschichte der Menschheit wirft, die zweifellos die interessanteste Frage der Wissenschaft bildet.

[S. 40]

Geburt, Aufstieg, Niedergang, Tod. Dies sind die Gesetze, die des Lebens Kreislauf mit eiserner Strenge umschließen, und doch gibt es Lebewesen, die das Angesicht des Todes nicht zu schauen brauchen, denen die Natur ein ewiges Dasein geschenkt hat. Es sind jene kleinsten Organismen, die wir als Infusorien im Wassertropfen unter dem Mikroskop bewundern.

Die Infusorien gehören zu den einzelligen Tieren, Protozoen, die im Wasser, auf dem Lande oder parasitär im Körper anderer Tiere wohnen. Der Körper aller Lebewesen ist aus unzähligen kleinsten Bausteinen, Zellen genannt, zusammengesetzt, die die Grundform, den Urstoff alles Lebens bilden. Jede Zelle besteht aus einer flüssigen Masse, dem Protoplasma mit einem inneren Kern. Solche Zelle, als Einzelwesen gedacht, ist das Urtier oder der Einzeller.

Die einfachste Art der Fortpflanzung geht durch eine Teilung des Urtiers in zwei neue Lebewesen vor sich. Der Körper spaltet sich entweder in der Länge oder in seiner Breite in zwei gleiche Teile, die jeder ein neues Tier darstellen. Das Muttertier stirbt nicht, sondern lebt in veränderter Form weiter.

Häufig erfolgt anstatt der Zweiteilung auch eine Vielteilung. Der Zellkörper löst sich in zahlreiche Sporen oder Gameten auf, welche sich paarweise verschmelzen und zu einem neuen Einzeller werden. Die einzelnen Gameten sind entweder gleichwertig oder[S. 41] aber verschieden in der Größe. Im letzteren Falle vereinigt sich stets eine größere Gamete mit einer kleineren, so daß man die beiden Gametenformen mit der Ei- und Samenzelle höherer Tiere vergleichen kann und ihre Verschmelzung, wissenschaftlich „Kopulation“ genannt, als der Beginn einer geschlechtlichen Fortpflanzung angesehen werden darf.

Bei einigen Infusorien kommt neben der Teilung und der Kopulation sogar eine regelrechte Paarung zweier Elterntiere vor. Zwei Infusorien schwimmen umeinander herum, suchen sich zu berühren, bis eine vorübergehende Vereinigung erfolgt, bei der die Kerne ihres Innenkörpers sich teilen und Kernstücke gegenseitig ausgetauscht werden, die dann wieder in jedem Tier zu einem einheitlichen Kern verschmelzen. Auf diese Weise wird der Zelle neue Kernsubstanz zugeführt, wodurch die Lebensenergie erhöht wird. Diese Paarung, die man „Konjugation“ nennt, scheint für viele Einzeller eine Lebensnotwendigkeit zu sein. Versuche ergaben, daß eine dauernde Fortpflanzung durch Teilung ohne zeitweise Konjugation zur Entartung führt. Die neuen Generationen werden immer kleiner, verlieren die Beweglichkeit und damit auch die Fähigkeit, sich zu ernähren, und gehen schließlich zugrunde. Die fehlende Konjugation wirkt also ähnlich wie eine übertriebene Inzucht bei höheren Tieren.

Wieder andere Urtiere pflanzen sich durch Knospung fort, indem sich vom Muttertier kleine Einzelzellen abschnüren.

Die Zählebigkeit der Urtiere ist außerordentlich groß. Die Infusorien umgeben sich, wenn das Wasser austrocknet, mit einer Hülle (Zyste) und trotzen in diesem Zustande allen Witterungseinflüssen. Sie irren im Staube vom Winde getragen umher, bis sie schließlich wieder ins Wasser gelangen, um zu neuem Leben zu erwachen. Hierauf beruht die Erscheinung, daß reines, destilliertes[S. 42] Wasser, wenn es unbedeckt hingestellt wird, in kurzer Zeit mit Infusorien erfüllt ist. Eine Urzeugung, wie man früher glaubte, findet im Wasser nicht statt, sondern die kleinen Lebewesen gelangen durch die Luft im enzystierten Zustande hinein.

Die Gestalt der Urtiere ist sehr verschieden, sackförmig, becherförmig, rund oder länglich, und wechselt bei der flüssigen Körpermasse außerordentlich leicht. Ferner finden sich formunbeständige Fäden und Anhängsel am Körper, die der Fortbewegung und der Nahrungsaufnahme dienen. Andere haben zahllose kleine Wimpern, mit denen sie im Wasser rudern. Alle diese Anhängsel, die keine eigentlichen Organe sind, sondern Ausstülpungen des Protoplasmas, nennt man „Organellen“. Sogar Sinnesorganellen treten in Form feiner Borsten auf, die ein Tastvermögen ermöglichen. Bei den Strahlentierchen (Radiolaria) finden wir bereits die ersten Anfänge einer Skelettbildung in Form von kleinen, feinen Stäbchen aus Kiesel, Kieselsäure oder Quarz, also aus mineralischer Substanz. Sie liegen entweder lose in dem Protoplasmakörper eingebettet oder bilden ein Gitterwerk von allen möglichen zierlichen und absonderlichen Gestalten, wie Blüten, Reusen, Flaschen, Körbchen, Schalen, Spangen, Kreuze oder mehrarmige Leuchter. Schier unerschöpflich ist die Fülle der eigenartigen Formen, die bisweilen von bezaubernder Schönheit sind, so daß die Begeisterung, mit der ein Haeckel von diesen „Kunstformen der Natur“ spricht, vollauf zu verstehen ist.

Die Urtiere zeigen Reaktionen auf gewisse Reize. Sie schwimmen dem Lichtschein nach, verändern ihre Gestalt bei starker, plötzlicher Belichtung oder bei Erschütterung und werden durch chemische Einflüsse angezogen oder abgestoßen. Man hat geglaubt, hieraus auf ein Seelenleben der Urtiere schließen zu dürfen. Andere Forscher widerlegen nicht mit Unrecht diese Annahme mit dem Hinweise,[S. 43] daß z. B. ein Quecksilbertropfen durch chemische Einwirkung zu einer höchst auffallenden Beweglichkeit und Veränderung seiner Gestalt veranlaßt werden kann. Sie sehen daher in den Bewegungen der Urtiere weiter nichts als mechanische, unbewußte Reaktionen auf äußere Reize, die mit bewußter Empfindung und Seelenleben nichts zu tun haben, ebensowenig wie wir auch bei der Pflanze von einem wirklichen Seelenleben sprechen können.

Welche von beiden Anschauungen die richtige ist, läßt sich freilich schwer entscheiden, doch kann man immerhin vermuten, daß das Urtier mit seinem einzelligen Körper, der die elementarste Stufe des Lebens darstellt, wohl kaum ein seelisches Empfinden besitzt, das ein zielbewußtes Handeln zur Folge hat.

Alle vielzelligen Lebewesen, die Tiere sowohl wie der Mensch, beginnen ihr Dasein als Einzeller. Die Eizelle des weiblichen und die Samenzelle des männlichen Geschlechts sind solche Einzeller.

Der Anfang der Keimesgeschichte führt also stets auf das einzellige Urwesen zurück. Der Aufbau des aus der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entstehenden Körpers läßt sich ebenfalls mit der Entwicklungsgeschichte der Urtiere vergleichen, denn der Prozeß ist ein gleicher. Das Urtier pflanzt sich fort durch Teilung in mehrere Einzelwesen. Ebenso spaltet sich auch die befruchtete Eizelle in verschiedene Produkte, aus denen sich im Laufe der weiteren Entwicklung die Teile des Körpers und seiner Organe bilden. Während bei dem Urtier aus der Teilung selbständige Einzelwesen hervorgehen, die ein individuelles Leben führen, bleiben bei der Teilung der Eizelle die Abschnitte im Zusammenhang, um in engster Gemeinschaft einen Einheitsstaat zu gründen, der in seiner Zusammengehörigkeit einen einheitlichen Körper darstellt. Die einzelnen Zellen des ersten Teilungs- oder Furchungsprozesses[S. 44] hat der um den Ausbau der Entwicklungslehre so verdiente Forscher Ernst Haeckel „Blastula“ genannt. Mit der Blastulabildung beginnt die Embryonalentwicklung aller höheren Lebewesen. Ernst Haeckel sieht in diesen Vorgängen der Ontogenie der Vielzeller einen Beweis für ihre Abstammung von einzelligen Urtieren und begründete hierauf sein „Biogenetisches Grundgesetz“, das besagt, daß die Ontogenie (Keimesgeschichte) eine Wiederholung der Phylogenie (Stammesgeschichte) ist.

Die Richtigkeit dieser vielfach befehdeten Lehre tritt in der weiteren Keimesentwicklung deutlich zutage. Auf das Stadium der Blastula folgt die „Gastrulation“. Gastrulation heißt „Magenbildung“, abgeleitet von dem griechischen Wort „gaster“ Magen. Die Larvenform der Blastula bildet im weiteren Zellenaufbau eine äußere und eine innere Schicht. Aus ersterer, dem Ektoderm, geht in der weiteren Entwicklung die Haut und das Nervensystem hervor. Letztere, das Entoderm, ist die erste Anlage für die Ernährungswerkzeuge. Der Embryo ist jetzt sozusagen ein Magentier, das nur aus einem hohlen Magen und einer äußeren Wand besteht, und gleicht hierin den Schwämmen, die sich den Urtieren unmittelbar anreihen, und zwar der einfachsten Form, den Kalkschwämmen. Der Kalkschwamm ist ein unten festgewachsener Becher, der an seinem oberen Ende eine Öffnung hat. Der ganze Innenraum wird von der Magenhöhle gebildet. Die äußere Hülle ist mit unzähligen feinen Poren durchsetzt. Durch dieses Netz dringt fortwährend ein Wasserstrom in das Innere des Körpers, der aus der oberen Öffnung, Osculum genannt, wieder abfließt. Mit dem Wasser gelangen kleinste Teile pflanzlichen und tierischen Ursprungs in die Magenhöhlung und werden so weit als möglich von den Körperzellen aufgesogen und verwertet. Der Rest wird mit dem Wasser wieder nach außen befördert. So ein Kalkschwamm[S. 45] ist also weiter nichts als ein einzelner, lebender Magen, und ebenso sieht auch der auf der Gastrulationsstufe stehende Embryo des vielzelligen Wesens aus. Also auch hier wieder eine Wiederholung einer niederen Stufe im Tierreich, die nach dem biogenetischen Grundgesetz als Ahnenstufe anzusehen ist.

Auch in der späteren Entwicklung behält das Gesetz seine Gültigkeit. Es bilden sich bei allen Embryonen an den Halsseiten vorübergehend Kiemenbögen, und die äußeren Gliedmaßen erscheinen zuerst als flossenartige Plättchen, beides ein Hinweis auf eine ehemalige Fischnatur vor Millionen von Jahren. Der Vogelembryo trägt anfangs einen wohlentwickelten Schwanz, der dann durch Verwachsung der Knochen wieder zurückgebildet wird. Die Abstammung der Vögel vom langschwänzigen Reptil tritt hier deutlich hervor. Auch der Embryo des Menschen trägt vorübergehend einen Schwanzansatz und einen Haarpelz, was nach Haeckel auf seine tierische Abstammung und seine Verwandtschaft mit dem Affen hindeutet. —

Bei den Schwämmen kommt neben einer Fortpflanzung durch Knospung bereits eine geschlechtliche Fortpflanzung durch Eier und Samen vor. Wie bei den Blüten der Pflanzen sind häufig männliche und weibliche Keimzellen in demselben Organismus vereint, bei anderen Schwämmen sind die Geschlechter individuell getrennt. Die Eier entwickeln sich im Muttertier zu Larven, die nach ihrer Geburt mit Hilfe besonderer Bewegungsorgane, der Geißeln, im Wasser umherschwimmen, um sich bald festzusetzen und zum fertigen Schwamm auszubilden.

Die Schwämme besitzen ein Skelett, das bei den Kalkschwämmen aus Kieselsäure besteht und bei den schon früher erwähnten Glasschwämmen aus einem wunderbaren, formenreichen Kieselnetzwerk, das feinen Glasfäden gleicht.

[S. 46]

Unser allbekannter Badeschwamm, der in keinem Toilettenzimmer fehlt, ist das Hornskelett der „Hornschwämme“, das nicht wie beiden Kieselschwämmen aus Mineralsubstanz, sondern aus Sponginfasern aufgebaut ist. Im lebenden Zustande ist ein Schwamm ein gelblicher, brauner oder schwarzer fleischiger Klumpen. Zum Gebrauch wird von dem Hornskelett das weiche Körpergewebe durch Pressen entfernt. Der Wert eines Schwammes hängt von der Art der Skelettbildung ab. Je feinmaschiger es gebaut ist, je fester und zugleich elastischer die Fasern sind, um so größer ist die Saugfähigkeit und die Haltbarkeit, und um so höher der Wert.

Ebenso wie die Schwämme stehen auch die Hohltiere, zu denen die Quallen, Blumentiere und Polypen gehören, noch auf dem Standpunkt der Gasträa. Sie sind Magentiere, die aus einem magenartigen Hohlraum mit einer Öffnung und einer Außenwand bestehen. Ihre Fortpflanzung geht teils wie bei den Urtieren durch Knospung oder Teilung vor sich, teils geschlechtlich durch Bildung von Ei- und Samenzelle. Neben einer Trennung der Geschlechter kommt auch Zwitterbildung vor. Im ersteren Falle erfolgt die Befruchtung durch Übertragung des Samens durch das Wasser.

Die Hohltiere sind zum Teil mit langen Nesselorganen ausgerüstet. Viele sind von bezaubernder Gestalt und herrlicher Farbenpracht. Die zarten Quallen und die vielfarbigen Seerosen müssen immer wieder von neuem unsere Bewunderung erregen.

Zwischen den festsitzenden Polypen und den frei schwimmenden Quallen oder Medusen besteht ein eigenartiger Zusammenhang, der zur Fortpflanzung in innigster Beziehung steht. Beides sind dieselben Tiere, nur in veränderter Form. Die Quallen entstehen aus Polypen. Durch Einschnürung wird der Körper des Polypen in mehrere scheibenförmige Abschnitte zerlegt, die sich allmählich[S. 47] loslösen und dann als Quallen frei umherschwimmen. Die Medusen sind bei diesen Polypenquallen die eigentlichen Geschlechtstiere, welche Eier ablegen, aus denen Larven hervorgehen, die sich festsetzen, um zum Polyp auszuwachsen. Quallen und Polypen stellen also zwei verschiedene Generationen dar. Der Polyp, der sich durch Knospung fortpflanzt, ist die ungeschlechtliche Generation, die Qualle die geschlechtliche. Dieser Generationswechsel findet aber nicht immer statt. Es gibt auch Quallen, die nicht aus Polypen entstehen, sondern sich unmittelbar aus Eiern fortpflanzen, ebenso bilden nicht alle Polypen Medusen. Auch kann die Qualle am Polyp haftenbleiben und hier Eier ausscheiden, aus denen sich neue Polypen entwickeln. Die Art und Weise der Fortpflanzung ist außerordentlich mannigfaltig. Bei vielen Medusen kennt man noch nicht die zugehörige Polypenform, und ebenso ist auch die Quallenform vieler Polypen noch unbekannt.

Die Stachelhäuter oder Strahlentiere (Echinodermata) sind radiare Tiere, d. h. ihr Körper läßt sich durch eine Anzahl strahlenförmiger Schnitte in gleiche Teile zerlegen. Dem Bau des Körpers liegt in der Regel die Fünfzahl zugrunde. Um einen zentralen Hauptteil gruppieren sich fünf gleiche Körperteile, die bei den Seesternen die Figur eines Sternes bilden, bei den Seelilien wie die Blütenblätter einer Blume aus einem Stiel hervorsprießen. Bei den Sterntieren ist die geschlechtliche Fortpflanzung die Regel. Sie legen Eier, aus denen Larven schlüpfen, die eine vielseitige Umwandlung durchmachen, ehe sie die Gestalt des erwachsenen Tieres annehmen. Bei manchen Arten findet eine Brutpflege statt, indem die Eier und Jungen in besonderen Bruttaschen sich entwickeln. Die Sterntiere, und zwar besonders die Seesterne, haben die Fähigkeit, verstümmelte oder verlorene Organe in kurzer Frist zu ersetzen. Abgeschnittene Arme wachsen sofort wieder[S. 48] neu. Ja sogar ein abgetrennter Arm wächst sich zu einem ganzen Tier aus, indem eine Mittelscheibe mit vier neuen Armen hervorsprießt. So kann also auch eine Vermehrung durch gewaltsame Teilung erfolgen. Bei einigen Seesternen findet diese Fortpflanzung durch Teilung regelmäßig neben der geschlechtlichen Fortpflanzung statt. Ihr Körper schnürt sich in zwei Hälften durch, deren jede durch Regeneration die fehlenden Teile ersetzt und so ein neues Individuum bildet. —

Der große Kreis der Würmer, die sich im allgemeinen durch einen schlauchförmigen oder bandartigen Körper kennzeichnen, zeigt entsprechend der mannigfachen Organisation des Körpers auch eine große Verschiedenheit in bezug auf die Fortpflanzung. Ungeschlechtliche Fortpflanzung durch Teilung oder Knospung wechselt mit geschlechtlicher. Viele Würmer machen eine verwickelte Metamorphose durch, mit der oft ein Parasitismus verbunden ist. Andere Würmer führen im Larvenstadium eine freie, im Alter dagegen eine parasitäre Lebensweise, wieder andere bleiben während ihres ganzen Daseins Parasiten. Die fortpflanzungsreife Trichine wohnt niemals im Muskelfleisch, sondern stets nur im Darm. Die legereifen Weibchen bohren sich in den Darm ein und setzen hier ihre Brut ab. Die jungen Trichinen werden durch den Blutkreislauf fortgeführt und gelangen so in andere Körperteile. Sie durchbrechen die Wände der Blutgefäße, um sich schließlich im Muskelfleisch zu verkapseln. In diesem Zustande bleibt die Trichine Jahrzehnte lebensfähig. Es bildet sich mit der Zeit eine Kalkschale um den eingekapselten Körper. Gelangen die eingekapselten Trichinen durch Genuß des Fleisches in den Darm anderer Tiere oder des Menschen, so löst sich die Kalkschale auf, die Trichine wird frei und bildet sich zum fortpflanzungsfähigen Tier aus.

[S. 49]

Noch komplizierter ist die Entwicklung der Bandwürmer, die ein Zwischenstadium als Finne haben und als solche in der Regel nur in ganz bestimmten Wirtstieren leben.

Der gewöhnliche Bandwurm besteht aus einem Kopfteil, der durch einen kurzen Halsansatz mit dem aus einzelnen Gliedern sich zusammensetzenden Körper verbunden ist. Weder besitzt der Kopf eine Mundöffnung, noch der Leib einen Magen und Darm. Die Ernährung erfolgt durch zahlreiche, kleine Poren, die auf der ganzen Oberfläche des Leibes verteilt sind, und die aus dem im Darm liegenden Speisebrei die geeigneten Stoffe aufsaugen. Der Kopf ist ein knopfartiges Gebilde und mit Saugnäpfchen oder Widerhaken versehen, die sich im Darm anheften. Jedes Glied besitzt seine eigenen Fortpflanzungsorgane in Gestalt von männlichen und weiblichen Geschlechtsteilen. Jedes Glied des Bandwurms ist also ein Geschlechtstier für sich, in dem sich durch Zwitterbildung das Geschlechtsleben abspielt. Man kann daher den Bandwurm als eine Tierkolonie auffassen.